二、瞄准靶点

更高處在哪里?

其實,每一個時代,或者說每一個不同的發展階段,更高處的含義都是不同的。

每一個行業都存在一個長期持續的靶點,我們一直瞄準這個靶點,瞄準運行中的突出問題確定調控“靶點”,在精準、及時、適度上下功夫,就可以去為企業賦能。我們不斷堅持瞄準靶點,就一定能一直處于更高處。

1.什么是趨勢?

交通工具的變遷,從馬車到燃油汽車再到純電動汽車,從蒸汽機車到內燃機車再到第一列高鐵成功運營;通信工具的變遷,由書信到BB尋呼機再到智能手機……

這種趨勢是一直向前的。曾經的不可思議,都是今天的理所當然。

今天中國企業面臨的變化遠不僅僅來自互聯網,人口結構、產業結構、貧富差距、外貿走勢都在產生深遠影響,它們共同導致很多我們熟知的商業邏輯不再有效。與其說企業的出路是“互聯網化”,不如說是尋找應對系統性大變革的“進化”之道。

早晨太陽升起,這就是趨勢。在變革期,我們要獲得成功,可能最重要的就是對趨勢的把握,看你有沒有抓住趨勢帶來的紅利。

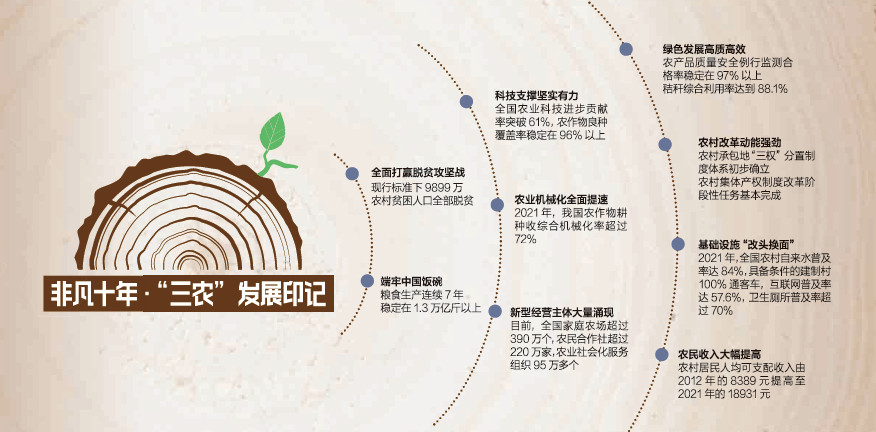

糧食安全

黨的二十大報告中明確提出,“全方位夯實糧食安全根基,牢牢守住十八億畝耕地紅線,確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中”。

糧食安全是“國之大者”,是經濟發展、社會穩定、國家安全的重要保障。當前,面對地緣政治危機延宕、新冠疫情起伏、全球供應鏈格局調整等局勢變幻,我國必須將飯碗端牢在自己手中,牢牢把握著糧食安全的主動權。而只有以國內供給的穩定性應對國際市場的不確定性,才能真正做到“手里有糧,心里不慌”。

農業發展雖然取得了非凡的成績,但是土地碎片化依然帶來了不少困惑:

糧食安全:農戶種不種、種什么、種多少不好管理;

增加效益:農戶會不會種、高科技產品和種植方案無法落地;

降低成本:農戶缺少話語權,對農資、農機、糧食價格沒有談判權;

過程失控:農戶缺乏對種子、農藥、化肥、耕種、銷售、保險、金融的綜合協調能力。

以上的諸多問題,都使糧食安全面臨著巨大的挑戰。而造成這些問題的原因之一就是土地的碎片化。因此,涌現了不少解決土地碎片化的新模式:

土地抱團,比如村集體(鄉、縣)土地抱團,解決土地碎片化;

農業社會化服務平臺,如大型國企組建農業社會化服務平臺;

引進專業種植機構。

渠道變革

渠道變革,我們先來看看醫藥行業的變革。1993年河南率先定點/聯合采購,國家層面2000年才開始,目前醫藥集中采購已成常態。

實際上,醫藥集采很簡單,就是降低采購價格,減輕國家醫藥支出壓力。截至2022年9月,藥品集中招標采購已進行了7輪,效果顯著。被納入集采范圍的藥品正在逐步增多,迄今為止共有291個品種納入國家集采。

從效果來看,集采對藥品降價的效果顯著。醫保局數據顯示,第一批集采平均降幅最大為59%,第五批集采最高降幅最大為98%。

那么醫藥集采會對醫藥行業帶來什么樣的影響呢?

我們來看看日本醫藥行業的變化:在20世紀70年代以后的醫保控費過程中,日本藥企數量從1975年的1359家下降至2000年的1123家,再到2010年的370家,到2019年的286家,四分之三以上的藥企被淘汰掉了,但是龍頭醫藥企業的市場占有率穩步提升。

我國農資集采也開始穩步推進,河北、江西、山東、江蘇等多個供銷系統在2021—2022年開展農資集采工作。其中,山東濱州供銷社聯合95家單位結成農資統采聯盟;截至2022年9月底,江蘇供銷合作社肥藥集采統配面積820萬畝,累計回收農藥包裝廢棄物近4億件。

集采對產業的影響主要體現在三個方面:

1.市場集中度提升。云圖控股、新洋豐等龍頭企業市場占有率將會有所提升。

2.科研創新加速。比如,慕恩科技、清原農冠、金必來、新瑞豐、一畝神等具有稀缺性和定價權,可以很好地規避集采政策的影響。

3.藥械發力。比如植保無人機等。

其實,農資市場也一樣經歷著渠道的變革。原來的農資市場都是在一定的地域有較高的知名度,因其市場內批發商戶很多,農藥產品品種非常豐富,能夠吸引本地的小型農藥批發商。

現在隨著信息鴻溝的消除,隨著電商和企業甚至渠道平臺下沉,批發市場的功能被大大弱化,存在的價值也越來越低。鄭州農化市場、濟南農化市場、湖北舵羅口農化市場等一大批農化市場消失在大眾視野。

當然,供銷社依然是農資經營的第一大渠道,相信很多業內人士都對今年供銷社的走紅很意外。從2012年開始中國合作社系統農業生產資料和農產品銷售額一直保持著穩步增長的趨勢。輝隆股份、天禾股份、浙農股份、中農立華等四家上市供銷社渠道布局已經十分完善,建立了完善的流通、服務網絡。

2.確定性

過去經常會有人告訴你唯一確定的就是不確定性,但在今年,我們已經看到了一種新型確定性的出現。

如果要想理解這種新型確定性,記住兩個關鍵詞就可以:一個是趨勢,一個是新規則。

洞察“趨勢”,洞察“正在發生的未來”,既要埋頭苦干,也要把握時機,順勢而為。

在復雜多變的系統中,很多變量是我們無法預計和估量的,我們能做的就是洞察到它未來的發展趨勢和演變路徑,從而給自己一個確定的長遠目標和正確的方向。

農業社會化服務

目前我國農業的產銷環節:耕(翻整土地、播前準備);種(播種、滴灌鋪埋、地膜);管(澆水、施肥、病蟲害防治、保花疏果等);收(收獲、晾曬);儲(運輸、存放);銷(售賣)。

其中種、管占了農戶大部分的精力。農業社會化服務的主要內容,包括農業產前、產中、產后的全面、系統、一體化的服務。如產前的生產資料供應(種子、化肥、農藥、薄膜等),產中的耕種技術、栽培技術、病蟲害防治技術等技術服務以及產后的銷售、運輸、加工等服務。

提供這些服務的組織多種多樣,包括政府公共服務體系,農村自發形成的農業合作經濟組織,涉農企業以及農業院校、科研院所等。

比如,廣西田園扶持組建的專業化打藥隊,其實就是植保服務商,配備了智能噴霧設備,包括無人機和先進的地面設備。

農業社會化服務其實就是用一種新的形式帶動農資銷售。

農業數字化

中國工程院院士趙春江表示,目前中國農業數字經濟規模是5778億元,預計2025年將達到1.26萬億元,抓住數字技術機遇,快速發展農業數字經濟,對農業高質量發展具有重要意義。

2017年共發生智慧農業投融資事件37起,近幾年最多;2020年投融資金額是最大的,達42.5億元。2021年我國智慧農業市場規模達685億元左右,涵蓋數據平臺服務、無人機植保、精細化養殖、農機自動駕駛等四個方面,預計2022年我國智慧農業市場規模達743億元。騰訊、阿里、字節跳動、拼多多等互聯網大佬紛紛投資智慧農業。

數字化農業離我們有多遠?

要說農業數字化的運用,還是養殖行業較為成熟。比如,牧原就已經實現數字化養豬。牧原斥50億元巨資打造的全球最大養豬單體,該園區由21棟6層樓高的樓房豬舍組成,每棟出欄10萬頭。

牧原的數字化養豬工廠幾項功能:智能豬舍、智能飼喂系統、智能作業。

數字化的應用對于提升效率,降低成本有著卓越的成效。因此,牧原對于養豬成本的控制水平位居世界前列。

在智能種植方面,也有很多成功的案例。

日本靜岡東京電力等建立的全球最大植物工廠,每日產葉類蔬菜5萬噸,和露地栽培相比,10層植物工廠每年葉菜的生產能力大約是其90倍。

荷蘭以智能玻璃溫室為主的植物工廠,已成為世界上地域應用最廣、利用率最高的植物工廠。番茄畝產約10萬斤,黃瓜畝產約18萬斤。

另外,國內也有南陽內鄉中以高效農業科技創新合作示范園、中科三安、京東三菱植物工廠、北京房山LED植物工廠等成功案例。

我們發現,真正限制農民生產效率的,是“管”這個環節。它花費了農民67%的成本,占據了農民70%的時間。

怎么解決這個問題?答案就是數字化農業技術。

在新疆的超級棉田,極飛無人機一小時灑完300畝棉田的農藥,讓人直呼“看他們種棉花,感覺種地和打游戲一樣簡單”。還有蘭玉斌院士工作站的生態無人農場項目,生態無人農場集成現代農藝和無人農機裝備、綠色植保、無人機、機器人、人工智能、大數據、云計算、物聯網、5G、3S等眾多高新技術,實現數字化、精準化、生態化的全過程智慧型農業生產。

綠色發展

如何持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰?抓好土壤健康,化肥、農藥用量持續減少。

提升耕地質量

我國耕地質量情況如何?據農業農村部發布的《2019年全國耕地質量等級情況公報》數據,目前1—3等地有4.98億畝,占總耕地面積的27%;4—6等地8.18億畝,占總耕地面積的45%;7—10等地5.1億畝,占總耕地面積的28%。

如何提升耕地質量?

一是抓高標準農田建設,2022 年建成 10 億畝高標準農田。

二是要抓8000萬畝黑土地的保護。

三是加強耕地占補平衡的全程監管,確保補充耕地可以長期穩定利用,真正實現補充耕地的產能與所占耕地相當。

生物制品發展迅猛

隨著政策的利好、人民消費水平和種植者認知水平的提升,生物制品(生物肥料、生物農藥)市場高速發展。據統計,目前我國生物肥料累計應用面積5億畝以上(蔬菜、果樹、甘蔗、中草藥、煙草、糧食等)。專家預測,微生物類產品整體市場年復合增長率預計可達15%—20%。預計“十四五”期間,應用面積將提高到6億畝以上,產能達到4000萬噸。

中研普華產業研究院數據顯示,我國微生物菌肥行業2021年總資產規模突破了2000億元,2023年總資產將突破2500億元。

據預測,生物制品市場份額到2035年將占整個作物保護市場的25%左右。

統防統治覆蓋率增加

截至2021年,全國三大糧食作物病蟲害統防統治覆蓋率達42.4%,比2012年翻了一番;主要農作物病蟲害綠色防控覆蓋率達46%,比2012年提高30.8個百分點。

現代裝備發揮越來越大作用

2021年全國農作物耕種收綜合機械化率達72.03%,其中機耕率、機播率、機收率分別達到86.42%、60.22%、64.66%。

無論你觀察到這個時代發生了多大的變化,它都恰恰彰顯著一種“新型的確定性”正在出現。

從確定性出發,重新定義與再創造,永遠有新機會。

3.反內卷

內卷,是指一個系統在外部擴張受到制約的情況下,難以突破或轉化,內部不斷精細化發展的過程,一般用來表示“沒有發展的增長”。

內卷一詞最早出現在1963年美國文化人類學家克利福德·格爾茨《農業的內卷化》中。作者這樣表述,由于爪哇島缺乏先進的技術,土地資源有限,無法將農業向外延展,致使勞動力無限制地填充到有限的水稻生產中。

那么,我們如何反內卷呢?如何做有發展的增長?

參與(產業鏈)寬度

農業產業鏈一般包括:耕、種、管、收、儲、銷、統、金融、保險。

你參與產業鏈的寬度,決定了你發展的寬度。

專注草莓的青島佳墾楊世超,引進先進的草莓栽培技術和管理理念,因地制宜在中國推廣安全、可持續、高品質草莓的全套栽培方案,在為客戶提供可持續的全套作物種植方案的同時增加產量并提高客戶收益。

百果園最大草莓供應商南京金色莊園,其負責人吳中平表示:“我們的草莓園區把可持續發展作為非常核心的發展目標,一定要實現草莓第一年好吃,第五年好吃,第十年、第二十年越來越好吃這一目標。”

他們毫無例外,都在不斷拓展產業鏈的寬度,也在為自己的事業加分。即便在這三年中,他們基本上是保持增長的。

農資與市場傳媒明年仍將聚焦草莓這個作物,丹東、青島、南京都將是目的地之一,也歡迎更多的企業參與進來,到時候可以將優秀服務商先進的、科學的種植經驗傳遞給更多服務商,傳遞給更多的種植者,讓大家共同種出好水果,賣出好價錢。

解決真問題

在很多時候我都會說,要解決真問題。

很多人連市場上究竟存在什么問題都還沒搞明白,就開始找解決方案。這不是白忙活嗎?大家要記住“只有好的問題,才能有好的答案。”因為,問題決定了原因,原因決定了答案。

所以,中國科學院院士、分子微生物學家、中國科學院合成生物學重點實驗室專家委員會主任趙國屏說,以目標為導向,發現達到目標中的真問題(關鍵問題)、真研究這些問題,最后達到解決實際問題的目標,這應該是我們做事的初心。

那么,我們該從哪些方面來解決真問題呢?

首先是解決效率問題。

像飛防、藥肥(省力化制劑)、增值肥料等都在致力于我們農業、農資的效率提升。

以農業無人機為例,農業農村部數據顯示,2021年我國植保無人機保有量達97931架,同比增長38.4%。

據沙利文、華經產業研究院數據,2020年我國植保無人機行業市場規模為67.9億元,同比增長45.7%。預計2022年市場規模將達187.74億元。未來,隨著無人機產業技術的不斷發展,同時在5G通信技術及國家政策的推動下,行業規模將繼續保持增長。

更值得注意的是,農業無人機在果樹領域仍有較大提升空間,預計未來3年作業面積仍將保持50%以上增速。

其次是技術。

技術的迭代同樣重要。

企業需要不停地做技術和產品的迭代,以提升組織活力,保持競爭優勢,提升溢價空間,能夠滿足用戶并未發現的需求。

今年,“用更少的農藥,達到更佳的效果”的納米農藥風起,多企業入局,已經在市場上開始推廣使用,也算是反內卷企業卷出的新賽道。將納米技術應用于農藥加工、制備,讓產品具有更多不同特性,無疑是農藥的未來趨勢。

中國工程院李培武院士發明毒素阻控與誘發結瘤耦合的生物菌劑ARC-BBBE,首次發現黃曲霉毒素阻控與超級結瘤的耦合現象(效應)。揭示黃曲霉毒素合成阻斷路徑,研制綠色阻控劑,獲國家微生物肥料登記證,在河北金土公司進行技術轉化,獲得國家微生物肥料登記證,實現了產業化。

站在更高處

老兵不死,只是改變了作戰方式,他們在蓄積力量,站在更高處絕地反擊!

商業方面,曾經的冰箱王者—海爾,經過多番嘗試后,選擇了去海爾化,站在培育生態的更高處,從一個封閉的科研制組織轉型為一個開放的創業平臺,從一個有圍墻的花園轉型為生生不息的生態系統。

所以,現在海爾依然能做到“以物聯網匯聚萬物,讓萬物重生”。

農業方面,20世紀90年代,美國經濟學家曾向世界發出疑問,“誰來養活中國?”

我們“讓飯碗牢牢地端在自己手中”,無論是高標準農田建設還是技術的迭代,我們一直在努力提高作物單產水平,提升作物品質。到2021年中國谷物自給率超過95%,中國人均糧食占有量為470公斤。

我國雜交水稻的種植面積為1700萬公頃,占全國水稻總面積五成多,全國水稻平均單產每公頃約6.4噸。

除中國外,雜交水稻在全球的播種面積已超過700萬公頃。一些非洲國家的糧食產量每公頃在3噸―4噸,種植雜交水稻后,產量達到每公頃7噸―8噸。

袁隆平院士的禾下乘涼夢已經實現。

科技方面,當元宇宙概念火爆之后,我們驚奇于打破虛擬現實局限的全新解決方案。站在科技的更高處,我們可以將更多的技術、商業糅合在一起,可以包羅萬象,各行業、多種場景都能被顛覆。