30亿元细菌性病害市场风口期已至

近幾年,受種植業結構調整、耕作制度變革、栽培方式、土壤惡化以及極端天氣頻發等綜合因素的影響,植物細菌性病害呈現出逐年加重發生的態勢,特別對果樹、大棚設施蔬菜等經濟作物生產的威脅愈發嚴重。

發生面積達1.2億畝次,防治難度日益增大

細菌性病害是我國農業生產中的常發性病害,幾乎每種作物都有發生,通常會造成作物減產20%~30%,其數量和危害程度已經超越病毒,成為僅次于真菌的第二大病原物。據悉,全世界細菌性作物病害約有500多種,我國主要的細菌性作物病害就有200多種,約占全世界植物細菌性病害種類的1/4~1/3。盡管說植物細菌性病害在整個植物病害種類中所占的比重并不大,但它的危害性是極其嚴重的,防治十分困難。

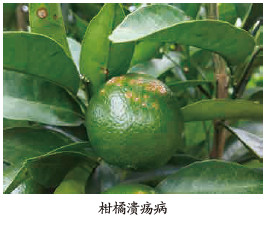

糧食作物中的水稻細菌性條斑病、水稻白葉枯病、果樹中的柑橘潰瘍病、芒果角斑病、火龍果和香蕉的軟腐病、瓜菜類中的馬鈴薯青枯病、瘡痂病、黃瓜細菌性角斑病、十字花科蔬菜軟腐病、姜瘟病等等,都給作物造成了嚴重損失。

由于細菌性病害具有流行性、暴發性、毀滅性等特點且傳播方式多樣,可從植株傷口、裂口和蔬菜葉緣水孔處等侵入,還可借流水、雨水、昆蟲等傳播,在病殘體、種子、土壤中過冬,在高溫和高濕條件極易暴發。

據悉,當前我國細菌性病害年發生面積在1.2億畝次左右。以青枯病為例,是一種系統性侵染的毀滅性土傳細菌病害,水稻、辣椒、茄子、番茄、馬鈴薯、花生等農作物都有發生,可造成植株大面積萎蔫死亡,導致作物產量的嚴重下降。

據全國農技推廣服務中心不完全統計,每年僅水稻白葉枯病發生面積,就達到將近400萬畝次。再加上作物連年重茬種植,細菌性病害愈發表現出混發、多發、久發的態勢,防治藥劑缺乏,導致防治難度日益增大。

占比2.6%左右,蘊藏超30億元的市場容量

雖然農藥行業當下屬于存量市場,但細菌性病害防控這一細分市場卻是持續增長的,是個不容小覷的增量藍海。

細菌性病害鬧大災成為行業共識,那么,細菌性病害的市場容量到底有多大?在整個農藥市場的占比是多少?沒有準確的數據。據陜西西大華特薯人薯事技術服務經理李建祥介紹,2018年國內細菌性病害防治藥劑的市場銷售額在14億至15億元之間,受農業生產集約化、設施栽培面積增加、土壤酸化、極端天氣多發等的影響,細菌性病害發生日趨普遍,危害呈加重趨勢。從銷售角度來講,未來市場容量應該在25億至30億元之間。

“我國細菌性病害當前的市場容量超30億元,主要集中在橙橘柚潰瘍、蔬菜細菌性角斑、桃樹細菌性穿孔以及青枯等土傳病害的防治上。細菌性病害藥劑在整個農藥市場中的占比仍然較小,主要受限于種植戶普遍的認識度不夠高,但實際生產中,細菌性病害導致的經濟損失是非常大的。再加上,國內細菌性病害防治市場直到最近幾年才引起重視,還有很多空白市場待開發,真實的市場容量還有廣闊的想象空間。”海利爾藥業集團產品部副部長王志飛透露。

福建凱立生物科技股份有限公司市場部部長苗潤盛表示,細菌病害發生率并不比真菌病害低,隨著作物結構變化,產業化作物趨勢越來越快,防治細菌病害的農藥需求,是在逐年上升的。正是因為產業化作物趨勢,專業的種植管理農戶和單位越來越多,細菌病害用藥市場容量會在35億元左右。

河南藍潤銀田植物保護有限公司總經理李劍峰也直言,當前國內細菌性病害藥劑市場在整個農藥市場中占比約在2.6%,但是隨著保護地蔬菜、柑橘、馬鈴薯等作物的大量擴種,細菌性病害藥劑市場的空間會持續增長,存量博弈下,這一細分領域還是難得的藍海一片。

我國蔬菜種植面積目前已突破3億畝,產量在7億噸以上。近些年我國設施蔬菜面積、產量一直都在不斷擴大,據中投顧問產業研究中心預計顯示,2018-2021年平均增長率1.25%,至2020年,設施蔬菜面積已達6000萬畝以上, 2021年預計將達到6200萬畝左右。

無疑,可以預見,細菌性病害市場這一細分市場的潛力還非常大,市場正迎來新的戰略機遇期。

登記藥劑稀少,合理混配或復配是趨勢

在整個植物性病害中,真菌病害占比約占95%;細菌病害大約占4%,所以,這也注定了細菌性病害證件相對較少。

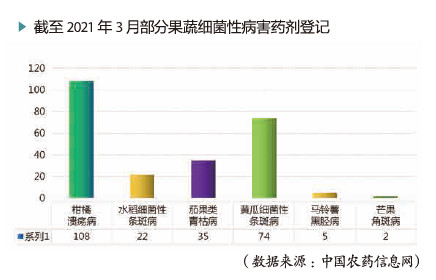

據悉,2014—2018年,國內新增登記的防治細菌性病害藥劑的產品數量分別為25個、13個、10個、25個和38個,截至2019年1月底,中國登記殺菌劑產品約10900個,其中防治細菌性病害藥劑約280個,占比2.6%。

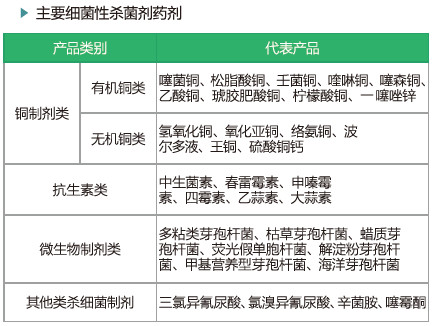

據中國農藥信息網數據,截至2021年3月22日,中國登記殺菌劑產品11145個,其中登記“細菌”病害的“細菌”藥劑登記證,已發展到100個,但實際應該在260至280之間。有效成分32個左右,類型主要有:有機銅類殺菌劑如龍克均(噻菌銅)、喹啉銅、噻森銅等等;無機銅制劑(如硫酸銅、王銅、氫氧化銅、氧化亞銅);抗生素類:中生菌素、春雷霉素、四霉素等;微生物菌劑類:多粘類芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌和解淀粉芽孢桿菌等等。

就如西大華特薯人薯事技術服務經理李建祥所說,與真菌類藥劑相比,目前國內登記用于防治細菌性病害的農藥成分十分有限,從數量看,細菌性病害登記數量實屬九牛一毛 ,在整個農藥行業的發展過程中缺乏話語權。一些作物的專用細菌性病害藥劑更是缺乏,例如芒果角斑病只有2個專用藥劑。

也就是說,這幾年,細菌性病害的發生面積一直是逐年遞增的,但是囿于是小門類,藥劑登記數量雖然一直是上升的,但受研發、市場上量等因素影響,登記有效成分有限,產業仍處于小、散、亂的局面,登記速度還相對緩慢,亟待提高。

因為作物發病往往會呈現出細菌病害、真菌病害甚至病毒性病害及缺素癥等“混發”的復雜局面,所以,當下,一些植保專家、經銷商及零售商,在給農戶推薦防治藥劑的時候,會靈活采取廣譜型的殺菌劑如噻菌銅(龍克菌)、春雷霉素、乙蒜素或者氯溴異氰尿酸等,也有采取“混配”用藥的辦法來進行防治的。

所以,這幾年,在藥物防治層面,合理的混配或復配是未來細菌性病害防治藥劑的應用趨勢。這在一定程度上可以提高細菌性病害的防治難點的精準度,例如,噻菌銅+抗生素類、殺細菌劑+誘抗劑、噻二唑類+抗生素類、抗生素類+微生物類。

據熊興平介紹“龍克均+X”是龍灣化工提出的新思路,一可以讓零售商現配現用,安全復配,靈活配藥,精準對癥;二是減少登記費用,降低藥劑成本。

福建凱立苗潤盛也表示,原來殺細菌劑的產品登記主要以單劑為主,但是隨著極端氣候的增多和種植結構的加速調整,加上田間真菌、細菌病害通常混發的實際情況,近兩年多數廠商在積極開發廣譜性殺真菌與殺細菌的有效成分復配的殺菌劑產品,以最大限度的解決農戶配藥難,用藥成本高的痛點。

對于未來的細菌性病害市場,“一藥治多病”的傻瓜式產品,將在農戶中間成為趨勢。同時,綜合藥劑的防治需要從種子(如種子改良)開始,進行種子拌種(浸種)、苗期潑澆、移栽蘸根和定植之后7~10天的粗噴、噴霧,發病初期對病區噴霧或者重病區灌根等等;當然,其他的方式如輪作、休耕、平衡施肥、營養管理、田間農事及純生物防治等等,也需要相應進行。

躬身入局者洶涌,行業走向紅海期

面對低增長、不增長、負增長的常態化現狀,國內眾多制劑企業開始基于細分市場高價值區的聚焦,構建其關鍵競爭力,而細菌性病害藥劑愈發成為緊俏的細分賽道之一。

如果說彼時細菌性病害是鮮為人知的邊緣市場,那么現在已然是一個人聲鼎沸的全局市場,躬身入局者越來越多。

作為農作物病害的小眾細分領域,細菌性殺菌產品當前主要以國產為主,國際農化巨頭研發不夠。所以,這幾年,國內涌現出了一批優秀的企業,諾普信、廣東中迅、浙江龍灣化工、陜西西大華特、海利爾、江蘇龍燈、廣東真格、青島奧迪斯、中保綠農、浙江新農、寧波三江益農、福建凱立、江門植保、江蘇輝豐、貴州道元、江西禾益、成都新朝陽、福建新農大正、武漢科諾、陜西先農、陜西標正、陜西恒田等都活躍在當今市場。

專注成就行業地位,這些專業型企業快速布局,展開針對性研究,并快速成長為細菌性病害防控市場的第一梯隊和領軍品牌。其中,陜西西大華特和浙江龍灣都是這個細分領域,這幾年成長最快、最受矚目的翹楚,二者都在這個領域深耕了30多年。

西大華特從建立之初,依據創制化合物噻霉酮的特性,就開始專注細菌性病害市場,現有噻霉酮單劑及復配制劑證件及產品18個,涵蓋病害防治、種子處理及作物健康等領域,聚焦重點作物例如柑橘、芒果、小麥、馬鈴薯、蘋果、葡萄、蔬菜等作物,形成六大作物防治體系。

浙江龍灣化工從1985年5月成立以來,一直在細菌性病害領域上不斷完善、創新、研發。從最早的葉枯唑(葉青雙)開始,一直到噻菌銅(龍克均),以及噻菌銅+X的復配登記,圍繞細菌病害的化學防治,迄今已有36年的歷史。公司現有登記農藥產品14個。龍克均(20%噻菌銅SC),在農業農村部已登記防治15種病害,應用12個作物(柑橘、桃樹、馬鈴薯、獼猴桃樹、水稻、白菜、西瓜、黃瓜、番茄、棉花、蘭花和煙草),正在擴作登記芋頭、芹菜、西蘭花、小蔥、香梨和鐵皮石斛等6個小眾稀有經濟作物。

相比西大華特和龍灣化工,福建凱立是這幾年快速成長起來的細菌性病害防治新銳。1997年從中國農科院獲得中生菌素產品開發權,2003年獲得中生菌素原藥專利,2004年產品開始田間應用至今,共有16個中生菌素(1 個原藥證)的證件。授權國內企業諾普信、海利爾、正邦、中迅等登記中生菌素相關證件28個。

入局者的增多,一方面意味著屬于細菌性病害這個小眾化市場的風口期已至,且正在流行,市場可挖潛的空間廣闊。另一方面也折射出這個賽道的擁擠,這個市場已經從彼時的藍海開拓走向了紅海拼殺。企業要想分一杯羹,需要時間、行動、產品、方案的綜合聯動;需要在產品線上做好布局,在主流化合物上做好研發。

柑橘、馬鈴薯是廠商爭相重點布局的作物市場

在眾多果蔬作物中,當前吸引專注細菌性病害農資廠商爭相聚焦的第一大作物市場非柑橘莫屬,其次是馬鈴薯。

其實,農資廠商做細菌性病害這個小眾生意是非常費力的,上量的大田作物主要是水稻,雖說水稻白葉枯病、褐條病、條斑病、基腐病等細菌性病害每年都有發生,但近幾年,隨著水稻抗病品種的普及,發病的概率也在降低。所以,當前,廠商紛紛重點布局和聚焦柑橘和馬鈴薯,謀求增量。

2020年我國柑橘總體種植面積達到了3800萬畝以上, 僅廣西柑橘種植面積就達800多萬畝,種植面積年年走高,而馬鈴薯種植面積也在77000萬畝以上。

用藥成本占比近五成,潰瘍病已經成為沃柑的第一大病害,柑橘潰瘍病一旦感病,種植區便成為終生疫區,目前尚無根除病害的有效途徑。目前已經在我國廣東、廣西、海南、福建、浙江、江西、湖南、湖北、貴州、云南、四川和重慶等12省403個縣發生,嚴重影響柑橘的產量和品質。

全國柑橘潰瘍病發病面積約1000萬畝左右,防治面積在920萬畝左右。以廣西南寧周邊地區的沃柑為例,一般春梢、夏梢、秋梢3個時期,每個時期至少用藥2~3次,全生育期每畝柑橘潰瘍病防治成本在500~600元,不同樹齡有一定差異,以此來看,整個廣西柑橘潰瘍病市場容量都是驚人的。

從目前市場用藥情況來看,截至2021年3月22日,中國農藥信息網數據顯示,有60多家企業的100個產品獲得柑橘潰瘍病防治登記,龍灣化工的龍克均噻菌銅、西大華特的細剎,龍燈化學的多寧、意莎農,廣東真格的報喜康,海利爾的細霸中生·四霉素、紐發姆的冠菌清,江門植保的加瑞農,浙江新農的噻唑鋅,陶氏杜邦(科迪華)的可殺得叁仟等大單品已經成為當下市場的影響力品牌。

龍灣化工的噻菌銅、西大華特的細剎,福建凱立的無細?(12%中生菌素可濕性粉劑)、龍燈化學的多寧、意莎農,廣東真格的報喜康,紐發姆的冠菌清,江門植保的加瑞農,浙江新農的噻唑鋅,陶氏杜邦(科迪華)的可殺得叁仟等,已經成為影響力品牌。除此之外,諾普信、海利爾、明德立達、陜西標正、世科姆、安道麥、先正達等優秀企業也相繼把目光轉向了細菌性病害防治領域。

而馬鈴薯青枯病、瘡痂病、環腐病等細菌性病害這幾年在內蒙古、河北、云南、甘肅等主產區也呈現嚴峻態勢,一旦發病,減產也在20%~80%,市場容量也是十億元級的。當前國內企業在柑橘上大多以廣西為主戰場,馬鈴薯上主要以烏蘭察布、張家口、云南德宏州為主戰場。

“噻菌銅是目前國內登記作物和防治對象最廣泛的噻唑類有機銅制劑,已登記12個作物15個病害,正在擴展4個新作物4個新病害,既包括柑橘潰瘍病,也包括馬鈴薯黑脛病等多個細菌性病害,從2008年噻菌銅正式登記以來,在市場上推廣已有13年時間,全國年銷量超過兩千多噸。柑橘、蔬菜、瓜類、水稻和果樹(獼猴桃、梨樹、桃樹)是噻菌銅的主要應用市場,市場主要集中在南方各省及沿海等地。”龍灣化工副總經理熊興平表示。

西大華特李建祥表示,目前,西大華特在柑橘潰瘍病的防治上,主要推廣“細剎”(3%噻霉酮可濕性粉劑)和“歌藍德”(8%春雷?噻霉酮)兩個產品,一般與氨基酸類葉面肥或苯醚甲環唑、代森錳鋅等殺菌劑一起使用。在夏梢防治關鍵期,細剎加春雷霉素或四霉素混合使用,效果更佳。在馬鈴薯區域針對切種溝施、黑脛病、莖腐病、瘡痂病及窖儲提出來種薯處理方案、一灌兩噴技術等系統化解決方案。

福建凱立苗潤盛則表示:“柑橘、馬鈴薯是凱立核心聚焦的作物。在柑橘潰瘍病防治上,無細(12%中生菌素)和橙艷(21%中生菌素乙酸銅可濕性粉劑)兩種產品內吸性強,有比較好的防效。在馬鈴薯種薯的腐爛病、幼苗生長至團棵期的青枯病,塊莖膨大期的瘡痂病、粉痂病和環腐病防治上,用無細和滿(5%中生菌素可濕性粉劑)馬鈴薯拌種及噴霧能很好地控制病害。”

“海利爾一直關注柑橘市場,在潰瘍病領域深耕多年,并形成了以‘橘之潤’為代表的柑橘全程解決方案,涵蓋柑橘各個生育期和主要病蟲害。‘橘之潤’不僅對潰瘍、炭疽、脂點黃斑、紅白蜘蛛、銹壁虱等常見病蟲害防治效果好,對壯梢、保花保果、提升果品品質也有很好的效果,經過4年的田間推廣,已經得到廣大種植戶的認可。”海利爾產品部副部長王志飛表示。

當前,國內細菌性病害防治銷售也是以套餐為主,各家企業都在加大對柑橘潰瘍病和馬鈴薯青枯病等細菌性病害藥劑的登記。