2025花生大会||周琳:花生病虫害全程绿色防控技术

河南農業大學植物保護學院院長、河南省花生產業技術體系植物保護崗位專家 周琳

河南農業大學植物保護學院院長、河南省花生產業技術體系植物保護崗位專家 周琳

今年中央一號文件提出要擴種花生,全國花生的種子面積勢必會迎來新的增長,而近年來在全球氣候變暖、秸稈還田、常年連作、水肥條件改善、土壤生態環境惡化、抗性品種匱乏等因素的催化下,花生主要病蟲害呈現出多發、頻發、重發的態勢,嚴重影響花生安全生產和單產的提升。

要挖掘花生的擴種潛力,提升花生的單產潛力,就一定要大力推進花生病蟲害的全程綠色防控技術的推廣應用。

播種出苗期(從花生播種到50%幼苗出土,并展開第一片真葉的時期),防控重點病害是冠腐病、黃曲霉病;蟲害是地下害蟲。

花生冠腐病是由黑霉病菌引起的一種真菌土傳病害,常造成缺苗、死棵,從種子發芽至莢果期均可發病,但主要危害萌發的種子和幼苗,一般地塊發病率20%~30%,嚴重地塊可達60%。

花生黃曲霉病是一種常見的腐生真菌黃曲霉引起的花生重要病害之一,也是世界性病害,在花生播種出苗期、幼苗期、收獲期及運輸和儲藏過程中均可發生。

花生播種出苗期重點地下害蟲主要為害花生的地下部分,如播種后的種子、幼苗根莖、莢果種仁,蠐螬、金針蟲、地老虎、螻蛄普遍發生,危害也較為嚴重,新蛛蚧在部分沙土地危害較大。

幼苗期(從50%種子出苗到50%植株第一朵花開放)防控重點病害有根腐病、莖腐病、青枯病;蟲害有甜菜夜蛾、棉鈴蟲、蚜蟲、葉螨、薊馬。

花生根腐病病原為茄鐮孢Fusarium solani、尖鐮孢F. oxysporum、粉紅鐮孢、三線鐮孢和串珠鐮孢等多種病原菌復合侵染,可在花生整個生長期發病,苗期和結莢期為發病盛期。癥狀:出苗前可侵染發芽的花生種子,導致爛種。苗期主要侵染根下部,造成主根腐爛,地上部矮小枯萎、死亡。結果期侵染,可導致花生根、莢果和莖基部腐爛。地上部表現為生長不良,如植株矮小、葉片褪綠、變黃、葉柄下垂、開花結果少等,最終導致整株枯萎。

花生莖腐病,病原為棉色二胞 Diplodia gossypina,苗期和結果期為兩個發病高峰,一般田塊死株率為20%-30%,嚴重者40%-60%。

苗期感病,病原菌一般從子葉或幼根侵入,導致子葉變成黑褐色的干腐狀,隨后延伸到莖基部或地下根莖部,形成黃褐色水漬狀不規則病斑,后逐漸形成繞莖基部或根莖部的黑褐色病斑,維管束腐爛。一般發病4-5 d后,整株萎蔫枯死。

結果期發病多在近地面莖基部,隨后病斑上下擴展,顏色由黃褐色變成黑褐色,一般發病10-30 d后整株枯死,地下莢果腐爛或種仁不飽滿。

花生青枯病,病原由茄科勞爾氏菌引起的土傳性細菌病害,青枯病菌可在土壤、病殘體上越冬,翌年借助雨水、農事操作進行傳播,一般種子不帶菌。該病是一種喜高溫的病害,土溫穩定在25℃,病害開始發生;土溫穩定在30℃左右,進入發病高峰期。

甜菜夜蛾,鱗翅目、夜蛾科,多食性害蟲。為害特點:1-2齡幼蟲多集中在花生葉背啃食葉肉,只留下表皮,被取食的葉片上形成透明的小孔;3齡以上幼蟲分散危害,被食葉片上出現空洞或缺刻。發生嚴重時,可將花生葉片吃光,只剩下光禿禿的莖桿。

棉鈴蟲,為害特點:幼蟲為害花生的幼嫩葉片和花蕊,影響花蕾受精和果針入土。1-2齡幼蟲從葉片背面剝食花生幼嫩葉或取食花蕊,3齡幼蟲食量增大,頂部嫩葉出現明顯缺刻,從4齡開始進入暴食期。棉鈴蟲為害盛期可全部危害當天開的花,對花生產量和品質造成嚴重影響。

花生蚜蟲,為害特點:花生未出苗前,蚜蟲可鉆入土壤,危害花生幼莖、嫩芽。花生出苗后,若蚜、成蚜聚集在頂端心葉和葉背吸食汁液,導致葉片變黃、卷縮。花生開花后,進一步危害花萼管、果針以及莢果,影響花生開花結果,受害植物生長發育緩慢,較正常植株矮小。危害嚴重時,蚜蟲分泌大量蜜露,引致霉菌寄生,導致花生葉片變黑,甚至整株枯萎死亡。花生蚜蟲也是花生病毒病的載體,可傳播花生斑駁病毒病和花生條紋病毒病。

蚜蟲防治措施: 在花生蚜蟲遷飛入花生田之前,使用粘蟲黃板誘集有翅蚜,降低成蟲發生數量。加強田間管理,清除病株殘體和雜草,減少越冬蟲量。合理輪作、鄰作,適時灌溉、施肥。使用天敵瓢蟲、草蛉、蚜繭蜂等進行生物防治。化學防治:種子包衣:吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺種子處理懸浮劑或其復配制劑。

花生薊馬,為害特點:以成蟲和若蟲銼吸花生嫩葉、花器汁液,受害葉片出現白色、灰白色或黃色點狀、條狀斑紋,嫩葉、嫩梢變硬、卷曲、皺縮,植株生長緩慢,節間縮短,受害嚴重則黃化不長。而花器受害則不受粉、不結實。防治藥劑:吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、呋蟲胺等新煙堿殺蟲劑+高氯,嚴重時可用乙基多殺菌素、螺蟲乙酯、甲維鹽、氟吡呋喃酮等。噴藥時間:傍晚。因薊馬有怕光的習性,葉薊馬白天多藏匿在植株的下部或土壤表面甚至土壤縫隙里,陰天、早晨、傍晚和夜間才到植物表面活動,通常建議黃昏時打藥,且要打勻、打透,并注意向地面噴霧。

開花下針期(從50%植株開花到50%植株出現雞頭狀幼果)防控重點病害有青枯病、白絹病;害蟲有甜菜夜蛾、棉鈴蟲、蠐螬、地老虎、金針蟲、蚜蟲、薊馬、葉螨。

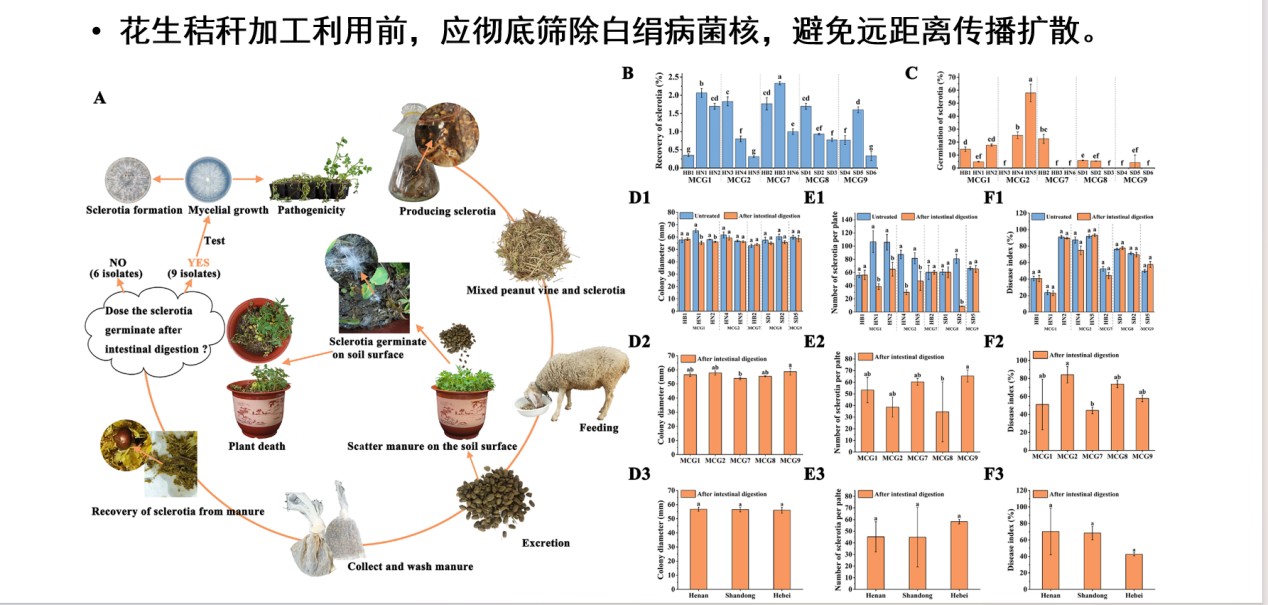

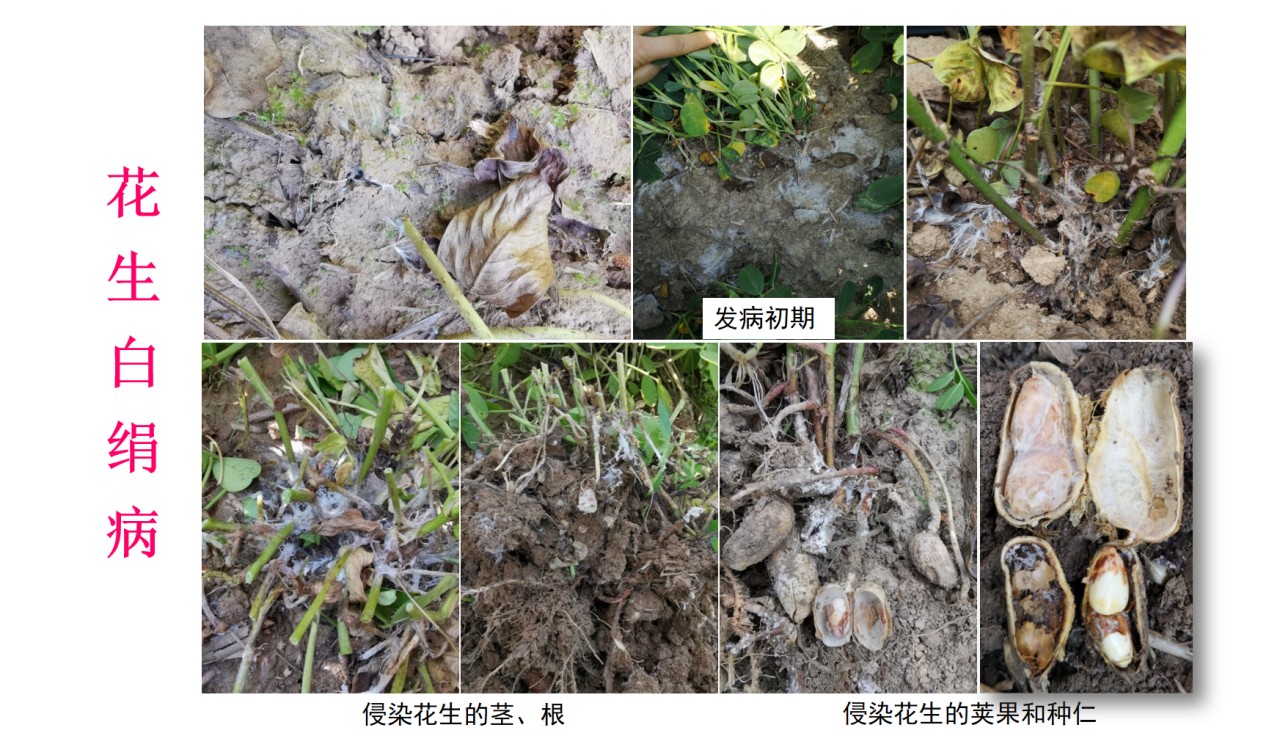

花生白絹病,病原為齊整小核菌, 一般地塊花生白絹病發病株率為10%—30%,嚴重地塊達40%以上,有的田塊甚至造成絕收,在重茬和秸稈多的地塊發病株率較高,發病程度亦較重,是花生種植戶最頭疼的問題。

白絹病防控方法施藥時期:發病初期,菌絲尚未形成菌核前;

施藥時間:下午7點左右,花生葉片閉合時;

防治藥劑:噻呋酰胺、噻呋·戊唑醇、噻呋·吡唑酯

施藥方式:一定要采用噴淋的方式,把藥液噴到花生植株莖基部及周圍根部土壤,甚至要噴到殘存的秸稈上。

用水量:要有保證。1畝地至少30公斤。若田間白絹病零星發生時,也可用生石灰撒施。

結莢期(從50%植株出現雞頭狀幼果到50%植株出現飽果)和飽果成熟期(從50%植株出現飽果到大多數莢果飽滿成熟)防控重點病害有:根腐病、莖腐病、白絹病、果腐病、褐斑病、黑斑病;害蟲有甜菜夜蛾、棉鈴蟲、蠐螬、地老虎、金針蟲。

花生根腐病,病原為茄鐮孢Fusarium solani、尖鐮孢F. oxysporum、粉紅鐮孢、三線鐮孢和串珠鐮孢等。癥狀:結果期侵染,可導致花生根、莢果和莖基部腐爛。地上部表現為生長不良,如植株葉片褪綠、變黃、葉柄下垂、開花結果少等,最終導致整株枯萎。

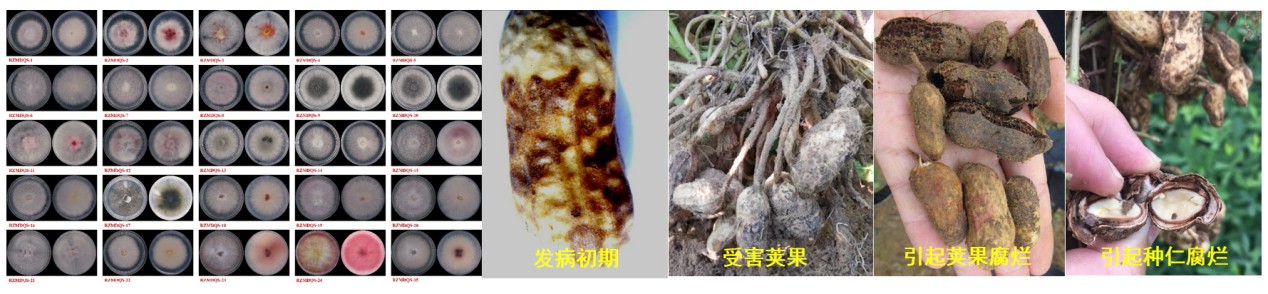

花生果腐病,病原為茄鐮孢菌、尖孢鐮孢,癥狀:莢果發病初期,一般先從莢果果嘴端侵染,果皮上出現深褐色小斑,隨后延伸覆蓋整個莢果,導致籽粒發育不良,比正常籽粒小。發病嚴重時,整個果莢變成深黑色,果仁和果皮全部腐爛。侵染果柄時,導致果柄腐爛,并與莢果分離。花生果腐病從結莢期到成熟期均可發病,但地上部分表現與正常植株無差異,不會導致植株褪綠、矮化、落葉、死秧等現象,且該病不影響花生的根系,因此發病前期很難被發現。地勢低洼、土壤濕度大的地塊發病較重。

全程綠色防控:以產出高效、產品優質、資源集約和環境友好為導向,覆蓋農產品生產的時空全過程,集成應用農業防治、物理防治、生物防治、生態調控和科學用藥等多方面技術措施防控病蟲害。

嚴格執行植物檢疫制度,采取檢疫檢驗措施,防止檢疫性有害生物傳播蔓延。保護無病區,不從疫區、重病區調運種子,在引種、調種時,必須事先調查種子產地的有害生物發生情況,對花生莢果、花生秧、種子和運輸工具、包裝材料等實施檢疫,嚴防檢疫性有害生物借助人為因素傳播擴散。植物檢疫措施防控重點有新黑地珠蚧、根結線蟲病和青枯病等。

花生收獲后或種植前深翻土壤,一般深耕30-35cm,連作花生茬連續旋耕2-3年后深翻1次,降低田間病菌、害蟲基數。花生冠腐病、莖腐病、根腐病、青枯病、白絹病和果腐病等根莖部病害嚴重發生區,宜1-2年在花生收獲后或種植前深翻1次,減少侵染源。

增施土壤改良劑和調理劑:改善土壤的酸堿性,降低病菌侵染。對于偏酸性的花生田,結合翻耕每畝撒施石灰、硝酸鈣、尿素或碳酸氫銨等進行調節,改善土壤環境,降低病害發生。

深施銨肥:如碳酸氫銨、腐植酸銨、氨化過磷酸鈣、氨水等氨態氮肥施入土壤散發的氨氣,能一定量地熏殺蠐螬和驅避成蟲產卵;

防治果腐病宜在耕地前每畝撒施50-100 kg生石灰(或石膏),對土壤進行消毒,并補充土壤鈣肥;

防治蠐螬:花生播種時,每畝溝施或穴施2億孢子/g金龜子綠僵菌2-6 kg。

根據土壤養分檢測結果進行配方施肥。施足基肥,施用硫酸鉀復合肥和花生專用肥,適當控制氮肥用量。偏施氮肥可促進花生白絹病菌核萌發,發病較重;

增施腐熟有機肥:須充分腐熟后施用,一般施用量1000~2000kg/畝,以平衡植物營養,提高花生植株抗性;

增施有益菌肥和微生物菌劑:可改善土壤微生物的菌落結構,形成有益微生物優勢群落,從而控制病原微生物的繁殖和對作物的侵害。

合理輪作除可調節地力外,還能減少病蟲害發生,特別是對寡食性和單食性害蟲以及寄主范圍較小的病原生物所引起的病害效果更顯著。

小麥-花生一年兩熟種植區,宜實施小麥-玉米或小麥-大豆等種植模式輪作倒茬。病蟲輕發生地塊實行3-5年輪作一次;重發生地塊實行2-3年輪作—次,以有效減少土壤中病蟲基數。

花生種植前,對當地的地理環境、土壤類型、作物種類及病蟲害發生情況進行綜合分析,科學合理地選擇適合當地種植和生長的抗(耐)病蟲品種,以此來減輕病蟲害的發生機率,這是最經濟實惠、效果最好的一項措施。如種植高抗青枯病的花生品種遠雜9102可有效降低青枯病的發生。

遠雜9102:高抗青枯病

豫花15號:高抗網斑病等5種病害

豫花37號:抗網斑病、根莖腐病,中抗葉斑病

豫花9326:抗葉斑病和網斑病、高抗病毒病

豫花9719:抗網斑病、葉斑病和根腐病

豫花22號:抗網斑和根腐、中抗葉斑、銹病和病毒病

豫花23號:抗網斑病和根腐病、中抗銹病和病毒病

針對不同病蟲害,合理進行種子包衣或拌種,防治地下害蟲、土傳和種傳病害以及苗期病蟲害。拌種時噻呋酰胺用量過大,對花生出苗和生長有影響,要嚴格控制用量。

在蠐螬、螻蛄、金針蟲等地下害蟲發生嚴重地塊,可用18%氟蟲腈·毒死蜱懸浮種衣劑1: 50-100藥種比進行種子包衣或拌種。在花生根莖腐病、冠腐病嚴重發生田塊,可用噻呋酰胺、戊唑醇、萎銹靈進行拌種。

種子包衣和拌種時應特別注意:

一是嚴格控制用藥量,禁止超量用藥。特別是三唑類殺菌劑;

二是拌種后要立即播種,現拌現用,當日播完, 并適當增加用種量。

選擇合適時期播種:春播花生白絹病發病比夏播花生發病重。春播花生不宜播種太早,一般在覆膜后5 cm土層溫度穩定在12℃以上時播種。夏直播花生于小麥收獲后搶時播種。

采用起壟栽培:花生為喜光作物,起壟利于田間通風透光、排灌降濕,減輕病害發生。一壟雙行,壟高12-15 cm,壟寬75-80 cm,壟面寬45-50 cm,壟上行距25-30 cm,播種行至壟面邊距≥10 cm。

合理密植:花生種植過密,田間郁閉度大,增加染病幾率。春播每畝種植密度9000-11000穴;麥壟套種每畝種植密度11000-12000穴;夏直播每畝種植密度12000-13000穴。每穴2粒,播種深度3-5 cm。

根據花生不同生長期的營養需求進行合理葉面追肥。

田間應溝渠配套,灌排通暢。雨后應及時排除田間積水。應根據花生植株對水分的需求,采用噴灌、滴管等節水灌溉技術,適時適量規范灌水。

濕度影響病害的發生與流行速度。許多病害如花生白絹病、果腐病等發生流行都需高濕環境。通過規范灌水降低田間濕度,可減輕病害發生。

播種前,徹底清除花生田殘留的作物秸稈、病殘體及其周邊的雜草等,鏟除病蟲寄主;花生生長期,及時清除田間雜草和病死株,避免病害擴散;病田用的農機具、工具等要及時進行消毒。

收獲后,及時對病殘株周圍土壤進行消毒處理,對病殘株進行焚燒或深埋;病蟲害發生特別嚴重的地塊,避免秸稈還田。

要選用合適的農藥品種,掌握適宜的施藥時期,施用適宜的用藥劑量,采用適宜的施藥方式,合理混用和輪換用藥。花生白絹病用藥要在初現白色菌絲、菌核未形成之前。花生褐斑病、黑斑病、網斑病、銹病等用藥要在發病初期,病葉率達10%-15%時及時噴藥,或根據天氣和田間花生長勢情況,雨水多濕度大,每10-15 d左右噴藥1次,共1-2次。

根據農時、天氣和種植模式適時采收;白絹病、果腐病、根結線蟲病和新黑地蛛蚧等重發田,宜就地收刨、單收單打,避免病蟲株和莢果在轉移過程中傳播病蟲害。

收獲后及時晾曬,使莢果和籽粒的含水量分別快速降至10%和8%以下。剔除破損果,妥善儲藏,防止黃曲霉、黑曲霉等侵染而使種子霉變。

花生秸稈加工利用前,應徹底篩除白絹病菌核,避免遠距離傳播擴散。