【智慧农业大会】康振生:农作物病虫害智慧植保与绿色防控的策略与措施

中國工程院院士、西北農林科技大學教授康振生

近十年來,我們智慧植保的新裝置、新技術等對我們病蟲害的防控做出了重大的貢獻。

習近平總書記一再強調:中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上,我們的飯碗應該主要裝中國糧。

要實現這樣一個目標,我們國家的農業工作者、農民做出了重要的貢獻。

在這個過程中,除了育種栽培,植保也做出了重要的貢獻。那么,目前我們國內病蟲害方式在綠色發展方面取得了哪些成績?面臨什么問題?如何去解決?

一、我國農作物病蟲害綠色防控進展

農業是人類社會發展的基礎,農業生產活動促進社會發展。

農業八字憲法:土、肥、水、種、密、保、管、工。

農作物病蟲害是我國的主要農業災害之一。有害生物(病、蟲、草、鼠)1700多種,包含害蟲830多種,病害720多種,雜草60多種,鼠害20多種。其中,100多種有害生物可造成嚴重危害。

重大有害生物:年發生面積60-70億畝次,年防治60-80億畝次。年挽回損失:糧食6000-9000萬噸,皮棉150―180萬噸,油料250-270萬噸。

按FAO自然損失率37%測算,不采取防控措施每年病蟲危害損失:糧食1500億公斤,油料68億公斤,棉花1.9億公斤,果品和蔬菜上千億公斤。潛在經濟損失5000多億元。

蟲害防控在提高作物產量和保障安全生產中發揮了重要的作用。

2021年糧食作物重大病蟲發生防控概況:全國農作物重大病蟲害總體偏重發生,全年農作物病蟲草鼠害發生面積60億畝次,防治面積80億畝次,經防治挽回產量損失2,500億斤,占全年糧食總產的18.3%。其中,全國小麥重大病蟲偏重發生,通過防控挽回產量損失730億斤,占小麥總產量的26.3%。

2022年全國農作物重大重大病蟲害防空成效顯著。2022年全國農作物病蟲害防控植保貢獻率為23.18%。通過開展農作物病蟲害防控,全年共挽回糧食總產3183億斤。三大糧食作物挽回2890億斤,按我國人均955斤糧食占有量計算,相當于為3.29億人口挽回1年的口糧。

存在問題:過度依賴農藥

我國農藥使用量不斷上升:1996年114.08萬噸,2014年180.69萬噸

每年農作物農藥使用:全球350萬噸,中國占了一半

病蟲抗(耐)藥性上升:棉鈴蟲、赤霉病菌、白粉病菌

產品農藥殘留超標:社會負面影響、出口受限

農藥利用率不高:平均利用率僅為35%

生態平衡破壞和環境污染:包括天敵、土壤、地下水等

農業生產成本增加:2002-2012年,蔬果農藥使用成本提高90%

新時期農業生產面臨的新業態新形勢。十八大把生態文明建設納入中國特色社會主義事業五位一體總布局;十八屆三中全會提出緊緊圍繞建設美麗中國,深化生態文明體制改革,加快建立生態文明制度,推動形成人與自然和諧發展現代化建設新格局;隨著社會的發展和人民生活水平的提高,“大健康”成為現代農業發展趨勢。

生態農業是實現中國夢的重要發展方式,綠色植保是新形勢下農業發展的必然要求。

病蟲害防控的發展方向——綠色防控

綠色防控是指以確保農業生產、農產品質量和生態環境安全為目標,以減少化學農藥使用為目的,優先采取生態控制、生物防治、物理防治和科學用藥等環境友好型技術措施控制農作物病蟲為害的行為,促進傳統化學防治向現代綠色防控的轉變。

發展作物病蟲害綠色防控技術是改善目前所處困境的基本策略。

綠色防控技術

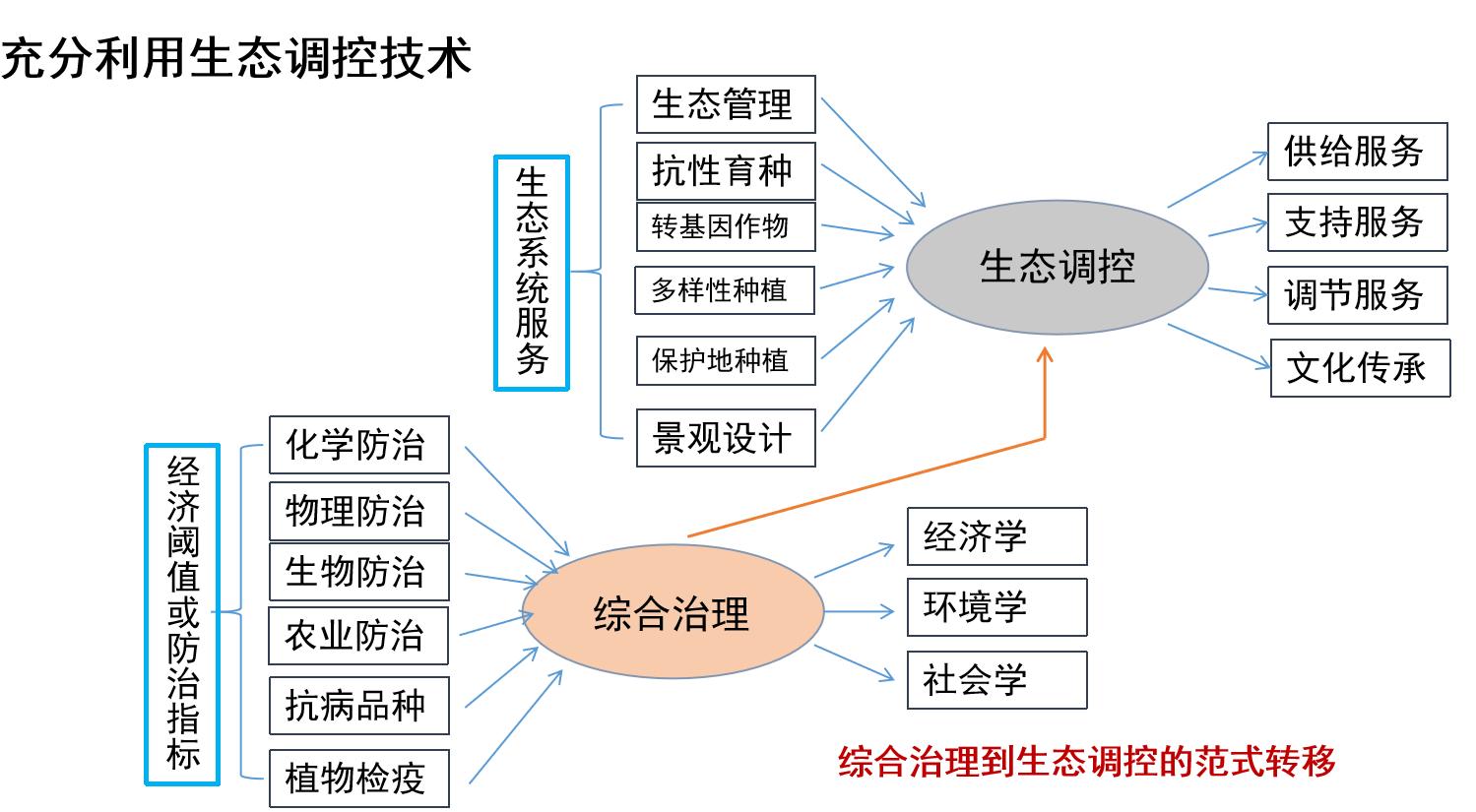

生態調控技術:重點采取推廣抗病蟲品種、優化作物布局、培育健康種苗、改善水肥管理等健康栽培措施;結合農田生態工程、果園生草覆蓋、作物間套種、天敵誘集帶等生物多樣性調控與自然天敵保護利用,改造病蟲害發生源頭及孳生環境,人為增強自然控害能力和作物抗病蟲能力。

生物防治技術:重點推廣應用以蟲治蟲、以螨治螨、以菌治蟲、以菌治菌等生物防治關鍵措施,核型多角體病毒(NPV)、牧雞牧鴨、稻鴨共育等成熟產品和技術的示范推廣力度加大赤眼蜂、捕食螨、綠僵菌、白僵菌、微孢子蟲、蘇云金桿菌(BT)、蠟質芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌,積極開發植物源農藥、農用抗生素、植物誘抗劑等生物生化制劑應用技術。

理化誘控技術:重點推廣昆蟲信息素(性引誘劑、聚集素等)、殺蟲燈、誘蟲板(黃板、藍板)防治蔬菜、果樹和茶樹等農作物害蟲,積極開發和推廣應用植物誘控、食餌誘殺、防蟲網阻隔和銀灰膜驅避害蟲等理化誘控技術。

科學用藥技術:推廣高效、低毒、低殘留、環境友好型農藥,優化集成農藥的輪換使用、交替使用、精準使用和安全使用等配套技術,加強農藥抗藥性監測與治理,普及規范使用農藥的知識,嚴格遵守農藥安全使用間隔期,通過合理使用農藥,最大限度降低農藥使用造成的負面影響。

綠色防控技術研發

作物病蟲發生規律:

研究新的耕作模式和全球氣候變暖對作物重大病蟲害發生規律的影響;

開發新的應對病害發生規律變化后的防控措施和技術;

適應新形勢下的作物病蟲害防控要求。

作物病蟲測報技術:

結合全球氣候變化和耕作制度變化;

研究作物主要病蟲害預測預報技術;

研究新型田間病蟲害監測實時系統;

提高病蟲害預測預報的準確性;

為準確進行病蟲害防控提供技術支撐。

合理利用作物抗病蟲品種:

引進和創制新的抗病蟲資源;

挖掘新的抗病蟲基因和分子標記;

生產品種抗病基因分析和后備品種的抗病性鑒定;

為抗病蟲育種提供新的抗病蟲基因資源;

為生產上利用抗性品種的合理布局提供科學依據。

研發新藥劑、施藥新技術:

提高篩選新的高效低殘留農藥新品種;

開發新的生物農藥新品種;

研發新的高效的施藥技術和器械;

提高農藥的施用效率等多種可以降低農藥使用量的技術措施;

減少作物病蟲害防控中的農藥使用量;

提高防治效率。

集成配套技術,提高防治效果:

集成各種減肥減藥防控病蟲害的綜合配套技術;

形成適用于我國作物主要病蟲害綜合防控新技術;

減少化肥和農藥的使用量;

高效防控作物病蟲害的技術規范。

1.綠色防控由理念成為行動。

2015年農業部印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農藥使用量零增長行動方案》

2016年科技部、農業部成立的國家十三五計劃農業項目——“化學肥料和農藥減施增效綜合技術研發”專項,為推動化肥農藥零增長“對癥下藥”。

2.綠色防控的制度保障進一步加強

《農作物病蟲害防控條例》2020年3月17日國務院第86次常務會議通過;條例出臺是糧食安全的重要保障,也是科學防控的必由之路。

《一類農作物病蟲害名錄》2020年9月25日由農業農村部發布,實現了農作物病蟲危害實施分類管理,有利于明確中央和地方事權,有利于聚焦防控重點,有利于落實屬地責任,有利于保障國家糧食安全和農業生產安全。

《中華人民共和國生物安全法》2020年10月17日已由中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過。

3.綠色產品和技術效益顯著

研發了一批綠色防控新技術產品,集成了一批綠色防控技術模式,激發了綠色防控技術產品的創新發展。比如,抗病品種、高效低毒農藥、誘抗劑、生防制劑、高效施藥器械、物理防治、自動化預測預報。

抗病品種利用發展迅速,是病害防控最經濟有效的措施。

抗病資源日益豐富:多抗品種、廣譜抗病品種、持久抗病品種、成株期抗性品種等。

育種技術顯著提升:分子設計育種、基因聚合、基因編輯等。

抗病品種合理布局:

利用時間上的輪回和空間上的合理分配,抑制病原菌小種的定向選擇。

研制出大批高效、低毒、低殘留的新型農藥,市場潛力巨大。

活性高、單位面積用藥少、選擇性高、無毒害、對于環境造成的危害小以及降解后無毒性等。

生物農藥:植物(除蟲菊脂、皂角以及苦皮藤等)、動物(如多氧霉素殺菌劑等先導性化合物)、微生物(如春雷霉素、阿維菌素等)。

高效低風險小分子農藥:毒氟磷、環氧蟲啶、環吡氟草酮等。

免疫誘抗劑:阿泰靈、唯大力、氨基寡糖素等。

新型施藥器械大面積推廣應用。

實現精準施藥,是農藥減量、農業綠色發展的關鍵。

植保無人機保有量和作業面積逐年增加,保有量從2014年的695架增至2018年的3.15萬架,作業面積從2014年的426萬畝次增至2018年的2.67億畝次。

高桿噴霧全面普及。

自動化監測預警技術日益成熟和完善。綠色防控應用基地示范成效顯著

建立600個綠色防控與統防統治示范基地,150個縣開展果菜茶全程綠色防控試點,建立綠色防控技術集成示范區210個,創建各類綠色防控應用示范基地11360個,核心示范面積5000多萬畝。推動農作物病蟲害綠色防控應用面積從2015年的4.6億畝增加到8.4億畝,增長82.6%。

綠色防控更加規范,防控覆蓋率逐年上升。

全國農藥使用量連續5年呈下降趨勢,“十三五”期間年均農藥使用量27.03萬噸、比“十二五”期間減少9.8%,2020年農藥使用量24.82萬噸、比2015年減少16.8%;

主要農作物病蟲害綠色防控覆蓋率達到41.5%、比2015年提高18.5個百分點;

主要農作物病蟲害統防統治覆蓋率達到41.9%、比2015年提高8.9個百分點。

農藥品種結構不斷優化,全國登記的低毒微毒農藥占比約達85%,高活性和環保型新品種市場份額占比逐年增大。

在有效防控農作物病蟲危害、保障糧食“十九連豐”的同時,實現了農藥減量預期目標,有力促進了農業綠色發展。

4. 綠色防控的基礎研究取得重大突破

康樂院士團隊發現了一種蝗蟲群聚信息素分子,成功揭示了蝗蟲聚群成災的奧秘。使綠色可持續防控成為可能。為蝗蟲種群動態的監測及防控提供了理論支撐。

害蟲遷飛監測預警技術瓶頸獲突破。

南京農大胡高教授通過對昆蟲垂直雷達10年數據的分析,揭示了昆蟲遷飛的宏偉場景,展示了昆蟲垂直監測雷達的應用前景。突破了利用垂直雷達監測昆蟲動態在數據分析方面的技術瓶頸,對我國昆蟲雷達技術的發展具有顯著推動作用。

抗病基因的克隆及抗性機理的深入解析,為在保證品質、產量的同時大幅度提高作物抗病性奠定了基礎。

何祖華團隊揭示了通過表觀控制存在拮抗作用的NB-LRR基因來平衡抗病和產量的機制,利用Pigm locus育出了抗稻瘟病并且高產的Longliangyou3189。

陳學偉團隊發現的水稻天然變異位點——編碼C2H2類轉錄因子的基因Bsr-d1的啟動子,培育出具有廣譜抗病能力的品種。

揭示植物與病原菌互作的“誘餌模式”,為開發誘導植物廣譜抗病性的生物農藥和作物抗病育種提供了科學依據。

王源超教授團隊發現了大豆疫霉菌致病新機制,提出了作物疫霉菌“誘餌模式”致病機制模型,從分子水平揭示了作物疫病成災機制。

植物抗病小體的發現,將為設計廣譜、持久的新型抗病蛋白,發展綠色農業奠定核心理論基礎。

周儉民團隊與柴繼杰團隊共同解析了抗病蛋白高分辨度結構;

揭示了抗病小體工作機制,填補了人們25年來對抗病蛋白認知的巨大空白,為研究其它抗病蛋白提供了范本。

草地貪夜蛾防控取得重要進展

基于對草地貪夜蛾生物學習性和發生規律的認識,借鑒中國棉鈴蟲等重大農業害蟲防控的經驗教訓,提出了中國草地貪夜蛾防控工作"兩步走"策略;

實施以化學防治、物理防治、生物防治和農業防治為主的綜合防治技術體系,草地貪夜蛾為害得到有效管控,實現“有蟲無災”;

提出了基于先進的種群遷飛監測預測、成蟲遷移阻截和幼蟲高效控制關鍵技術的遠期草地貪夜蛾綠色可持續控制技術體系。

明確了有性生殖是條銹菌毒性變異的主要途徑,揭開了我國條銹菌易變區的神秘面紗!

條銹菌轉主寄主小檗種類豐富;自然下條銹菌存在有性生殖, 有性生殖是條銹菌致病性變異的主要途徑;越夏區轉主寄主小檗的廣泛分布與有性生殖的發生是我國條銹病異變區形成的根本原因。

利用基因編輯技術實現抗病性改良-感病基因。

在明確了小麥感病激酶基因(TaRIPK1)調控機理的基礎上,創制出兼抗小麥條銹病和葉銹病的廣譜抗病材料。

二、我國農作物病蟲綠色防控面臨的問題

1. 由于氣候的變化和栽培方式的改變,近年來全球農作物病蟲害呈多發、頻發、重發的態勢。

全球小麥銹病危害加重,Ug99的出現引起全球的高度關注;

條銹菌對高溫的適應性導致美國東部小麥條銹病近年來頻繁流行;

據統計,我國2013年農作物病蟲草鼠發生面積73億畝次,比2003年增加12.8億畝次,10年增長了21%;

由于秸稈還田等因素,我國小麥赤霉病呈現由南向北、由東向西擴展的趨勢,小麥赤霉病引發的食品安全問題引起社會高度關注;

棉鈴蟲、稻飛虱、粘蟲等呈加重發生;

秋粘蟲(草地貪夜蛾)在全球的傳播,已引發南美、非洲、亞洲等發展中國家的恐慌。

隨著氣候變暖,我國隴中、海東、寧南小麥春改冬,秋季菌源基地范圍擴大,由過去300萬畝擴大至500萬畝

2. 外來生物入侵風險加重

全球氣候變化、國際農產品貿易增長和人員往來頻繁, 外來生物入侵的風險加重;

草地貪夜蛾2019年入侵后,迅速擴繁到26 個省市區,發生面積1600 多萬畝,嚴重威脅我國玉米生產安全;

2020年沙漠蝗在肯尼亞、索馬里等東非國家和印度、巴基斯坦等西南亞國家跨區域大范圍遷飛,給我國防控和檢疫工作帶來巨大壓力。

3. 作物病蟲防控“重治輕防”,相對投入不足

“重治輕防”,不見病蟲不施藥;大量依靠農藥且使用不合理;生產并使用了近全世界一半的農藥,單位耕地面積使用量是世界平均水平的5倍。

全國農業科技投入總量不斷增加,但農業科技投入強度低,基本維持在0.2%,遠低于美國的1%;“十三五”科技計劃缺乏對植物保護領域專項支持;地方政府對專業化服務(統防統控)幫扶力度不夠。

4. 缺乏綠色防控關鍵技術與產品

預測預報:基于物聯網、大數據和人工智能的病蟲害監測預警將成為發展方向。在預測模型的研發方面尚存在諸多問題:如經費投入少、研究人員缺乏、預測模型實用性差等。大多數病蟲害的監測預警仍然采用“眼觀手查”方式,缺乏自動化預測預警。

生防制劑:防效與化學藥劑相比仍然有差距,見效慢。受氣候等條件影響大,效果不穩定。

應用面積不大,且主要靠政府項目經費投入。

5. 品種抗病性利用不合理-抗病基因及其應用

作物抗病品種比例偏低,部分病害抗源種質稀缺。小麥抗赤霉病、紋枯病、全蝕病等腐生病害沒有高抗抗源,中抗材料稀少,水稻細條病主效抗病基因尚未發現,玉米穗粒腐病、粗縮病抗源稀缺。

品種綜合抗病性差。在十年間鑒定的3503小麥材料中,對條銹病和白粉同時抗病材料只有192份,對3種病害同時表現中度抗病的不到5份。

品種抗性與農藝性狀協同性差。如小麥抗條銹基因Yr5、Yr15和Yr61等,多來自于農家種、國外種質,以及遠緣雜交的衍生后代,綜合農藝性狀較差,難以作為親本直接用于小麥品種改良,因此在育種中好用并發揮重要作用的抗源極少。而具有優異農藝性狀的材料抗病性不佳,只能達到中感到中抗水平。

單一抗源過度應用。大面積單一的推廣垂直抗病性品種,導致了病原菌生理小種的“定向選擇”,致使新的優勢小種不斷產生,新一輪生產品種抗病性 “喪失”,引起病害大流行。

6. 植保科技研發與實際應用不密切

植物保護科學研究主要涉及基礎和技術研究及應用,在目前的考核機制、利益等的驅動下,幾乎所有的人員都在開展分子相關研究、撰寫SCI論文,在解決國家重大需求及卡脖子技術方面明顯弱化-問題和需求導向不明確。

我國在有害生物基礎生物學、植物免疫調控、植物與有害生物互作、農藥研究與產品研發等方面取得了一定的成績,但相關工作碎片化、不深入、原創的綠色防控技術不多,缺乏核心技術和產品。

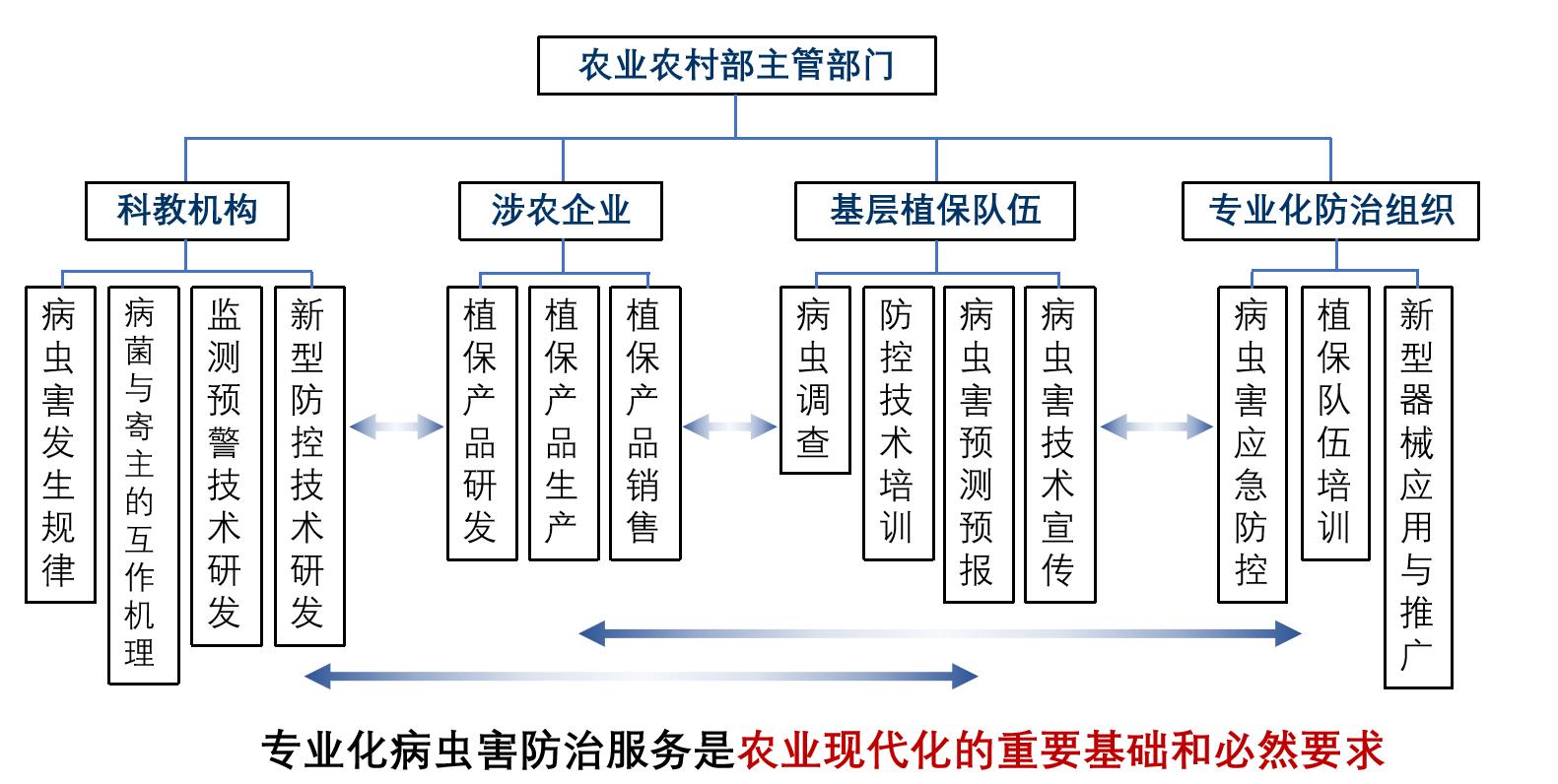

全國植物保護科研院所應該根據國家需要分層次和領域開展工作:大學及中國農科院應該重點開展應用基礎及關鍵卡脖子問題研究,各省市農科院應重點開展技術的優化集成與示范,全國農技中心及各級植保站和職業技術學院應該進行技術的熟化與推廣。

7. 基層植保隊伍與工作條件尚待完善

缺乏資金投入:省級經費有保障,市級經費基本有保障,縣(鄉鎮)級經費得不到保障;

人員數量少且結構不合理:全國縣級植保推廣部門人員普遍存在“三少”現象,即專業技術人員少、年輕的少、高學歷的少;基層事業單位多年來沒有專業植保專業的人員補充;

植保人員工作條件差:從事大田病蟲調查、病蟲測報等沒有交通工具,嚴重影響病蟲害及調查數據的準確性、時效性。

管理體制不順:農技推廣、農藥檢定、植物檢疫條塊分隔,難以統籌協調;植保工作相對被削弱。

8. 作物病蟲綠色防控缺乏整體綜合方案

我國農作物常見病蟲害有1700多種,每一種作物都有幾種甚至十多種有害生物為害,而我們的研究及防控技術基本都是以單個病蟲為目標進行的,給種植業者提供系統的整體解決方案和辦法很少。

植物保護、作物遺傳育種、土壤肥料、栽培等學科相互割裂,缺乏從農業生產及系統生態角度進行交叉融合,在多學科層面上提出作物病蟲害綠色整體綜合防控方案。

三、我國農作物病蟲綠色防控發展對策

智慧植保是新時代保障我國糧食安全與生物安全的新的要求,智慧植保是生態文明與農業綠色發展的必然趨勢。

《病蟲條例》及《病蟲害名錄》的發布為智慧植保提供了政策保障,現代生物科技及智能化、大數據的發展為智慧植保提供了技術支撐。

1.落實條例精神,貫徹綠色發展新理念

政府、農民農戶、企業、科教工作者共同貫徹綠色發展新理念;

加強“公共植保、綠色植保、科學植保”宣傳引導、責任履行和社會監督,達到普遍關注、充分了解、準確遵守和共同維護;

加大綠色植保投入:財政支持、人才培養與引進、科技投入;

落實條例精神,建立適應農村變革的植保新體系。

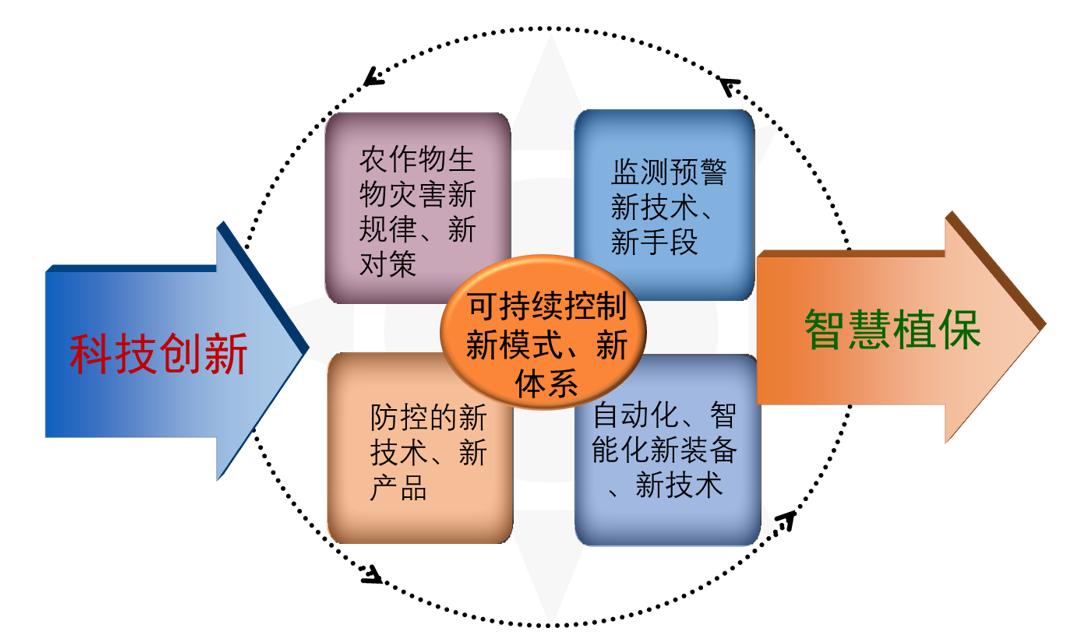

2.加速推進農作物病蟲害綠色防控科技創新

加速推進農作物病蟲害綠色防控科技創新,不斷完善“公共植保、綠色植保、科學植保,智慧植保”的中國特色農業病蟲害防控新理論。

研究農業生產新形勢的農作物生物災害新規律、新對策。全球氣候變暖、耕作制度變革、跨區農作物機械化作業、國際農產品貿易量增加等新的農業生產形勢和多種要素,必然會影響中國主要農作物生物災害發生規律,應加強植物保護新理論、新規律的研究,滿足新形勢下農作物生物災害防控的需要。

研發農作物有害生物監測預警新技術、新手段。面對新形勢下的農作物有害生物防控,要不斷深化遙感、地理信息系統和全球定位技術、分子定量技術、計算機網絡信息交換技術,結合大數據、云計算等手段,采用空間分析、人工智能和模擬模型等手段和方法共同進行農作物有害生物的預測預報。進一步提高病害精準預測水平。

研發農作物有害生物防控的新技術、新產品,培育抗逆新品種。為保障農產品質量安全,減少傳統化學農藥的殘留,研發綠色化學農藥、新型生物源農藥、新型害蟲誘殺光源應用技術、害蟲化學通訊調控物質利用技術和害蟲輻照不育技術等新技術、新產品,將為農作物生物災害綠色治理提供技術和產品保障。

研發滿足自動化、智能化要求的植保新裝備、新技術。隨著我國勞動力人口結構性變化,需要研發適合中國國情的專業化大中型現代植保機械、精準對靶施藥的人工智能裝置、基于歷史數據挖掘和智能化遠程控制的植物保護作業系統等,從而達到病蟲害準確監測、精準對靶施藥等植保工作智能化的目標,解決目前局部發病全田用藥的難題。

研究農作物病蟲害綠色可持續控制新模式、新體系。“十四五”期間,我國農業結構性調整和土地流轉規模將進一步擴大,不同的農作物生產區都需要有效的區域性農作物病蟲害綠色可持續控制模式,優化防控重大農作物病蟲害的治理技術,豐富綠色防控手段,建立區域性監測預警與綠色治理體系,將有效保障控害豐產,促進農業興旺,推進鄉村振興。

3. 加強品種抗病性及其合理利用

比如通過生物技術等手段累加多個基因,快速實現小麥廣譜抗病性,創新抗病資源創制。

宏觀方面,從病菌群體結構、品種抗病基因入手,構建不同麥區的生物屏障。通過表型鑒定及分子檢測,明確不同麥區小麥主栽品種及后備品種所攜帶的抗病基因,為抗病基因合理布局提供依據

4. 結合農業措施防治病害

5. 育種、植保、栽培、推廣等部門協同攻關

植保專家與育種家協作,系統開展育種親本材料的創制和持續改良的前育種工作,創造攜帶一系列已知抗病基因或基因組合的核心親本材料

6. 加速提升植保社會化服務

頂層設計,通過政策、項目導向開展有組織性和針對性的科技創新。

強化植物免疫、有害生物監測預警、生態調控、綠色農藥研發等前沿重大基礎科學問題研究。

積極推進智慧植保,構建基于植物免疫誘抗、傳感器、系統學和生態學理念的綠色綜合防控技術新體系。

提高植物保護工作的精準性、時效性和科學性。

構建作物重大病蟲綠色防控技術體系,保障生物安全、糧食安全、食品安全、生態安全。

2023智慧農業大會現場