从肥料的前世今生聊起,聊聊特肥营销定位4步法

德國化學家弗里德里希·維勒(Friedrich W?hler)在1828年首次通過人工合成的方法合成了尿素。本來他打算合成氰酸銨,卻得到了碳酰胺(即尿素)。

尿素的合成揭開了人工合成有機物的序幕”

然后,1840年德國人尤斯圖斯·馮·李比希(Justus von Liebig)才首次發現植物所需的化學養分,實現了廉價的成本來合成肥料,成為化學肥料的開端,農業產量因此大增,從此人類饑荒問題開始大幅減少。

化肥開始進入中國的時間是在1905年至1910年,當時西方人開始向中國人贈送名為肥粉的化學肥料,并逐漸在福建與廣東兩省進行銷售,直到20世紀50年代至70年代末,中國開始大規模推廣化肥使用。這個時期,一些國企建立了龐大的化肥生產體系。

為了滿足快速增長的人口數量,國家還通過政策扶持和技術支持,鼓勵農民使用化肥。然而短短幾十年的時間,隨著糧食問題的逐漸解決。化肥對土壤的影響逐漸顯現,國家意識到我們的后代將為當時正確的選擇,承擔嚴重后果。

所以就開始讓有機肥重新登上歷史舞臺,支持有機肥發展,同時增加能有效提高肥料利用率的特肥。大概在2013年特肥逐漸進入市場,而且在短短的10年內快速發展。

我們不否認特肥的出現有效提高了化肥的利用率,但是隨之而來的是特肥市場的混亂。從藍海市場的暴力產品,到百花齊放,直到現在的魚龍混雜。過高的剩余價值讓有些廠家甚至平臺商過度營銷,導致的結果是農民分不清什么才是好特肥,所有人都在說自己的肥料配方有多牛,和哪個哪個大學合作,取得了什么什么專利技術。這時候特肥營銷進入了一個低谷,所有人都在思考特肥的未來在哪里。

然而禍不單行,在這個重要的歷史節點,國家對大肥的生產企業開始了限產,因為多年開放式經營帶來的產能過剩帶來了諸多問題。

比如,產量大于需求,中國每年生產的化肥達到7129萬噸,而市場的需求只有5000萬噸,作物真正能吸收的只有區區1000萬噸。

嚴重的產能過剩導致化肥價格的波動,再結合化肥對土壤的影響。大肥企業突然利潤下降了,怎么辦?大肥企業就將各種生物刺激素加入到肥料中,2023年以各種生物刺激素為核心的化肥井噴式的出現在市場,出現了功能型大肥。

這是什么概念,大肥已經開始逐漸蠶食特肥市場,使本就混亂的特肥市場雪上加霜。越來越多的特肥企業尋求新的突破點,在生死的邊緣徘徊。進一步迷霧重重,退一步萬丈深淵。

肥料的歷史走到今天,是自然進化的結果。在我看來特肥的方向在聚焦,真正的發力點在大田。經作是過程,大田是結果。而特肥之所以特,一定是他解決了特殊的問題,這個問題是作物的,更是人的問題。因為植物不知道自己應該長成什么樣子,只有人知道、所以精準定位用戶的認知,并在他們的認知中尋找突破口才是現在的階段最正確的抉擇。

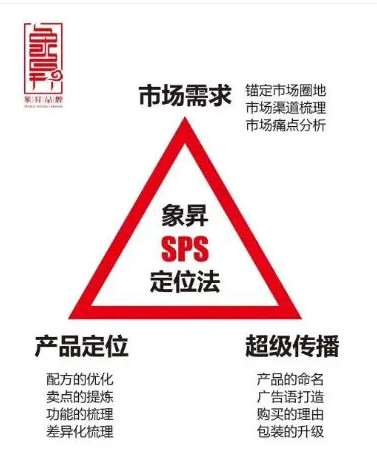

特肥營銷可以總結出4點內容,即細分賽道、聚焦問題、同化認知、轉化買點。

1.細分賽道‘’

作為中小型企業,經過多年的實戰,企業還是沒有升級轉型,年產值還是沒有增加,問題究竟出在哪里?

今天可以看到很多營銷內容都是在教育中小型企業——品牌建設的必要性。

品牌固然重要,但各大講師講述的內容仿佛是在說:有了品牌,企業就能迅速升級,規模擴張也是伸手可得的,有了品牌,企業的銷售額也不是穩步增長了,而是激增突破。聽起來,品牌就是企業起死回生的靈丹妙藥,果真嗎?

先把品牌放一放吧,小企業把全部精力、財力折騰到品牌里能有啥用啊?你的年產值都不夠推廣的,那能做起來嗎?說到底,逼著你去做品牌的人,就是把你當韭菜噶。

其實解決方法也不難。入市前,先要做好產品定位,產品定位的第一步就是做好細分賽道,即是賽道精細化。

你現在最需要的是,基于現有的企業規模與運營方式上尋找新賽道,新賽道可以讓你一定程度上減少對手。

想清楚你的產品是圍繞“什么樣的人群,以什么樣的方式,在什么樣的場景,解決了什么樣的問題”而打造的。現在看著這個模型,再套用在你的產品上,想想這四個“什么樣的”中,有哪一樣是你的產品所具有代表性的?如果沒有,怎么才能讓他具有與眾不同的競爭力?

你的賽道劃分的越窄越清楚,你的產品就越具有特征性,能讓人一下子就記住。如果窄到不能再窄,那么恭喜你,你創造出了一個新品類,你會走的更遠。

比如最早的手機,作為通訊工具誕生,它和BB機屬于競品,但是本質上是完全不同的兩個賽道,后續伴隨著手機突破性的能力與發展,讓這個后來者全面超越了BB機這個對手,BB機最終被手機完全替代,沉寂在史料中。

對于特肥,我想說下我的理解,下一個高能量的爆品出現,一定還是從有機肥這個賽道來。有機肥經國家最新三農政策推動,有望逆勢擴張,與化肥并分江山。如果你選擇這一大宗里進行深耕,細分賽道,會是出圈的最好選擇。

2.聚焦問題‘’

傳統的市場理論一直強調我們要關注競爭對手,去做明顯的差異化產品用來區隔競品。

說到做差異化,它不是“你自己覺得自己有哪些不同”,而是要做“消費者眼中你到底是誰,有著哪些不同”,這才是真正的差異化。

不要只停留在市場與競爭對手上看待這個問題,聚焦問題真正要聚焦的問題是用戶需求。

以往營銷經常講解決用戶需求,解決用戶需求。但一款爆品通常不是解決了用戶需求,而是為用戶創造了需求。

因為你單獨一款產品,并不能總是迎合好客戶善變的需求。根本在于人的貪欲是無止境的,無法被真正滿足。

所以需求既然解決不了需求,就要以“創造”的視角來看待客戶的“問題”。

試想一下,在沒有手機之前,誰也不會想到手機的誕生,當手機流入市場后,是不是完全取代了BB機?

因此,做產品最重要的就是創造新需求,給自己劃定新品類。哪怕你的產品不是新產品,但是也要有新內涵,這樣你的產品才能被客戶真正認識到你的產品與眾不同。

3.同化認知‘’

有人總說好產品一定會自己說話,有了好產品,從此你人生就等于開了掛。

這很讓人無語啊,在產品過剩、信息大爆炸的時代,好產品已經被重新定義了,不是你做的產品質量越好,你賣的就越好。

你認為你的產品問心無愧,質量超群,試問一下子,誰家產品能說自己產品不好?你又拿什么來證明你的產品力壓群雄?

農資產品不是快消品,用戶不可能一秒鐘就能知道這個東西的好與壞,因為農資產品的時效性不能馬上給出購買的理由,所以更多的時候,很多農民在買產品的時候都是在觀望,他們要買的不是一個好產品的事實,而是對一個好產品的認知。

產品大賣的本質是:產品不在于好,而在于符合用戶需求!你需要和客戶達到一種同頻的關系。客戶了解你,你的產品能讓他第一時間有問題就想到來找你,這才是你給了客戶一個充足又必要的購買理由。

農戶不是科學家,聽不懂你的科研報告,農戶也不是傻子,你隨便搞一個專利,他們就要買單,你要把復雜的東西翻譯成人話,站在農戶固有認知中來建立它,這樣才能達到認知同頻。

4.轉化買點"

你產品好,這是賣點,你要轉化成買點才能讓老百姓得到購買理由。

你的買點要說人話,說老百姓能聽得懂的話,他才能夠對你的產品產生興趣,從而帶來你的銷售。

買點轉化一定要圍繞你的產品核心價值去展開。

第一步你要研究明白你的配方。當你的配方研究明白后,你就有了賣點、在此基礎上,把賣點梳理出最重要最有價值的部分,再把你的賣點翻譯成講人話的買點,讓老百姓明白我為什么有求于你的產品。

當他想到一個問題需要被解決的時候,你能不能成為解決問題的第一選擇,這才是我們營銷的關鍵。

肥料產品不好賣,一直在終端營銷方法上下功夫,不一定能解決問題。沒有好買點,沒有率先定位,強行促營銷就是徒勞!

到了第二步,你要把你的客戶進行一定的分類,買點轉化就要有明確的人群區分。

對經銷商講買點,你要從銷售模式、可觀利潤、農技支持等等角度出發,讓經銷商感覺到賣你的產品可以很輕松的賺錢,能躺賺最好。

經銷商的本質是商人,要的是利潤,所以跟經銷商說話,一定要站在他的角度上想他的問題。如果直接賣給種植大戶,你要講的買點是投入產出比,產品能夠解決農民種植過程中哪一環節、哪一作物的哪種問題,無限聚焦到具體問題。肥料的本質是功能性,產品為解決問題而生,你能解決問題的重要性決定了產品的價值,價值決定價格。到了這步你如果也有了自己的品牌,你的產品還會獲得附加值,這樣產品賺的就不是差價,就有了客戶源源不斷的產品活力。

今天,很多肥料廠家總是自認為說辭專業才是好的,不停的闡述自己的優點,結果啊,就是一場自嗨的鬧劇。

市場不缺產品,更不缺好產品,所以肥料產品的入場方式就決定了你的全部未來。對于特別的定位設計,就是要給客戶一個購買你產品的理由,你的產品被需求,市場才能風生水起,所向披靡。

希望現在的你一定要醒悟,想要做好產品,你一定要先從定位抓起!