种植结构调整,农资产品迎来新挑战

2022年開始,東北地區就在著手搞一件大事:在不影響種植現狀的基礎上實行水改旱、稻轉豆,調整地區種植結構。這是大勢所趨,也是必然發展。

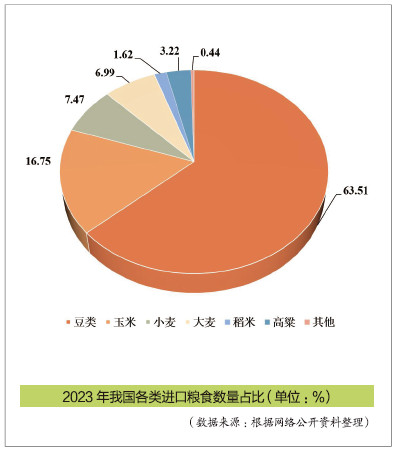

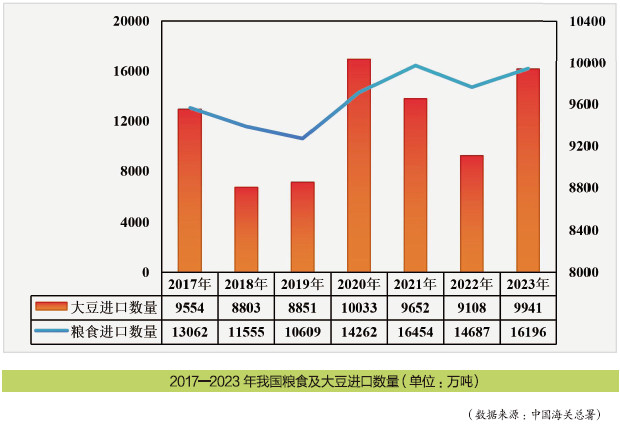

目前我國生產的三大主糧已經完全可以滿足國內的市場需求,但是每年1.2億噸的大豆需求卻缺口頗大。2023年我國進口糧食為16196萬噸,進口大豆為9940.9萬噸,進口額4198.9億元,同比增加11.4%和4.8%。如何擺脫這一現狀?國家給出了答案。

端穩手中飯碗,大豆功不可沒

細細盤點歷年數據不難發現,我國進口糧食主要以飼料用糧為主,如大豆、玉米、大麥、高粱等,“一斤肉五斤糧”就是最直接的體現。隨著人們生活條件的不斷提高,肉、蛋、奶、食用油等產品的需求都在加大。作為飼料用糧作物的大頭,大豆20%左右加工為豆油供我們日常食用,80%左右加工成豆粕作為動物飼料的主要成分,所以需求量也在不斷上漲。供應充足與否,很大程度影響著我國糧食安全和經濟社會發展。

持續擴種大豆,不但可以提高我國油料的供應量和自給率,而且可以增強土地肥力、改善土壤結構,更有利于未來我國糧食綜合生產能力的上升、品質的提高,尤其是可以促進我國農業的高質量綠色發展。

過去為了提高作物的產量,施用大量的化肥造成土壤肥力不斷降低,土壤中的養分也逐漸減少,種植大豆可以改善目前的土壤條件,也可以培肥地力,同時還能減少化肥等的施用量,達到節能增效的目的。

目前我國飼料用糧對外依存度依然較高,所需總量仍然規模巨大,所以穩住主糧供應基本盤,確保糧食安全,增加飼料用糧種植面積,減少進口依賴,守穩大豆和油料安全底線,是我國當前乃至以后一段時期“三農”工作的重要任務。

政策加碼,結構穩步調整

不僅是2023年,實際上多年以來進口糧食種類中最多的一直是大豆。

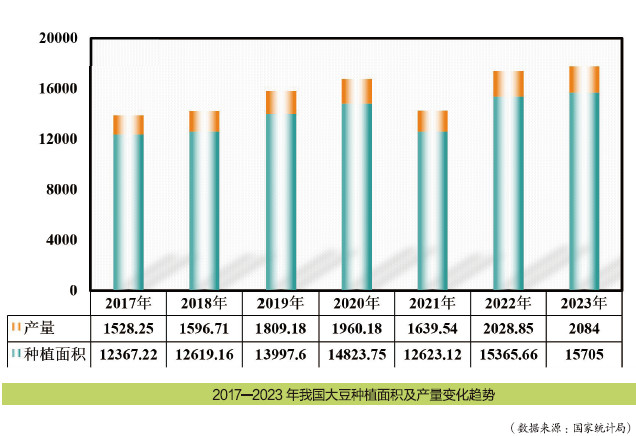

從2017年算起,到2023年,我國進口大豆最多的一年是2020年的10033萬噸,2017至2019年呈下降態勢,2021至2022年也在減少,但是2023年進口量又有所增加,接近1萬噸。從我國大豆產量數據來看,我國大豆種植面積2022年、2023年上升至1.5億畝,產量分別為2028.85萬噸、2084萬噸,2022年之前未突破過2000萬噸。與其他各類糧食單產比較,我國大豆單產仍處于劣勢,所以更需要實施單產提升工程。

2022年中央“一號文件”“全力抓好糧食生產和重要農產品供給”中第二條提出,大力實施大豆和油料產能提升工程。加大耕地輪作補貼和產油大縣獎勵力度,集中支持適宜區域、重點品種、經營服務主體,在黃淮海、西北、西南地區推廣玉米大豆帶狀復合種植,在東北地區開展糧豆輪作,在黑龍江省部分地下水超采區、寒地井灌稻區推進水改旱、稻改豆試點,在長江流域開發冬閑田擴種油菜,并做好穩定玉米、大豆生產者補貼和稻谷補貼政策工作。

2023年中央“一號文件”“抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供”中第二條提出,加力擴種大豆油料,深入推進大豆和油料產能提升工程。扎實推進大豆玉米帶狀復合種植,支持東北、黃淮海地區開展糧豆輪作,穩步開發利用鹽堿地種植大豆。完善玉米大豆生產者補貼,實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點。統籌油菜綜合性扶持措施,推行稻油輪作,大力開發利用冬閑田種植油菜。深入實施飼用豆粕減量替代行動。

連續兩年,中央“一號文件”指示在西北、黃淮海、西南和長江流域等適宜地區推廣大豆玉米帶狀復合種植,這不僅改變了我國部分地區較為單一的作物種植結構,增加了農作物種植的多樣性,并且對于利用大豆恢復土壤肥力,改善作物生長環境也起到了良好作用。

隨著2024年中央“一號文件”的發布,各方密切關注。中央農辦負責人對2024年中央“一號文件”進行了詳細解讀,表示 “確保國家糧食安全,關鍵是調動農民種糧和地方抓糧積極性。要適當提高小麥最低收購價,繼續實施耕地地力保護補貼、玉米大豆生產者補貼和稻谷補貼,擴大完全成本保險和種植收入保險政策實施范圍,實現三大主糧全國覆蓋,大豆有序擴面,讓農民種糧有錢掙。”進一步穩固了我國擴種大豆,種植結構調整的步伐。

區域轉型,農資行業變還是不變

黑龍江省耕地面積大,地域跨度大,從第一積溫帶到第五、第六積溫帶不同區域有著不同的農業生產特點;在種植結構方面,主要以大豆、玉米、水稻三大作物為主。

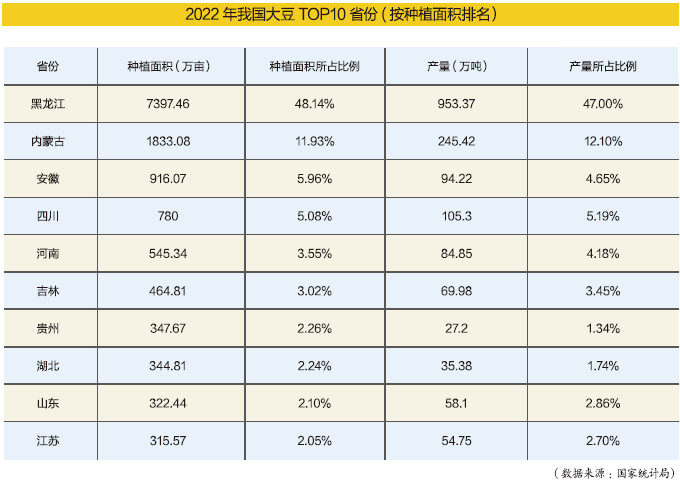

筆者走訪黑龍江市場了解到,黑龍江省作為我國最大的大豆產區,大豆種植面積常年占全國的40%以上。自2022年開始,當地持續擴大大豆種植面積,以及實施玉米與大豆、水稻與大豆的輪作等。在政策的布局下,以及黑龍江省由于氣候變化造成的積溫增加,更加適宜大豆生長,可以說是為種植結構調整做足了準備。

通過與當地的經銷商交流,筆者了解到,黑龍江地區使用大肥比較多,農藥方面用得比較多的就是除草劑,除草是剛需,大約占市場的70%左右;由于當地氣候條件,能過冬的蟲卵比較少,所以蟲害發生得比較輕,殺蟲劑一年一兩次就夠用;除此之外是農作物的提質增產,一方面在于企業做宣傳,一方面在于種植戶對這方面的認同,使用提質增產的產品之后產量可以提高8%—12%,好一點的可以達到15%—20%。

隨著黑龍江地區種植結構發生調整,農資經銷商也迎合市場需求轉變發展策略。業內人士表示,種植結構的調整對于經銷商肯定是有一定影響的,整體來講就是有利有弊,既有挑戰也有機遇,應該從兩個角度看問題。

凱瑞威企業負責人表示,這對于自身企業來講屬于一個變革的機會。種植結構調整和水改旱的前提依然是守住三大作物,所以在水改旱的時候抓住水改旱的用戶,在老水田戶不做旱田的情況下做好水田的指導服務工作,把產品從種子到化肥到農藥,包括植保這些配套服務做上去之后,銷售額上升很明顯。華夏統聯企業負責人也表示,就2023年來說,黑龍江地區種植結構發生了變化,農場統購的力度也在加大。以前只是種子和大肥加一部分農藥,現在由于旱田面積在不斷增加,演變成了從肥到藥“全統”。水田已經下降到3000萬畝,比2017、2018年下降一半。大豆等種植作物增多,面積改變特別大,未來幾年這種趨勢還會加強,所以要緊跟行業發展。

也有經銷商表示要堅守在水田。水改旱主要是因為種植大豆補貼多,但是這種情況可能還會回轉,黑龍江種植水稻還是有優勢的,水稻直播田的面積確實也在逐漸增加。未來可以更細化一點,在水稻直播田這一板塊上提升市場占有率。

總的來講,種植結構調整,大豆面積擴大增種,農資供需也會隨之發生變化。

對農資經銷商來說,無論是挑戰還是機遇,都是一場硬仗。