肥料行业竞争加剧,不发展才是最大的不安全

今年前5個月,市場平靜中又透露出一絲不平靜。

極端天氣頻仍,原料價格波動,對經銷商的備貨心理產生干擾;農作物價格下行,對種植者的投入也產生了干擾;即便是生產企業,也維持原材料儲備的低庫存,維持基本生產即可。

所以,化肥市場就呈現這樣的現象—種植者不動,經銷商也不動,生產企業不得不動。

這樣的情況下,企業該如何走?

價格下滑,退潮期誰在裸泳?

5月,中國社會科學院農村發展研究所發布《2024年第一季度農業農村經濟形勢分析》(以下簡稱“分析”)。

分析從三個方面介紹化肥:第一,化肥國內產量和進口量雙增。2024年前兩個月,我國尿素和磷酸二銨的產量同比分別增長5.85%、20.55%,化肥進口量286.2萬噸,同比增長62.0%;

第二,截至3月13日,全國省、縣兩級化肥下擺到位率分別為82.3%、70.2%;第三,化肥價格與去年同期相比有所下降。1月1日、2月5日和3月11日的中國化肥批發價格綜合指數(CFCI)分別同比下跌9.20%、14.45%和12.79%。

化肥價格波動其實對于中型企業是最不友好的。小企業船小好掉頭,會根據市場的情況調整生產;大企業有產業鏈優勢,還能支撐;中型企業各種原料都要購買,不生產不行,生產了難受。

但是,無論規模大小,今年前5個月,企業都比較難受。

當然,肥料的剛需地位仍在,即便是購買時間后延,影響有限。

很多大企業都認為目前的盈利能力已經到了谷底,行業的洗牌將加速,市場集中度會增加,一些中小企業會在洗牌中讓出一部分市場份額,由大企業補上。事實是否如此,我們拭目以待。

行業秩序的重塑需要過程,但明顯的是,企業之間的成本之爭在加劇。

成本之爭,資源大戰一觸即發

能降成本,企業或者得益于規模效應,或者得益于工藝優化,或者得益于產業鏈優勢。

近幾年,企業對資源的爭奪有目共睹。

大型復合肥企業幾乎都擁有至少一個資源,或者氮,或者磷,來減輕生產上的負擔。這兩年,大型復合肥企業幾乎都完成了在磷礦上的布局。

湖北的企業自不必說,新洋豐、三寧、鄂中、祥云等企業天然就擁有磷礦優勢。

云圖控股擁有除尿素以外的氮肥產業鏈、完整的磷肥產業鏈,基本實現氮、磷主要原材料的自給自足;心連心的優勢是氮肥;史丹利在機構調研時介紹,其松滋和黎河兩個項目建成投產后,公司將形成磷酸一銨年產能100萬噸,基本上可實現磷酸一銨自給自足……

鉀肥方面,由于全球鉀肥資源分布高度集中、稀缺,眾多復合肥企業都只能選擇和鉀肥頭部企業們(像加鉀、俄鉀、白俄鉀、德鉀、以色列鉀、鹽湖股份、國投羅鉀、亞鉀國際等企業)保持良好的合作關系。

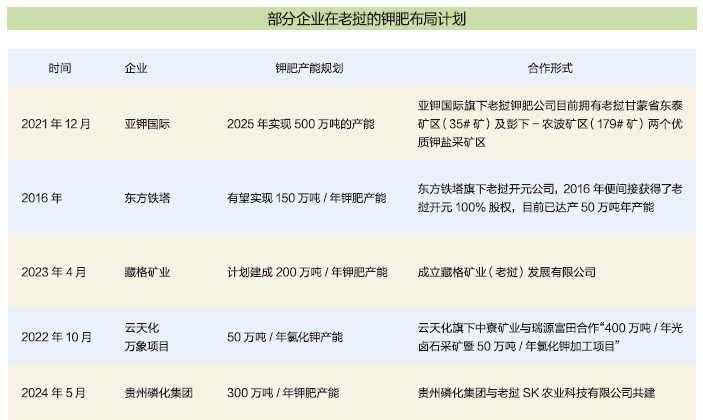

而資源的頭部企業已經開啟了出海模式,去老撾找資源。

目前,亞鉀國際旗下老撾鉀肥公司年產200萬噸鉀肥項目已經實現規模化量產,據說2025年將實現500萬噸的產能。

亞鉀國際的示范效果讓大家看到了曙光,去老撾尋鉀成了行業的盛事。

據了解,去年國內鉀肥巨頭鹽湖股份、國投羅鉀也曾到老撾找鉀。

今年5月20日,貴州磷化集團與老撾SK農業科技有限公司簽署《老撾萬象普悅鉀鹽項目合作協議》,攜手共建鉀肥基地。

未來,是否會有其他企業入局?筆者無法給出答案。但是,貴州磷化集團應該不是最后一個。

市場紛爭,蒼茫大地誰主沉浮?

資源能解決部分問題,或者說解決的是復合肥產品生產之前的問題,卻解決不了市場的問題。

增量,是懸在企業營銷人員頭上的利刃。

如何增量?現在主流的做法就是產品創新、渠道下沉、全程解決方案。

產品創新不得不為

在調研中,每每筆者拋出產品利潤如何的話題時,廠商都很無奈,普通產品不賺錢,賺錢產品不好推(廣)。

有企業負責人給筆者算賬:去年普通復合肥的毛利在10%左右,各種費用都算上,也就沒啥好賺的了。普通復合肥現在跟原來的尿素一樣,成了引流產品。

現在的產品創新其實并不簡單,前幾年的時候企業還可以根據工藝的改革去改善產品的品質和成本,目前部分企業已經實現了智能化生產,工藝的提升幾乎到了當下的盡頭,已經無法提升。可能需要的就是根據作物做針對性的產品配方,找到新材料添加到產品中,提質增效。

只有大企業或者專注某一領域的企業能下大力氣儲備一些技術,去做產品的迭代升級。

以新洋豐為例,其新型肥料的占比是在增加的。2018年,新洋豐新型肥料和普通肥料的銷量比例是1∶5,2023年達到了1∶2.5,新洋豐的目標是做到新型肥料和普通肥料的比例是1∶1。

由于新型肥料產品利潤相對高,可以解決經銷商愿意賣的問題,企業還是愿意在上面布局的。畢竟,大企業不但要有銷量還要有結構。所以,企業都會在產品上分中、高、低三檔產品,低檔產品做銷量,中檔產品做利潤,高檔產品做品牌。高檔產品即便是沒有銷量,也可以起到正面宣傳的作用。

渠道下沉刻不容緩

如何將產品盡量多地賣出去?

一定是深度分銷,或者說是渠道下沉。

目前不少特肥企業的渠道已經下沉到大零售商了,而大化肥企業還沒有。

大部分大化肥企業也在圍繞經銷商或者作物去推廣新型肥料,幫助經銷商搞定客戶。或者根據當地作物痛點去做實驗示范,或者分幾個業務員配合優秀經銷商做線上線下的推廣,或者給經銷商做技術服務。

基本上,一般業務人員對經銷商配合較好的,其新產品在當地的銷量就會提高。

史丹利為什么增量比較明顯?就是因為他們在做大戶,在一些市場上,其渠道已經下沉到了大戶。

據了解,某些企業在某些市場也開始下沉到了終端零售商。

也有企業負責人認為,渠道下沉可以,但是廠家做到大零售、大戶卻不一定行。因為,當下品牌的經營權依然是企業最大的誠意和制約,經銷商也能給企業做蓄水池,但是大零售或者大戶卻不會。

其實,每一個企業在市場上都有自己的做法,也都有自己的亮點。其他企業的經驗不一定能照搬,但是可以有啟示作用。

全程解決方案大戰在即

全程解決方案的潮流最早是由經銷商(作物服務商)引領的。

做得好的經銷商目前都在做全程解決方案,涵蓋了作物所需的種子、農藥、化肥、機械、技術等,有的經銷商做全程解決方案,有的經銷商甚至延伸到了某個作物的全產業鏈。

解決方案里可以囊括多個企業多個品牌的產品,也可以做自營品(行業叫貼牌),以保障作物品質和產量。對于經銷商而言,全程解決方案的利潤更加豐厚。

由此,引發了農資售賣的計量單位的改變,從賣一瓶藥,賣一袋肥,變成了賣一畝農資。

本來,做方案是經銷商的事。但是,隨著大田種植者體量的不斷增大,隨著企業產品線的不斷豐富,很多企業已經擁有了構成全程解決方案的所有產品,為企業做全程解決方案提供了先決條件。

5月初,國光股份接受特定對象調研時表示,國光股份從年初就積極推廣作物全程解決方案,集中在棉花、花生、玉米、水稻等大田作物(涵蓋山東、河南、河北、新疆等省區)。據國光股份透露,目前已經達成意向50萬畝,2024年計劃達到100萬—150萬畝規模。

據了解,豐云農服也在做作物的全程解決方案。“一作物一方案,一畝地一套餐”,涵蓋了作物全程的“營養+植保”方案。

如果上述企業的實踐證明全程解決方案確實能帶來增量和利潤,相信會有更多全產品線的企業加入。

行業洗牌期,不要心存僥幸,不要心生懈怠。

即便是目前找不到方向,也要苦練內功,堅持發展方向,不要搖擺。

有些方法不一定適用于每一個企業,但是一定要向前沖,畢竟對于企業而言不發展是最大的不安全。