黯淡的第一季度

截至4月28日,國內肥料、農藥板塊多家上市公司相繼披露了2022年年報和2023年一季度報,集中在春天交出了答卷。

從數據來看,跟往年相比,今年這份答卷可以說是“冰火兩重天”。

如果用一個關鍵詞來為2022年的化肥、農藥上市公司年報作結,“火”一定最為貼切,因為多數企業的業績數據都是驕人的。

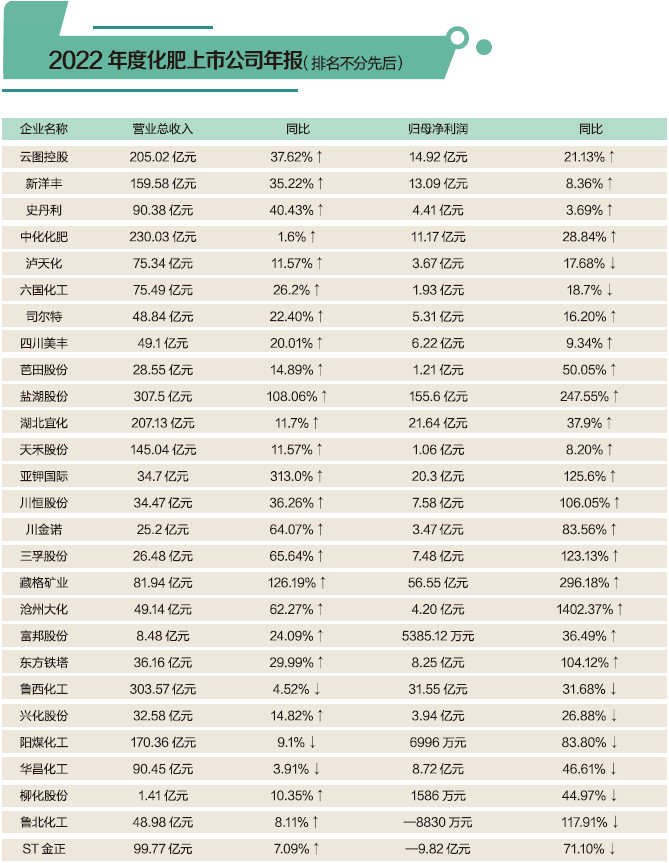

筆者對27家化肥上市公司和35家農藥上市公司2022年年報進行了集中梳理。27家化肥上市公司中,云圖控股、新洋豐、史丹利、中化化肥、司爾特、四川美豐、芭田股份、鹽湖股份、湖北宜化、天禾股份、亞鉀國際、川恒股份、川金諾、三孚股份、藏格礦業、滄州大化、富邦股份、東方鐵塔18家企業都實現了營業收入和凈利潤的同比雙增長。

從凈利收入來看,云圖控股、新洋豐、史丹利、中化化肥、瀘天化、司爾特、四川美豐、亞鉀國際、川恒股份、三孚股份、藏格礦業、東方鐵塔的吸金力都非常強勁。云圖控股凈賺14.92億元,新洋豐凈賺13.09億元,史丹利凈賺4.41億元,中化化肥凈賺11.17億元,湖北宜化凈賺21.64億元,瀘天化凈賺3.67億元,司爾特凈賺5.31億元,四川美豐凈賺6.22億元,藏格礦業凈賺56.55億元,鹽湖股份凈賺155.6億元,亞鉀國際凈賺20.3億元,川恒股份凈賺7.58億元,三孚股份凈賺7.48億元。

可以看出,磷復肥、鉀肥、氮肥龍頭企業以驕人業績成為2022年的大贏家。

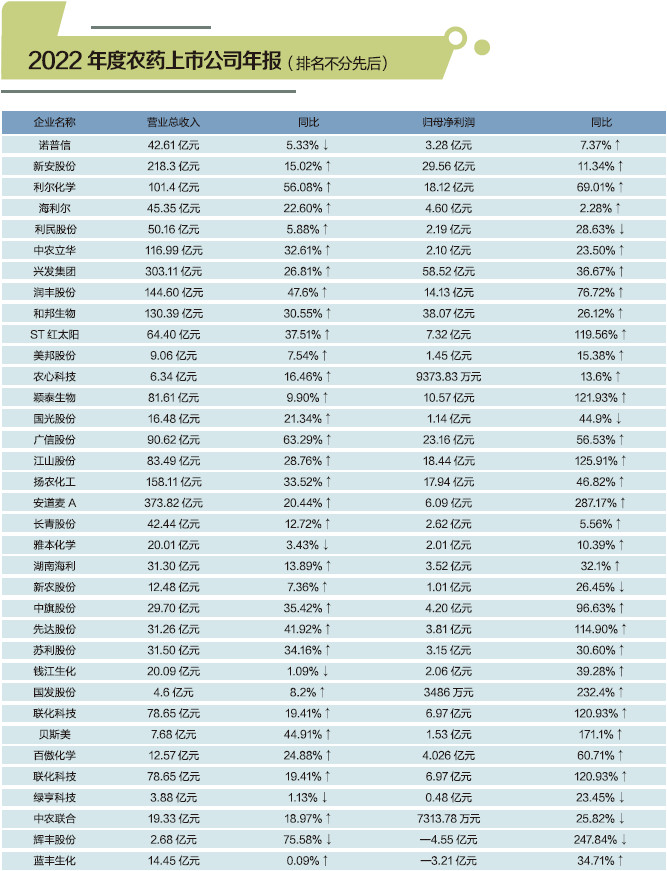

農藥上,在35家上市公司2022年年報數據中,除了依舊深陷虧損泥潭的輝豐股份和藍豐生化外,25家實現了營收和凈利的同比雙增長。新安股份、興發集團、和邦生物、廣信股份、江山股份、揚農化工、潤豐股份、利爾等草甘膦、草銨膦龍頭成為2022年度的大贏家。

新安股份凈賺29.56億元,興發集團凈賺58.52億元,和邦生物凈賺38.07億元,廣信凈賺23.16億元,江山股份凈賺18.44億元,利爾凈賺18.12億元,揚農化工凈賺17.94億元,潤豐股份凈賺14.13億元。

很顯然,肥料、農藥上市公司驕人業績的背后,都源于2022年種植業、磷化工景氣持續提升的推動。具體來看,肥料主要受益于尿素、磷復肥產品的量價齊升,農藥主要受益于草甘膦、草銨膦產品的量價齊升。

據生意社監測,2022年尿素價格年內高點為3275元/噸,創歷史新高。2022年5月國內鉀肥現貨價格更是一舉突破5300元/噸,達到近10年新高。硫黃價格突破4000元/噸。草甘膦、草銨膦2022年內價格高點都集中在年初,分別為8萬元/噸和35萬元/噸。

2023年一季度,對農資行業來說是黯淡的。

這是因為2022年年報的“火”并未燒到2023年一季度。2022年農資行業的高景氣度并未在2023年得到延續,至少沒有在一季度體現。疫情后,農資人期盼的“春暖花開”“開門紅”變成了“倒春寒”,多數肥料、農藥企業一季度業績普遍下滑,實現營收和凈利雙增的寥寥。

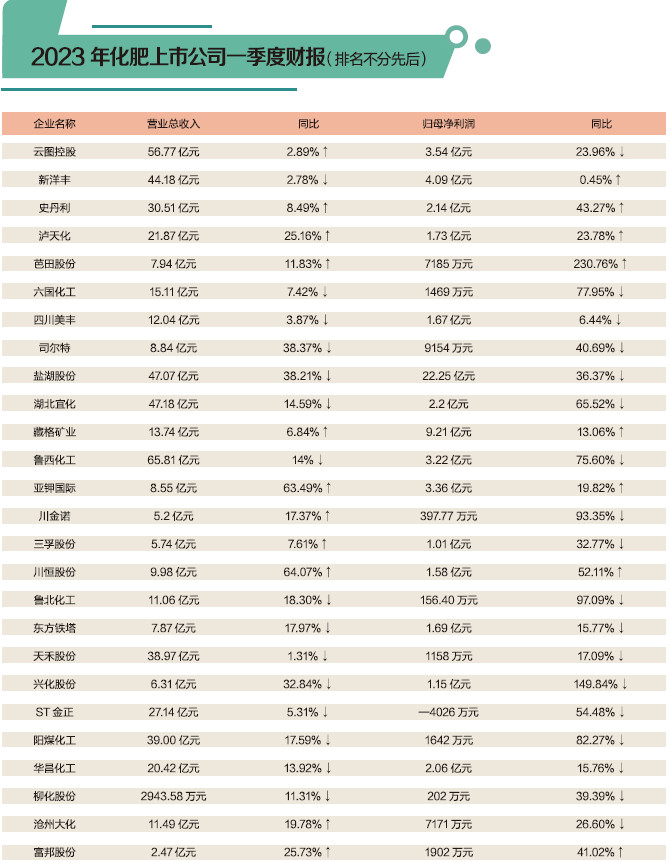

在統計的26家化肥上市公司2023年一季度財報中,18家凈利都出現了同比下滑,實現營收和凈利同比雙增長的只有史丹利、瀘天化、芭田股份、藏格礦業、亞鉀國際、川恒股份6家。其中,史丹利凈利同比增長43.27%,芭田凈利同比增長達到230.76%,一騎絕塵。同時,從凈利收入來看,新洋豐、云圖控股、史丹利依舊領跑。

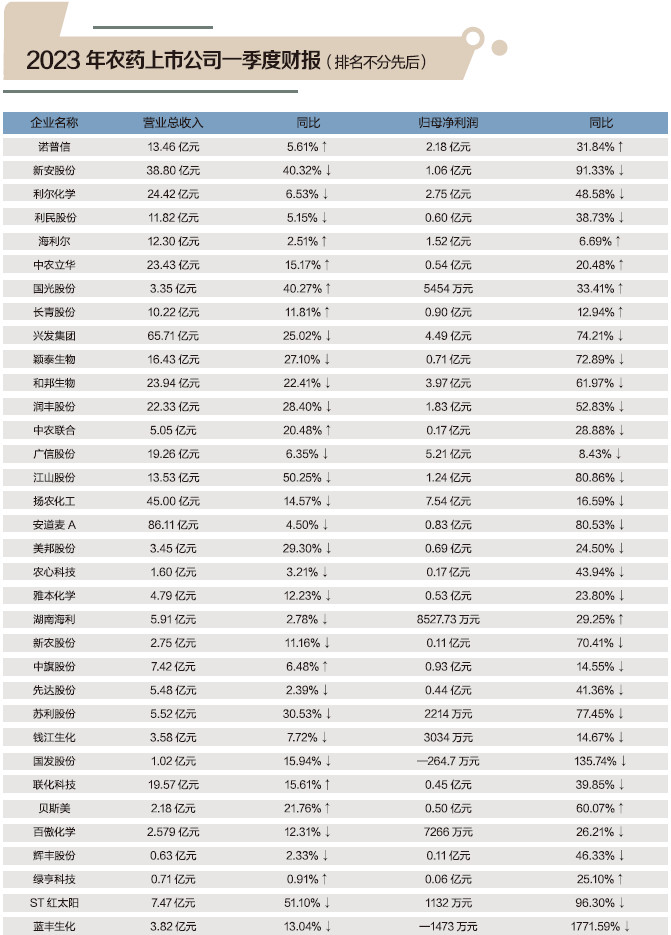

農藥上,在統計的34家上市公司2023年一季度財報中,22家都出現了營收和凈利的同比下滑,只有諾普信、中農立華、海利爾、國光股份、長青股份、綠亨科技、貝斯美7家實現了營收和凈利的同比雙增。新安股份、興發集團、和邦生物、廣信股份、江山股份、揚農化工、利爾、潤豐股份草甘膦龍頭一季度凈利潤均大幅下降。其中,新安股份凈利同比下滑91.33%,興發集團凈利同比下滑74.21%,和邦生物凈利同比下滑61.97%。

原料、原藥價格的持續下跌是主因

一季度業績的全線下滑其實早在去年第四季度的時候就已經有跡可循。

去年第四季度開始,肥料、農藥下游整體行情就開始進入下跌通道。肥料上,原料方面,根據百川數據,2022年第四季度磷礦石均價1041.65元/噸,環比下降0.70%;硫黃均價1536.47元/噸,環比上漲11.34%;合成氨均價4300.24元/噸,環比上漲15.83%。而同期,下游產品市場由于季節性需求減少,企業以清降庫存為主,導致價格重心不斷下移,磷酸一銨均價3181.24元/噸,環比下降9.52%;復合肥均價3342.9元/噸,環比下降12.66%。這就導致利潤空間被擠壓。

進入2023年,前三個月整體農業需求偏弱運行,進一步導致復合肥銷量同比下滑,營收同比下降。

而農藥上,從2022年下半年以來隨著農業需求的減弱,出口受阻,整體行情就開始進入下行通道。今年以來,原藥價格的持續大跌更是壓縮了企業的盈利空間。尤其是草甘膦,由去年高峰期的8.4萬元/噸,降至2.9萬元/噸(截至2023年4月30日);草銨膦原藥價格也由去年高峰期的38萬元/噸,下跌至8.5萬元/噸(截至2023年4月30日),都已跌至行業成本線附近。

第二季度不容樂觀

五一之后,肥料、農藥行情并沒有好轉。

4月以來復合肥主要原材料氯化鉀、硫黃、合成氨、磷礦石價格持續波動下行。截至2023年4月24日,氯化鉀均價3100元/噸,較4月初下降1.59%;硫黃均價930元/噸,較4月初下降10.58%;磷礦石價格970元/噸,較4月初下降9.35%,合成氨均價2553元/噸,較4月初下降27.7%。產品端,復合肥價格2830元/噸,較4月初下降4.07%;磷酸一銨均價2900元/噸,較4月初下降7.94%。

截至4月30日,中農立華原藥價格指數報95.49點,同比去年大跌41.1%,環比3月下跌10.9%,除草劑、殺蟲劑、殺菌劑市場行情仍繼續走低。跟蹤的上百個產品中,同比去年,91%的產品下跌;環比3月,幾無上漲品種,64%的產品走低。

五一之后,國內復合肥市場交投氛圍仍無較大改觀,價格重心持續走跌。截至5月4日,全國45%氯基(15-15-15)復合肥主流出廠報價為2650—2900元/噸,45%硫基(15-15-15)復合肥主流出廠報價為2920—3150元/噸,尿素價格山東地區中小顆粒出廠報價為2330—2400元/噸。但是五一之后,夏季用肥時間臨近,南方水稻用肥會增加,華北玉米備肥會陸續啟動,農業需求會進入旺季,會對肥市行情整體形成一定的支撐。

五一之后農藥市場整體需求也依舊保持低迷,交投疲軟,成交率低下。除草劑上游庫存充足,需求低迷,下游采購訂單競價激烈,價格繼續探底;殺蟲劑、殺菌劑整體維持震蕩下滑的基本格局。預計短期內部分產品價格仍將呈震蕩下滑的態勢。

隨著原材料價格進一步下行,多數磷復肥企業表示看好第二季度復合肥贏利能力的進一步修復。但是業內人士多表示,雖然原材料、原藥價格持續下探,但對肥料、農藥企業來說,第二季度的發展環境相對還是比較艱難的,贏利能力想修復到正常區間不容樂觀,承壓前行將是主旋律。畢竟銷售的話語權還是在市場手里,在經銷商手里,在農戶手里。

一季報塵埃落定,后續市場如何出發?如何尋找和獲得可持續的盈利增長?

多家企業一季報的報告信息顯示,穩步推進擴產項目,持續加碼高成長業務成為拓寬未來成長空間、謀求新利潤增長點的共識。

新洋豐多個項目有序推進,截至2023年3月31日,新洋豐在建工程、固定資產、無形資產總額達94.86億元,較2020年底44.17億元增長50.69億元。資本開支建設項目在近兩年陸續投產,為公司帶來業績增長點。2022年2月25日,竹園溝礦業取得了湖北省自然資源廳頒發的采礦許可證,磷礦石設計產能為180萬噸/年,目前竹園溝磷礦處于在建階段。2022年公司的首期5萬噸/年磷酸鐵生產線已建成投產,并在較短時間內實現達標生產并出貨,成為國內同行業該量級首條達標的生產線。2022年5月公司30萬噸合成氨項目投產,補齊氮肥原材料優勢。鐘祥二期15萬噸磷酸鐵配套的150萬噸/年選礦、30萬噸/年硫鐵礦制酸、40萬噸/年硫黃制酸、20萬噸/年磷酸、30萬噸/年渣酸綜合利用及100萬噸/年磷石膏綜合利用項目預計在2023年陸續投產。

芭田股份截至2022年8月中旬,小高寨磷礦井下礦石傳輸皮帶已經安裝完畢,仍處于產能爬坡階段。2022年12月11日,芭田新能源一期項目“年產5萬噸磷酸鐵”投產,配套項目“5萬噸/年高純磷酸鹽”同時投產。此外,芭田新能源新建5萬噸/年磷酸鐵、新建年產2500噸磷酸鐵鋰等項目未來也將逐步投產,將提升公司磷酸鐵產能,帶動公司業績提升。

興發集團一系列高成長性項目也在穩步推進。2022年,公司后坪磷礦成功取得安全生產許可證,公司磷礦資源保障能力顯著增強;內蒙興發5萬噸/年草甘膦及15萬噸/年廢鹽綜合利用項目正常投運。新材料方面,5萬噸/年二甲基亞砜二期(2萬噸/年)、4萬噸/年電子級硫酸、1萬噸/年電子級雙氧水相繼落地。擴產項目中,30萬噸/年磷酸鐵、30萬噸/年磷酸鐵鋰一期、10萬噸/年磷酸二氫鋰、5萬噸/年光伏膠和3萬噸/年液體膠、興福電子3萬噸/年電子級磷酸、2萬噸/年電子級蝕刻液、4萬噸/年超高純電子化學品等一系列高成長性項目都在穩步推進,公司新材料、新能源產業布局逐步打開,項目投產后將成為公司新的利潤增長點。

都說強者無懼,毋庸置疑,高成長業務是企業資源、規模和創新的高度融合,擁有磷化工產業鏈一體化優勢的龍頭企業,未來的行業競爭力將進一步凸顯,成長性將更為廣闊,盈利增長點也更扎實。