如皋城北街道:智慧农业尽显科技范儿

稻浪中一臺臺“沃得號”往返穿梭、水下生物識別系統和智能監測設備分析水質、“三位一體”節水灌排系統根據水位設定智能啟閉開關……近年來,江蘇如皋積極推行智慧農業,為“米袋子”“魚簍子”“水缸子”裝上“數字大腦”。

智慧種植,省時省力又增收

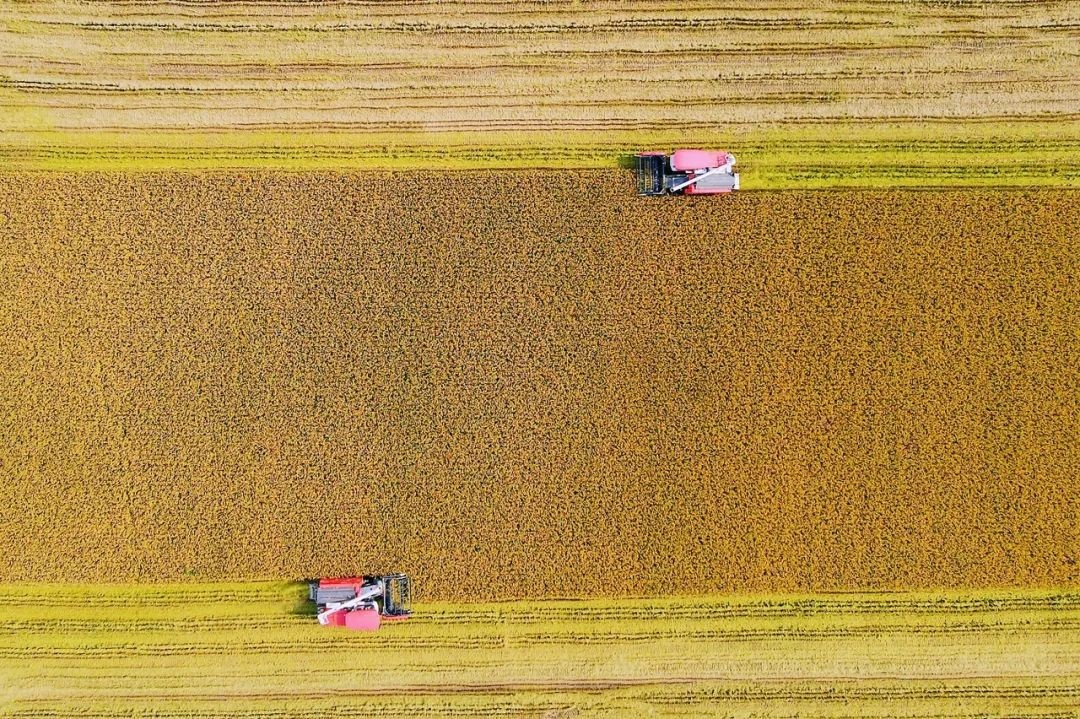

稻浪翻滾、稻谷飄香。“轟轟轟……”隨著收割機的高速轉動,戴莊村潤杰家庭農場的農場主秦興華喜悅之情溢于言表。“現在純機械化收割,我承包的1150畝土地,5臺收割機一個星期就能全部收割完,烘干機也在同步運轉。射陽春秋米業有限公司早早就和我們預定了今年的水稻,運載卡車都在等著裝車呢!”

機械收割(通訊員供圖)

解決吃飯問題,根本出路在科技。如今,在城北街道不同季節的廣袤田野上,智能收割機、無人植保機、自動直行噴桿噴霧機、自動直線高速插秧機等新型農機裝備紛紛“乘風破浪”亮絕活兒。

城北街道黨政辦副主任、農業農村局農技工作負責人盧彩霞介紹,“如今種糧全程離不開農業機械化的助力,因此近年來,我們一直堅持精準服務農業生產,育秧、播種、施肥、植保、收割、烘儲,全程機械化操作,省時省力。”今年城北街道的水稻種植面積74000畝左右,畝產達1300斤,在科技助力下,預計11月8日前完成全部收割作業。

智慧養殖,“魚簍子”壯大且暢銷

從空中俯瞰弘玖水產養殖基地,一個個綠色的塑料大棚“覆蓋”在魚塘上方,蔚為壯觀。科技創新是水產養殖業快速發展的核心,如皋黑魚產業從養魚、飼料到深加工,都離不開技術的加持。

弘玖水產養殖基地(通訊員供圖)

魚苗都是從廣東引進,這類品種的黑魚喜歡高溫,使用自主設計的溫控大棚,讓魚塘常年控制在15攝氏度以上。相比與本地品種的黑魚,南方黑魚肉質的口感更好、抗病能力更強、高密度生長環境下的產量也更高。

“黑魚飼料也是我們自己研發生產的,從源頭保障了黑魚的品質。”江蘇弘玖水產有限公司辦公室主任張勇說,近年來,公司與廣東農科院等科研院校聯合開發了黑魚系列專用飼料,可以滿足黑魚在不同生長階段的營養需求。每天會生產50噸左右的黑魚飼料,運送到養殖基地,基本上日產日銷。

“這邊比較有優勢的是,我們只需要養好魚,技術上還有專人指導,適合我們這些想回鄉自主創業、又沒什么經驗的年輕人。”95后養殖戶劉順偉露出了靦腆的笑容。目前,養殖基地引導示范如皋周邊112家農戶通過“活魚養殖”自主創業,從前期的魚塘、魚苗、飼料到養殖技術指導、后續銷售提供“一條龍”服務,平均每個養殖戶每年純收益超過10萬元。

智慧灌溉,農作物喝到恰好飽

“哪怕我人在外地,只要手機上一點,灌溉系統就能啟動,水就能按時定量地送到農田里!”在浦東社區興橋電灌站,74歲的管水員李友林通過手機云智能APP熟練地操作著“三位一體”節水灌排系統,言語中還不由得摻雜著幾分自豪。

使用手機操作“三位一體”節水灌排系統(通訊員供圖)

科技賦能生態溝渠建造,助力農業生產。浦東社區乘著高標準農田建設的東風,勇擔“智慧灌溉”探路先鋒,“三位一體”節水灌排系統助力生態溝渠驚艷亮相。

作為村里的一名老管水員,李大爺表示新技術的發展讓他眼界大開的同時也輕松不少。“往年上級水渠若是出點問題,或是閘口被關,下游農戶只能苦等,或者用水泵從家中抽水補給,很是不便!”李大爺介紹,村里新引進的新系統包括了農灌泵站自控裝置、防滲渠水位自動恒定裝置、稻田自動灌排裝置,做到了泵站、渠道、稻田三位一體。系統會根據水位設定及識別技術等智能啟閉開關,在不消耗能源的情況下,就可實現渠道水位恒定和田間自動灌水,不僅方便了灌排,還節約了水源,讓農民省心更省力。(如城軒)