从大棚到工厂,设施农业如何搅动万亿市场?

設施農業在今天,已經不再是一個新鮮詞匯。發展了這么多年,剛需不小,但也沒有出現爆發式增長,更多處于一種“順其自然”的發展趨勢中。

但隨著數字農業、綠色農業發展進入加速期,越來越多的概念性技術實現實際應用,已經形成了一個萬億級的大市場。

驚人的規模和體量

根據網絡公開數據,無論是面積、產出還是分布區域,我國設施農業的規模都堪稱驚人。

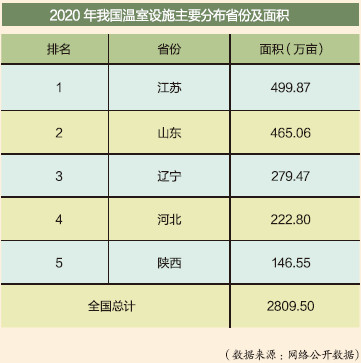

面積方面,我國設施農業總面積達4000萬畝以上,占世界設施農業總面積的80%以上。其中,溫室設施的面積約為2809.5萬畝,占總面積的70%左右,溫室設施的面積由高到低依次為塑料大棚、日光溫室和連棟溫室。

產出方面,蔬菜和花卉是主要應用作物。其中設施蔬菜年播種面積6000萬畝(含復播),年產量近3億噸,占蔬菜總產量的38%;設施花卉年播種面積174萬畝(含復播),設施果樹年播種面積100萬畝。

分布區域主要集中在黃淮海及環渤海、長江中下游、西北、東北、華南五大地區,江蘇、山東、遼寧、河北、陜西五省是溫室的主要分布區,合計擁有全國半數以上的溫室設施面積。

據S2G Ventures(美國一家多階段風險基金會,專注于食品及農業行業投資)發布的報告,到2025年,設施農業將支持超過10%的蔬菜和草本作物種植,并在未來10年內給農業發展帶來巨大機遇。

中國廣闊的設施農業面積和巨大產能,也使得其年產值達到9800億元,可帶來4000萬個直接或間接就業崗位。

看清需求點才能把握增長點

不日新者必日退,未有不進而不退者。

當日子好過的時候,固守主業不失為良策,但今年的農資行業,復合肥未見止跌趨勢,農藥企業的日子更不好過。

怎么辦?專業玩家把設施農業看作一片藍海,準備在其中大展拳腳;在別處有根基的外來企業,則把它當作第二增長曲線。

但想在一個新市場中站穩腳跟并不是那么容易,最重要的是要洞察這個市場的需求和痛點。

設施農業的痛點在哪里?利用率低、裝備落后、智能化程度不足。

不用特意調查,在農田里走一圈,就能看到不少廢棄的老舊設施。空有面積,沒有產量。筆者在河南某個經濟作物育苗區見到的“大棚”,僅僅是木棍和塑料布支撐起的遮雨設備,起到的作用十分有限。

數據則更加直觀:截至2022年底,被稱為設施農業最高裝備水平的玻璃溫室,我國僅有13.5萬畝,在4000萬畝的總量中基本可以忽略不計。機械化率僅為35%左右,遠遠低于大田作物的70%。

中國工程院院士、沈陽農業大學教授李天來就曾指出,設施園藝的未來是智能化,但必須首先實現機械化、自動化、數字化、網絡化。

可以說,現在的設施農業市場,需要的是能解決硬件設備和軟件技術雙困境的企業。

硬件:對老舊設備進行維修,同時開發低成本、小型化、實用性強的新型設備。

軟件:數據采集分析、模型預測、圖像識別等幫助硬件設備互聯的技術需求較大,將新老設備都加入智能互聯體系中,形成成熟的種植數據庫。

萬億市場的掘金者

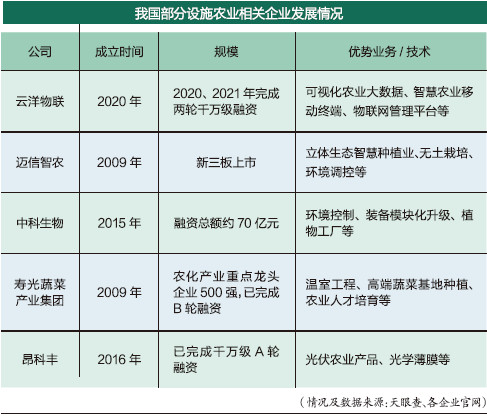

萬億市場帶來的巨大商機,吸引了一批先行進入的“掘金者”,造就了數百家規模化企業,其中龍頭企業15家左右,基本均為高新技術或科技型企業,在前沿技術研發和應用上走在了世界前列。

全球唯一的全生產流程無人植物工廠,由中科三安生物于今年5月建成;

壽光蔬菜集團的出口地圖已經覆蓋荷蘭與日本兩個傳統農業科技強國;

世界單體面積最大的全環控、立體態、標準化、規模量產的三層垂直植物工廠 ,在北京平谷由中農物聯建設;

河南省現代農業科技有限公司,利用人工智能技術和微電子技術,布局智慧農業產業園。

……

此外,來自外部的競爭者也在爭相布局,京東與日本三菱化學共同建成京東植物工廠 ,產出的果蔬等產品通過京東渠道銷售;拼多多主辦的“多多農研科技大賽”已開展到第三屆,2023年聚焦對環境實現完全控制的植物工廠 , 部分技術已在云南、遼寧、安徽等地應用;阿里巴巴啟動“熱土計劃”,用數字化打通產、供、銷全鏈路……

對于設施農業未來的發展,這些處于浪潮頂端的企業目的也非常明確:全產業鏈科技升級,建設農業大數據平臺和可持續環保生產。

除了標準化、規模化的高科技植物工廠 ,技術民用化的推進也在緊鑼密鼓地進行。

筆者就曾經見過為了使食材更新鮮,在后廚水培蔬菜的餐飲店,誰又能說這樣的后廚不是一個“微型植物工廠”呢?

一個行業的起飛,需要市場、企業、政策三方合力,而設施農業,或許迎來了過去10年間最好的政策環境。

僅2023年6月,就有兩件與設施農業相關的大事發生:

2023年6月15日,農業農村部在山東青島召開全國現代設施農業建設推進會。同月,我國第一部現代設施農業建設規劃《全國現代設施農業建設規劃(2023—2030年)》發布。

前者在高標準溫室建設、設施農業品牌打造和國產設備應用推廣等方面給出指導意見;后者提出到2030年全國設施蔬菜產量占比提高到40%,設施農業機械化率與科技進步貢獻率分別達到60%和70%,建成一批現代設施農業創新引領基地。

萬億市場未來會不會拓展成兩萬億、三萬億還不得而知,但可以確定的是,設施農業的發展,必將給傳統農業帶來顛覆性的改變,洗牌期或許近在眼前。

高標準農田“高”在哪兒?

尉氏縣的高標準農田可能會給大家帶來一些新的路徑。

近年來,河南省尉氏縣大力發展農田水利設施基礎建設,已建成105萬畝高標準農田,農業生產能力不斷提高,常年生產糧食15億斤以上。

在2021年年初,河南首座農田5G基站在尉氏落戶。

云飛科技依托物聯網、人工智能、大數據、遙感等核心技術,通過布設備、搭平臺、建應用等方式,量身打造“5G+智慧農業”信息化工程建設方案,促進當地農業生產環境的智能感知、智能預警、智能決策、智能分析,在提升農田生產效率和質量的同時,減少資源浪費與環境污染,促進尉氏縣現代農業的可持續發展。

硬核設備提升效率

尉氏高標準農田項目通過部署各種“硬核設備”,實現對農業生產過程的智能化輔助和精細化管理,提高農業生產效率和產量。

病蟲害監測設備可實現田間蟲情的智能監測,以及時發現和預警病蟲害,為農業生產提供科學依據和決策支持。

當病蟲害發生后,太陽能殺蟲燈和農業無人機等田間防控設備自動開始作業,有效殺滅病蟲害,減少對作物的損害。這些設備不僅節省了人力和物力,也減少了對環境的污染,實現了綠色生態化農業生產模式。

在灌溉方面,自動氣象站和土壤墑情站可以自動監測田間的溫度、濕度、風速、降雨量、土壤水分等參數,根據作物的生長需求和氣象預報,自動控制灌溉系統的開啟和關閉,實現了精準灌溉和節水灌溉。

走進尉氏高標準農田,可以看到各式各樣的灌溉方式,有固定式噴灌、移動式噴灌、滴灌、滲灌等。根據不同作物的特點和需求,選擇最合適的灌溉方式,這樣不僅提高了作物的生長質量和產量,也節約了水資源和能源,降低了農業生產的成本和風險。

構建現代化農業體系

云飛科技利用各種設備的協同作用,為尉氏縣搭建“5G+智慧農業”云平臺。該平臺能夠實時采集和分析田間數據,為農業生產提供智能化、數字化、可視化的服務;還能夠整合農民、專家、政府、市場等各方資源,為農業產業鏈提供全方位的支持。

同時,“5G+智慧農業”云平臺還促進了農業信息化和管理的數字化轉型,推動了農業生產、管理、服務等方面的全面升級,打造了數字化、智能化、高效化的現代農業體系。

打造智慧農業生態圈

“5G+智慧農業”云平臺,構建了多個應用子系統,包括農業植保監測系統、智能灌溉控制系統、農事綜合管理系統等。

這些應用子系統實現了對田間數據的實時采集、分析、展示和應用,為農業生產提供了智能化、數字化、可視化的服務。通過這些應用子系統的協同作用,云飛科技為尉氏縣打造了一個智慧農業生態圈。

在過去十年里,尉氏高標準農田用金色的麥浪守護著國家的糧食安全,用豐碩的收成展現著現代農業的成果。借助云飛科技的 “5G+智慧農業”信息化工程建設方案,尉氏高標準農田實現了從種植到收獲的全程智能化管理,提高了農作物的產量和質量,提升了經濟效益。尉氏高標準農田不僅為國家貢獻了優質的糧食,也向社會展示了綠色發展的典范。