重绘河南增量行军图

上量!上量!上量!

是每個企業對區域負責人的奪命三連呼。

我想,對于區域經理們而言,對每一年的增量目標都有些焦慮吧。

企業要求達到增量的額度,經銷商要求給出區域增量的計劃,加上今年特殊的開年,增量是有些難。熟悉河南的一定都知道,河南種植以大田為主,經作近幾年也在崛起,但是呈散裝分布。

在努力的同時,應該到哪里找一個堅強的“靠山”—增量空間?

很多人將目光投注到了經作上,對我而言,值得關注的不是某個區域經作的崛起速度,而是變化本身。經作在河南市場上可以稱得上是一個慢變量,怎樣在慢變量中發現趨勢,重塑市場秩序,而不是等真正看到改變的時候發現已經無力回天。

爭搶河南經作市場

對于河南的經作,我的認知也是不足的,即便是知道某地有某些種植,但是由于廠家傳遞出的信號都是“沒多少量”“不成規模”,所以我們也忽視了局部集中、分散分布與整體的關系。當我們搜索資料的時候,還是被震撼了。

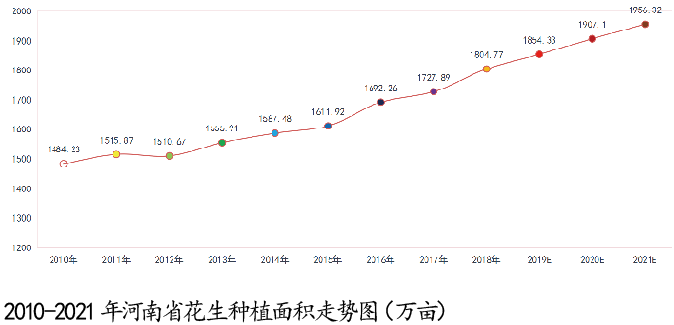

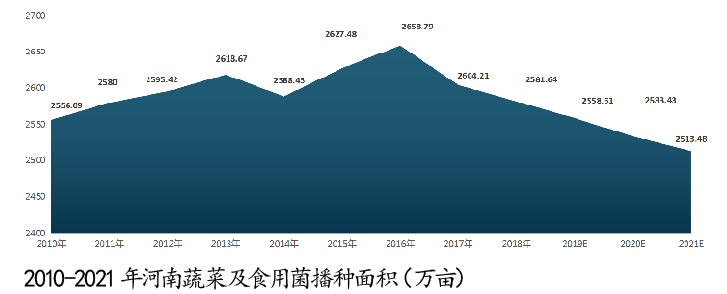

沒想到零散分布的作物播種面積竟然也大得驚人。如果說對于1966萬畝的花生種植面積尚有預期的話,那么,2500多萬畝的蔬菜種植面積,確實出乎了我們的意料之外。

這些經作需肥用藥肯定和大田不同,不止是需肥特征、次數,還有使用水平。我也沒有將那些零散聽到的種植成本,硬套在面積上來測算需肥、需藥量。

但是經作的增量絕對是農資增量的前奏。可能有些企業還沒有意識過來,但是的確蘊含著大量的生機。

正像心連心新鄉復合肥事業部新任銷售副總孟錚描述的,河南經濟作物整體用肥、用藥水平較低,管理水平不高,但是發展勢頭猛,種植戶學習意識強,成長快。

并且蔬菜種植基本上是相對穩定的,且溫室種植面積越來越大。以內黃縣為例,蔬菜種植面積已達60萬畝。其中,設施蔬菜種植面積高達19.7萬畝。還有,內鄉縣中以高效農業科技創新合作示范園,高標準設施建設,高質量品種培育,采用水培技術,在無菌無農藥環境下生產,高成果技術轉化。

恒大也啟動了投資30億元的恒大(河南周口)現代農業產業園項目。

這些項目多集成世界最先進的現代農業技術、裝備和管理,都將打造現代化種植的標桿作為目標。這些科技風向標的存在,會帶來新一輪的技術升級。或許,合作會將這些先進的種植技術和方案引進來,我們蔬菜的未來可期?

就像我們去以色列,去荷蘭參訪時看到他們的作物的高產方案一樣,實現自動化、智能化、標準化,綠色優質、高產高效。

目前,我省的部分種植技術和水平也屬上乘,當然也有些種植較為粗放。

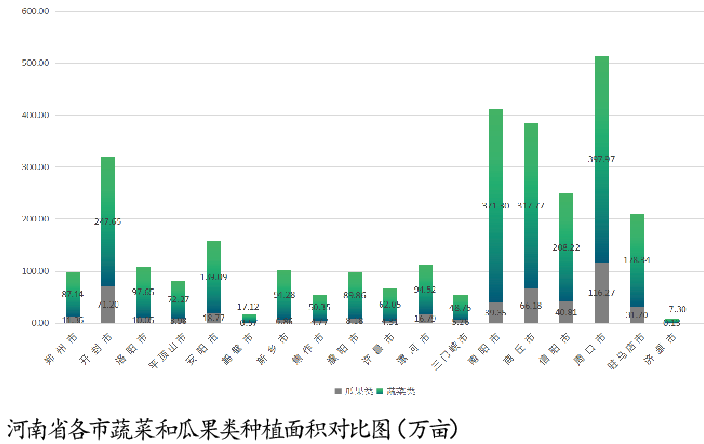

左圖是河南各市蔬菜和瓜果類(甜瓜、西瓜、草莓)種植面積對比圖,我們從中可以發現周口、南陽、商丘、開封、信陽、駐馬店、安陽、漯河、鄭州、新鄉、濮陽、洛陽、鄭州、平頂山、許昌、焦作、三門峽等地都有蔬菜種植。而周口超過500萬畝,南陽400多萬畝,商丘近400萬畝,開封超過300萬畝的種植,安陽雖然沒有名列前茅,但僅內黃就有60萬畝的種植面積。

當然,河南的經作不止這些。還有藥材、水果、油料、茶葉等經作的種植。

敏銳的企業,或者說在河南深耕的企業已經開始了在河南經作的布局,而這種新的布局,也有利于廠商的健康發展。

就像阿波羅集團研發中心劉小奇所言,企業以前的發展是橫向的,越做越大,涉及面越來越寬,因此越做越容易展開“同質化競爭”;今后的企業將是縱向發展的,越做越精,挖掘度越來越深。

這種變化將使行業越來越垂直化,協作越來越完善。

對經銷商而言,判斷的標準也只有一個,那就是你能否滿足消費者個性化、多元化的需求。不再單純依靠幫廠家售賣傳統產品(賺差價)掙錢,要依靠銷售定制化的產品,還要依靠自己向消費者提供后續的增值服務賺錢。

各地市經作剖解

為了更清晰地看到各地主要經作,我們繪制一張河南經作地圖,將主要經作列舉其上。

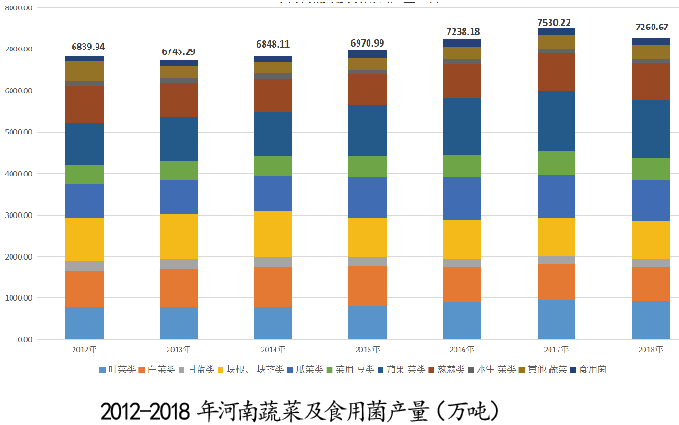

在采訪每個區域的時候,都有蔬菜種植水平高、菜(瓜)品優質、高產高價的案例,當然也都有發愁銷路,價格一般的現象。面對蔬菜及食用菌產量7260萬噸和瓜果類(甜瓜、西瓜、草莓)1585萬噸的產量,我們做農業、做農業服務的都要更慎重一點。

在種植之前,自己首先要內問:要干啥(規劃)?怎么種(有沒有標準)?賣給誰?能否承受風險?

有個地黃種植者說得特別實在,藥草藥草,行情好時是藥,行情差時是草。去年或者說今年的行情較好,每斤地黃(干)收購價十來塊錢一斤。估計又將帶來新一輪的種植熱潮。

也有蔬菜種植者說,對未來有預期,不管好壞。

《農資與市場》傳媒總編馮衛東認為,要想種地賺錢就要改掉這些壞毛病:第一,從眾心理,別人種什么自己種什么,沒有自己的考慮和判斷;第二,靠經驗,原來怎么種植現在還怎么種,用原來的經驗來應對現在的事情;第三,太任性,太相信自己,不改變,不相信新技術、新力量、新品種,固執地認為自己的就是最好的;第四,跟不上用戶的需求,用戶的口味越來越刁,對產品的要求越來越嚴苛,自己卻沒有跟著市場跟著消費者的改變而改變。

在我們做消費者需求調查的時候,發現消費者非常期待好的農產品。否則就不會有《舌尖上的中國》《風味人間》等類似紀錄片的紅火。

不由想起我曾經采訪過的一位種植者的話:有人安心種植,有人安心消費,大道至簡。

消費者不用擔心農殘,不用擔心消費之外的事情,種植者只按照標準做好種植就好,如果真能這樣,是否就好得多?

說太遠了。消費者對好產品的需求倒逼種植者對產品的品控,也倒逼農資企業做好適應的農資產品。就像峰會時很多作物大王向百果園推薦自己的果品,被選中的卻寥寥。種植沒有標準,品控沒有做好是落選的原因。

這可能需要更多的農資企業,經銷商,種植者,收購者共同努力,去把控河南經作的品質,去尋找更多的銷路。

種植者的信心足了,市場景氣值就高了,廠商種植者的日子都好過了。

或許,農資廠商可以重新評估下河南經作的價值和增量空間了。畢竟,這么大的一個增量市場。(文中數據來源:河南省統計年鑒、網絡公開資料)