“红”起来的红薯产业

紅薯最早種植于美洲中部墨西哥、哥倫比亞一帶,由西班牙人攜至菲律賓等國栽種,在明朝后期的萬歷年間,分3條路線(云南、廣東、福建)進入中國。

中國的紅薯栽培迄今已有400多年的歷史,它的產量高、用途廣、適應性強,是我國重要的經濟作物。

過去幾十年,我國紅薯產業發生了翻天覆地的變化。從“救命糧”“果腹餐”,到美味與保健的健康食品,華麗轉身后的紅薯,已經成為市場和消費者的新寵兒。

健康鮮食需求快速上升

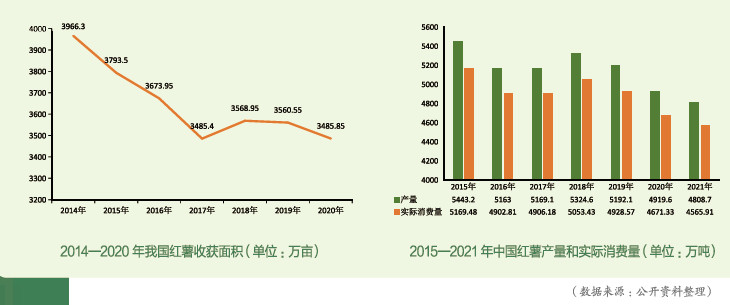

我國是世界上最大的紅薯生產國,也是紅薯消費大國。近幾年,我國紅薯收獲面積總體上有所下降,但依然保持在3400萬畝以上,2020年中國紅薯收獲面積為3485.85萬畝,同比下降2.1%。紅薯產量也有所下降,2020年我國紅薯產量約4919.6萬噸,2021年產量為4808.7萬噸,同比下降2.25%。

我國紅薯種植具體區域可分為北方薯區、長江中下游薯區和南方薯區。其中,北方薯區包括遼寧、河南、河北、山東、山西、陜西等地,該地區以種植春夏薯為主,品種多為淀粉型;長江中下游薯區包括四川、湖南、湖北、江蘇、安徽、浙江等地,該地區以種植夏薯為主,淀粉型、食用型品種各半;南方薯區主要是長江流域以南地區,在夏秋冬季均有種植,品種多為食用型。

目前河南、山東和河北地區是紅薯的三個主要產區,產量占全國的50%以上。廣東、陜西、安徽和遼寧地區種植面積也非常大。其中,最大的紅薯產地是河南省,2021年河南省紅薯種植面積471.93萬畝,南陽和洛陽紅薯種植面積較大,分別為74.4萬畝、62.87萬畝,開封、許昌、周口、信陽種植面積也均在30萬畝以上。

品種方面,我國保存有2000多份紅薯種質資源,常見的種植品種就有70多種。不同紅薯品種之間淀粉、干物質含量以及產量差異較大。因此,不同品種具有不同的用途。用于粉條制作的紅薯品種為淀粉型紅薯,如濟薯25、商薯19、徐薯22和渝薯27等,其中濟薯25和商薯19是北方薯區種植面積較大的淀粉型紅薯品種。主要鮮食品種有普薯32、蘇薯8號、煙薯25、龍薯9號、廣薯87等等。

20世紀50—60年代紅薯主要以鮮食飽腹為主,所占比例在50%以上,加工比例為10%左右,飼用比例在30%左右。20世紀90年代初期,鮮食、飼用和加工比例各占1/3左右,此后以飽腹為目的的鮮食消費逐漸遞減并退出市場需求。

隨著消費升級,市場上紅薯產業正在向著鮮食高端市場方向發展,以健康為目的的鮮食消費比例逐年增加,占比超過30%。紫薯、板栗薯等獨具特色的新品種產業市場歡迎度也越來越高。

此外,烤紅薯越來越受市場歡迎,龍薯和煙薯等是適用烘烤的上等品種,其發展規模也越來越大。煙薯25由于鮮食品質佳,是目前烤薯市場上唯一被廣泛認可的品種,在全國的種植面積已突破400萬畝。普薯32品質上次于煙薯25,但耐儲性較好,薯形、顏色均優于同類品種,種植面積上也將進一步擴大。

為薯農帶來好的經濟效益

種植紅薯投資少、用工省、產量高、效益好。與一年兩熟、一麥一玉米的種植模式相比,4月中下旬栽下春紅薯苗,11月初收獲,一年一種一收。使用脫毒紅薯苗,畝產能達到6000—7000斤,部分高產品種畝產可達8000—10000斤。

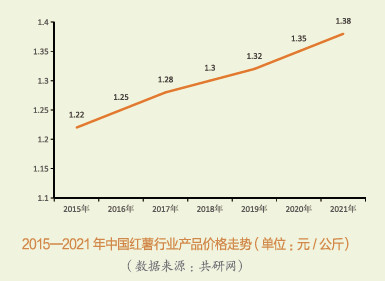

種植每畝紅薯的投入,生產資料在600—700元,人工工資在200—300元,合計為800—1000元,地租成本800—1000元。我國紅薯行業產品價格呈現增長態勢,2015年國內紅薯收購均價約1.22元/公斤,到2021年增長到了1.38元/公斤。

普通紅薯一般每畝地的利潤在2000元左右,如果是高品質紅薯,產地收購價可達2元/公斤,每畝地的利潤達5000元左右,收益明顯提升。當然,能操作好銷售時間,價格也會高點,如將紅薯貯藏到春節前后上市,畝產值就會增加不少。

近幾年來,紅薯在國內市場十分走俏,市場極為廣闊。紅薯有大規模的種植基地,越來越多的經商者上門收購,銷路極為可觀。現階段主要市場方向為鮮食、加工淀粉、加工休閑食品。

鮮食是紅薯市場的重頭戲,價格較高。目前,中國大部分的鮮食紅薯都流入了菜市場和普通商超,價格在2—6元/公斤;淘寶、京東、拼多多等電商超市平臺的紅薯商家,已有了基本的品牌意識,但還是陷入了價格戰的漩渦之中,平均價格在6—10元/公斤。

客觀來講,電商的發展在很大程度上帶動了紅薯產業的發展。從湖北宜城市郵政管理局提供的數據來看,2022年在宜城市各鄉鎮紅薯種植基地,一改往日紅薯滯銷局面,常常供不應求,每天發運的紅薯快遞包裹已超過3萬件,重量超過10萬公斤,不僅賣光了本地紅薯,還帶動河南、山東等地紅薯銷售,預計全年發貨1200萬件,銷量達5000萬斤以上,帶動農產品銷售額過億元。有數據顯示,這四五年,隨著電商發展,需求量隨之暴漲,紅薯價格平均每斤上漲0.3元,紫薯價格平均每斤上漲0.5元,每畝平均為農民增收1200元。

紅薯加工成淀粉后經濟效益更高。如果深加工成粉條可增值2倍以上,制成果脯可增值5倍以上,制成味精和紫色素可增值10倍以上。

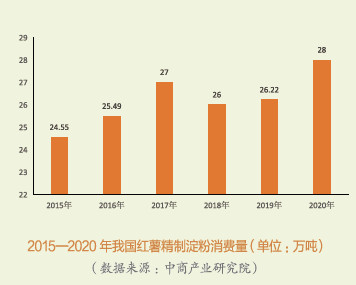

目前,我國的紅薯淀粉加工比例達到70%—80%,全國紅薯淀粉相關產品加工產量約為150萬噸。從我國紅薯淀粉消費量來看,2020年由于玉米淀粉、馬鈴薯淀粉等產品價格上漲,從而促進我國紅薯精制淀粉需求量有所上升,為28萬噸,較2019年同比增長6.79%。

此外,紅薯淀粉主要應用于粉絲、粉條和粉皮等食品,食品包裝紙袋等工業產品,西藥片劑等醫藥產品,其中以粉絲、粉條、粉皮等產品應用為主,占比約80%。

由于紅薯種植分散且加工條件要求簡單,導致我國紅薯加工業極度分散。但近幾年,由于國家嚴格的環保要求,大量的小作坊式紅薯淀粉加工企業被關停并轉,優勢企業競爭力進一步增加。

除了加工成淀粉,紅薯還可以加工成休閑食品,比如炸薯片、冷凍薯餅、紅薯干等,對薯塊莖外形要求不高,但價格較低。

最大的問題是健康種薯種苗

目前,對于紅薯種植,最大的問題就是健康種薯種苗。紅薯SPVD病毒病(由紅薯羽狀斑駁病毒和紅薯退綠矮化病毒協生共同侵染形成的病毒病復合體)等是紅薯產業健康發展的最大威脅,脫毒種薯的健康質量與級別(原原種>原種>良種)直接影響增產效果。

但是由于當前脫毒紅薯的種植并未實現產業化,銷售市場并不規范,常有假冒偽劣脫毒薯苗擾亂市場。而且,脫毒紅薯的檢測效率和繁育效率成本高,加之薯農認知淺顯,在種苗與種薯外觀方面,脫毒紅薯與非脫毒紅薯之間的差異并不大,多數薯農不能很好地區分脫毒紅薯。因此,當下脫毒紅薯種苗市場尚不受寵,推廣應用接受面不廣。

在選擇種薯時,薯農應做好質量的鑒別工作,了解真假脫毒種薯的區別,盡量在正規單位購買。在投入生產種植兩年后,脫毒種薯種苗會再次受到病毒侵染,降低增產效果,因此2—3年需要重新更換。

傳統紅薯隨著種植年代增加會出現病害增多、產量減少等現象,除了使用脫毒種薯種苗之外,更新品種也是一個不錯的選擇。比如,宜城市通過改良品種和使用先進技術,紅薯畝產從4000斤提升至8000斤。

農作物任何的優良品種均需要種植于適宜的環境下,這樣才可以實現增產的效果。因此,在引種時,需要注意的是,市場中的紅薯類型較多,一定要切實做好調研工作,應充分了解紅薯的品性,既要適應市場,又要適宜當地土壤、氣候以及病害情況。

比如,結合河南的環境特點,適宜種植的脫毒紅薯品種,一是淀粉加工用薯,應選擇淀粉含量較高的品種,如豫薯13號等品種;二是食品加工用薯,應選擇光滑薯皮且結薯較早的品種,如北京553、龍薯9號;三是高檔紅薯,如金玉、馨香等,其具備良好的貯藏效果;四是紫薯系列,如寧紫4號、濟薯18,薯肉呈現出深紫色,價格較高。

農資市場可挖潛空間大

3400多萬畝紅薯背后有哪些可挖潛的農資機遇?

紅薯雖然種植簡單,經濟效益較為理想,但紅薯的水肥管理、旺長、地下害蟲等問題,依然是長期困擾薯農的難題。

而這些困擾薯農的難題,也是農資經營者的機會所在之處。

底肥+追肥,確保養分供應充足

紅薯以地下塊根為主要食用器官,對肥料的要求十分嚴格,一旦施肥不當,就會造成植株徒長,導致塊根小、產量低、品質差。

紅薯要想獲得高產,必須了解紅薯的需肥規律。紅薯是喜鉀作物,鉀肥起到膨大塊莖及改善品質的作用。加上紅薯為喜硫作物,硫酸鉀復合肥則是薯農底肥的首選。

近幾年,薯農開始有意識地在底肥中增施有機肥或生物有機肥,以改善土壤團粒結構,增加土壤疏松程度,為紅薯塊莖提供有利生長空間,即便在紅薯不施用氮肥的前提下,也能滿足紅薯生長對氮元素的需求。

紅薯的生長周期比較長、產量非常大,所以,為了確保紅薯生長過程中養分供應充足、后期能夠高產優收,一般還需要追肥2—3次,還要注意前期和中后期追肥選擇不同的肥料類型。如紅薯對鉀肥需求量較大,在薯塊膨大期,可用磷酸二氫鉀加上植物生長調節劑莖葉噴霧,補充薯塊膨大所需的磷和鉀,同時促進薯塊的快速膨大。

防治地下害蟲,關注持效期、安全性

危害紅薯塊莖的地下害蟲主要為蠐螬和金針蟲,一旦地下害蟲防治不力,在造成紅薯減產的同時,還極大影響紅薯品相,特別是鮮食紅薯,一旦品相受損,將嚴重降低價值。

薯農傳統上采用辛硫磷或毒死蜱防治地下害蟲,由于紅薯生長期較長,尤其是春季種植的紅薯,隨著生長期的延長,藥效也隨之降低。這樣的防治雖然具有一定防效,但依然不是完美的防治方案。

而持效期較長、安全性較高、毒性更低的新型農藥,則是薯農更加關注的。如在紅薯移栽前,穴施聯苯噻蟲胺顆粒劑、噻蟲胺顆粒劑,不但能有效防治地下害蟲,而且對紅薯生長也有一定促進作用。

此外,紅薯種植最怕重茬,重茬不僅產量和品質下降嚴重,也會導致地下害蟲的危害逐年加重。紅薯種植應避免重茬,采用輪作的方式。如果接麥茬種植紅薯,最好是種植一年,第二年換茬種植,以打亂地下害蟲食物鏈,削弱其繁殖能力,減輕危害。

急需效果好的控旺方案

紅薯控旺是薯農避不開的一個管理環節。紅薯在生長發育過程中,凡是土壤肥沃又水肥充足的地塊、雨水較多或頻繁澆水而田間高溫高濕的地塊、尿素或碳銨等氮肥使用量大的地塊,都容易造成地上藤蔓莖葉前中期生長過快、過旺而發生結薯少、薯個小等后期減產的問題。因此,紅薯要想高產而不減產,生長期內的預防旺長和控制旺長管理措施就一定不能少。然而,控旺方式有多種,到底哪種才最安全、最有效呢?

當前,紅薯控旺的方式主要有三種:一是控制氮肥的攝入,二是人工翻秧或提蔓,三是藥物控旺。

采取藥物控旺是最簡單、最有效且成本最低的控旺方式,一般在紅薯最長蔓長至60厘米時,就可以選擇藥物控旺了。目前,在紅薯生產中使用量最大的控旺產品為多效唑,此外還有烯效唑、矮壯素、助壯素等控旺劑可供選擇。但要注意使用量的問題,如多效唑在土壤中殘留期較長,如過量使用,就會對下茬作物造成影響。

雖然化學控旺技術是紅薯生產上普遍采取的措施,但許多薯農往往化學控旺時間偏晚,導致控旺效果不理想,或化控次數少、單次藥劑用量偏大,造成藥害發生。在紅薯化控上,任何單一的調節劑比如多效唑、烯效唑、矮壯素、縮節胺、調環酸鈣等都不容易達到理想的效果。

因此,紅薯的化學控旺需要根據其生長發育規律和不同化控藥劑的配比組合,在紅薯分枝結薯期和薯塊迅速膨大期(紅薯產量形成的關鍵期),進行合理化控,控上促下,使紅薯健壯生長,達到增產提質的目的。因此,當前紅薯種植中急需一套控旺效果好且土壤殘留少的控旺方案。

當然,抓住控旺時機非常重要。一般前期旺長在秧蔓團棵期(也叫分枝結薯期)打藥控旺;中期旺長在藤蔓莖葉封閉田間行壟前(也叫封壟期或薯塊第一次膨大期)。另外,薯農也可以根據主藤蔓長度進行打藥控旺,一個時間是在主蔓40厘米左右時,另一個時間是主蔓達到60厘米左右時。如果第二次打藥控旺的效果不佳,可以在第二次打完控旺藥后10—15天或者在主蔓達到80厘米時再打一次控旺藥。

在種植過程中,一定要根據當地土壤、肥力及氣候等條件,靈活調整種植管理,只有如此,才能最大限度地將紅薯種植成本和管理成本降至最低,從而達到提高效益的根本目的。