农药颗粒剂产品迎来从严管控

農藥顆粒劑新規來襲

繼2022年8月農業農村部農藥管理司公布關于農藥顆粒劑登記的管理措施之后,2023年12月農藥顆粒劑登記管理再次迎來新規,管控再加碼。

2023年12月26日,農業農村部農藥管理司發布《農業農村部關于征求農藥顆粒劑產品管理措施意見的函》(以下簡稱“《征求意見函》”),公開征求意見。

《征求意見函》指出,農藥顆粒劑是當前國內外廣泛使用的固體劑型,但部分顆粒劑產品施藥方式粗放,防治靶標不精準,施藥劑量較大,不符合農藥減量增效要求,不利于保護生態環境。為加強農藥顆粒劑產品登記使用風險管控,根據安全環保、精準防治、減藥增效的原則,擬對農藥顆粒劑產品采取管理措施,主要涉及三方面的管理:

一是實行分類管理。

除登記用于防治土傳病害、地下害蟲外,原則上不再新增登記通過土壤施藥方式防治地上病蟲害的農藥顆粒劑產品。

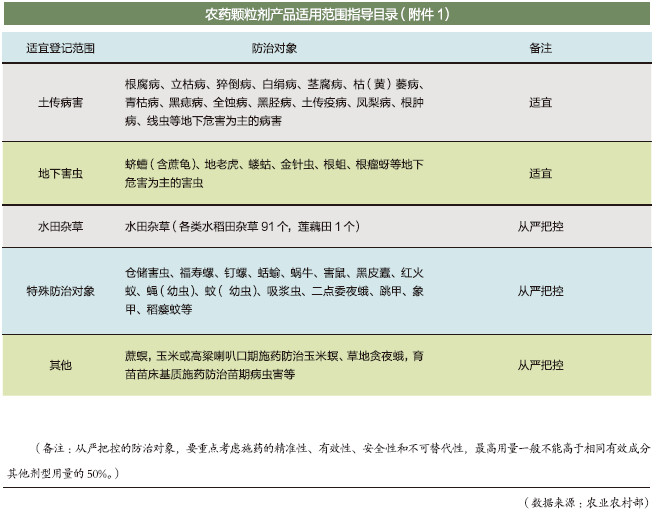

二是制定適用目錄。

制定《農藥顆粒劑產品適用范圍指導目錄》(附件1,以下簡稱《目錄》),列入《目錄》的防治對象,可以登記農藥顆粒劑產品。但對于《目錄》中用于防除水田雜草、特殊防治對象、特定施藥場所的農藥顆粒劑產品登記需從嚴把控。

三是限期清理已登記產品。

對已取得登記但不符合《目錄》要求、需變更或取消的農藥顆粒劑產品(附件2),登記證持有人可選擇《目錄》對應防治對象申請擴大使用范圍登記,提交的資料需符合《農藥登記資料要求》。自2026年1月1日起,不再保留除《目錄》外的農藥顆粒劑產品登記,2028年1月1日起禁止銷售和使用。

《征求意見函》對顆粒劑未來登記做出了細化的指導意見,盡顯國家對農藥顆粒劑產品從嚴管控的政策方向與信號,因此一經發布迅速在行業里引起激烈的討論和反響。

顆粒劑農藥發展勢頭強勁

顆粒劑是傳統的農藥劑型,近年來,隨著功能材料、緩釋技術以及加工工藝的不斷更新迭代,土壤生態環境的持續惡化,土傳病害的頻發,地下害蟲的猖獗,顆粒劑的優勢得到進一步的展現,得到市場和種植戶的追捧,發展勢頭強勁,煥發出新的生機。

20世紀60年代后期開始,由于環保科學的發展,為避免農藥粉劑撒布時微粒漂移對環境和作物的污染,農藥顆粒劑在全世界得到普遍的推廣應用。

顆粒劑是具有一定粒徑范圍、可自由流動、含有效成分的粒狀制劑,由農藥原藥和載體經過一定的加工工藝制備而成。一般可分為可溶性顆粒劑、懸浮型顆粒劑和泡騰性顆粒劑,若粒徑在105-500微米范圍內,又稱為細粒劑。其主要特點是可以直接溶解,也可以直接填埋于土壤中,方便放于植物的喇叭口(即葉心)中,主要用于防治種傳、土傳以及苗期的病蟲害。

21世紀以來,隨著功能材料、緩釋技術以及加工工藝與裝備的不斷發展,顆粒劑劑型設計理念的不斷豐富,再加上農戶對專業化防治服務等新需求的增長,極大地推動了基于防治場景的省力化、精簡化、功能型顆粒劑不斷涌現。因此,除了以制劑低毒化為加工目的的常規顆粒劑外,以控制釋放為目標和結合農藝模式的省力化的藥肥緩釋顆粒劑產品迅速增加。例如,農藥緩釋顆粒劑施用于玉米喇叭口處,可以有效提高農藥對草地貪夜蛾的防治效率,減少農藥使用次數,降低農藥使用量,降低對非靶標生物的負面影響,降低對環境的污染,具有很好的生態環境效益。

通過將農藥分子與聚合物材料以物理或化學方式結合,制備具有緩釋功能的顆粒劑是目前提高農藥利用率的重要途徑之一。緩釋顆粒劑可以使活性成分以緩慢或可控速率釋放到環境中,因此持效期更長,在生產上可以避免頻繁重復施藥,是經濟安全省力的施藥方式。

據了解,與常規噴霧制劑相比,緩釋顆粒劑不用稀釋直接施用,可以結合農藝操作,實現“藥種同播”等機械自動化作業。尤其是對于可根部吸收并向頂傳輸的內吸性農藥,加工成緩釋顆粒劑根部使用,可以避免傳統制劑對水莖葉噴施帶來的霧滴飄移脫靶損失問題,從而可降低環境風險。

在此背景下,近年來,農藥顆粒劑發展愈發受到行業、企業的關注,登記應用不斷加快。農業農村部農藥檢定所數據顯示,2014—2018年,登記農藥產品中顆粒劑所占百分比逐年增加,2018年登記農藥產品共計4513個,其中195個顆粒劑,顆粒劑占比為4.32%。

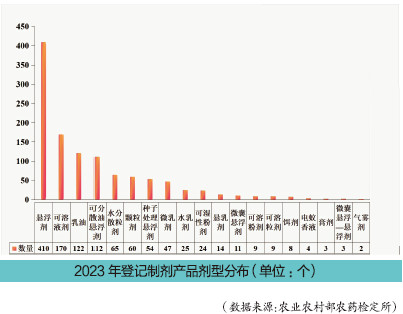

據中國農藥信息網統計,農藥登記顆粒劑產品已占全部制劑產品的2.1%,位列第10位。截至2024年1月23日,顆粒劑登記產品共計1097個。農業農村部農藥檢定所公示,2023年共登記農藥制劑產品1163個,劑型中顆粒劑以60個產品排名第六。

據河南一藥肥企業負責人介紹,顆粒劑之所以能成為越來越受歡迎的劑型,是因它與其他劑型相比,有許多明顯的優勢。總的來看有三大突出優勢,即劑型優勢、應用優勢和政策優勢。還有就是近幾年土壤生態環境持續惡化,土傳病害發生頻繁,地下害蟲猖獗,顆粒劑對于防治地下病蟲害優勢突出。具體分解來看,優勢體現在7個方面:1.施藥時具有方向性,使撒布藥劑能充分到達靶標生物而對天敵等有益生物安全;2.藥粒不附著于植物的莖葉上,避免直接接觸產生藥害;3.施藥時無粉塵飛揚,不污染環境;4.施藥過程中可減少操作人員身體附著或吸入藥量,避免中毒事故;5.使高毒農藥低毒化,避免人畜中毒;6.可控制粒劑中有效成分的釋放速度,延長持效期;7.使用方便,效率高。

藥肥增長潛力巨大

近幾年藥肥的熱度居高不下,以控制釋放為目標和結合農藝模式的省力化藥肥緩釋顆粒劑產品也在迅速增加。

藥肥防控的對象主要包括雜草、病害、害蟲及有害動物,特別適合用于防治地下害蟲兼治地上蟲害,也適用于土傳病害處理,還特別適合于灌溉用水能形成漫灌條件下的封閉除草,特別適合于需要保護天敵,避免葉面噴霧不當產生藥害的問題。而殺蟲藥肥是目前國內開發最成熟的藥肥品類之一,在南方的水稻、甘蔗,北方的小麥、花生等作物上已經得到廣泛的應用。從登記情況來看,以顆粒劑為例,氯蟲苯甲酰胺、噻蟲胺、殺蟲單、吡蟲啉、二嗪磷、阿維菌素、噻唑膦等是殺蟲藥肥登記的主要成分。其中專利到期的氯蟲苯甲酰胺也是這兩年藥肥市場最受專注的焦點。

因為作為雙酰胺類殺蟲劑最杰出的產品,防治大多數咀嚼式口器害蟲,尤其對鱗翅目害蟲防效突出,對部分雙翅目、鞘翅目、等翅目害蟲防效較好,也用于葉面處理、種子處理、土壤處理,所以,近兩年氯蟲苯甲酰胺顆粒劑登記也在持續增加。

中國農藥信息網顯示,截至2024年1月23日,氯蟲苯甲酰胺顆粒劑登記產品共計47個,其中,登記的藥肥顆粒劑超20個,主要用于水稻、甘蔗、小麥、花生等作物的二化螟、蔗螟、金針蟲、蠐螬的防治。

中國的作物種植面積19億畝,可應用藥肥的潛在面積8.8億畝,市場容量超100億元,隨著氯蟲苯甲酰胺顆粒劑登記的增加,藥肥的增長潛力也將得到進一步的釋放。

從嚴管控是趨勢

雖然農藥顆粒劑使用廣泛,優勢突出,但部分顆粒劑產品還是普遍存在施藥方式粗放,防治靶標不精準,施藥劑量較大的情況,顯然不符合農藥減量增效的要求,不利于保護生態環境。所以,加強農藥顆粒劑產品登記使用風險管控也是大勢所趨。

其實,在2022年8月,農業農村部農藥管理司就公布了關于農藥顆粒劑登記的管理措施,建議除防治土傳病害或地下害蟲外,原則上不批準通過土壤施藥方式防治地上病蟲害的顆粒劑產品。尤其是對跨界產品又以顆粒劑劑型為主的藥肥來說,管理政策的變化,對于藥肥產業的發展起到至關重要的作用,再加上農業農村部明確藥肥按照農藥產品來管理,這也為一些原本地下使用,防控地上靶標的產品登記提出新的挑戰。

因此,此次《征求意見函》的發布在藥肥行業內也引起不小的震動,各方主體反應不一。

“對藥肥行業影響很大,具體還要看政策落地情況,執法嚴影響勢必會立竿見影,反之就是對現階段影響有限。”

“對藥肥行業基本沒什么影響,應繼續科學管理,科學評價,加大對技術人才的儲備和生產工藝的革新,練好內功。”

“對藥肥影響不大,就是地下作物顆粒劑防治不能用于地上害蟲防治登記,就相當于氯蟲·噻蟲胺不能登記水稻二化螟,氯蟲·殺蟲單顆粒劑不能登記防治水稻稻縱卷葉螟,只能登記地下害蟲,我們有一個氯蟲顆粒劑從水稻換成甘蔗了。”

“短期對部分藥肥企業和產品、部分市場和靶標作物有影響,但這是對原來管理寬松、標準不統一、意見不明確的校正。如果藥肥野蠻發展,最終會導致藥肥退出市場的可能性,如果規范化,科學發展,反而會讓藥肥在特殊作物、特殊靶標、特殊場景下發揮作用,讓藥肥處在應有的市場地位。”

“現在做藥肥的廠家太多了,競爭非常激烈,不少企業都存在夸大宣傳的情況,而地下施藥防治地上害蟲的用藥量相對是比常規葉面噴施多一些,是不符合國家雙減政策的。另外,藥肥比較適合粗放管理的作物,比如甘蔗,如果能實現全程機械化、精細化的管理,用常規的施肥,打藥相對來說性價比更好,對環境也更友好。還有就是抗性的問題,和前幾年相比,現在藥肥的用藥量成倍增高,但效果還沒有原來的明顯。”

從以上各主體的言語中不難看出,他們認為此次《征求意見函》的發布長遠來看對藥肥行業還是會產生不小的影響,也很支持對藥肥市場監督和政策嚴管的。這也對正邁上快車道發展的藥肥產業敲響政策的新警鐘:在從嚴管控的趨勢之下,藥肥企業要秉持長期主義,回歸經營原點,加強自律,拋棄投機取巧的想法,持續加大研發,加大產品試驗示范,加強技術服務,精準解決作物痛點,注重效果反饋,為農戶創造價值,打造出自己的強勢品牌,以此帶動整個產業的高質量發展。