“岭上森林岭下田,牛肥香草乳如泉”,这是老舍先生对内蒙古农业发展的描述。事实上,受限于自然环境与历史因素,内蒙古的现代农业发展历史并不长。新中国成立之初,内蒙古粮食产量只有42.5亿斤,尚不能满足区内需求。而到 2023年,内蒙古粮食总产量已达791.6亿斤,每年有一半以上的粮食调往区外、供应全国。建良田、推良技,实现发展跃升据国家统计局数据,2023年内蒙古自治区粮食播种面积 10477.1万亩

“嶺上森林嶺下田,牛肥香草乳如泉”,這是老舍先生對內蒙古農業發展的描述。

事實上,受限于自然環境與歷史因素,內蒙古的現代農業發展歷史并不長。新中國成立之初,內蒙古糧食產量只有42.5億斤,尚不能滿足區內需求。而到 2023年,內蒙古糧食總產量已達791.6億斤,每年有一半以上的糧食調往區外、供應全國。

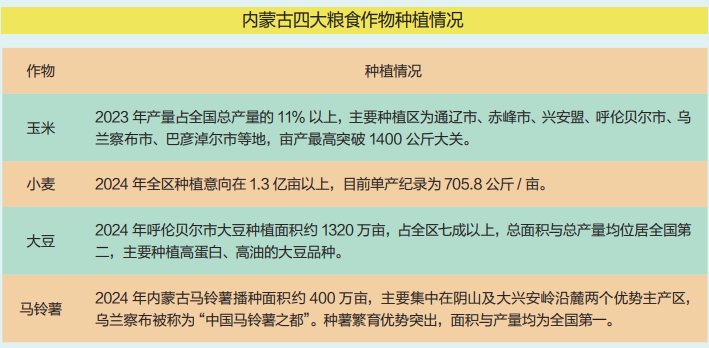

據國家統計局數據,2023年內蒙古自治區糧食播種面積 10477.1萬畝,總產量 791.6億斤,排名全國第 6,單位面積產量 377.75公斤/畝。內蒙古有四大主要糧食作物,分別是玉米、小麥、大豆、馬鈴薯。其中,馬鈴薯種植近年來呈向好發展態勢,無論是種植面積、產量、種植技術還是種薯培育,均取得了矚目成果。2023年,內蒙古糧食作物實現面積、總產、單產三增長,增長的背后是種植技術與政策補貼的多項支撐:玉米密植精準調控、大豆大壟高臺栽培、馬鈴薯綠色高效栽培等一系列技術模式得到有效推廣;基礎建設穩步推進,據網絡相關數據,截至 2024年初,內蒙古已累計建成高標準農田 5237萬畝,高效節水灌溉面積超 3350萬畝,配備水肥一體化設備的農田達到 2787萬畝。糧食作物之外,內蒙古的經濟作物主要由油料、糖料作物與中藥材構成,主要種植品種為向日葵、油菜、甜菜、肉蓯蓉、黃芪、桔梗、甘草等。當下,內蒙古種植業發展的總體思路是“鞏固提升口糧、主攻玉米大豆、兼顧薯類雜糧、發展油料作物”,糧油作物的大面積單產提升是大勢所趨,也是農資企業爭奪與發力的重點。

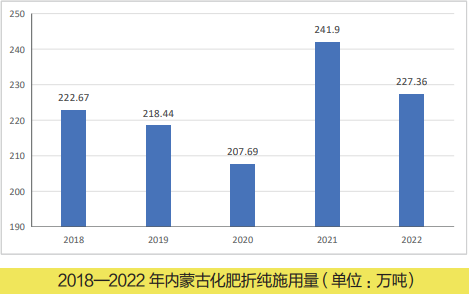

近5年來,內蒙古的化肥與農藥使用在數量上并沒有重大變化,甚至在“雙減”的大背景下,2021年還出現了較大幅度的增長。2022年,內蒙古化肥施用折純量為227.36萬噸,占全國施用總量的 4.48%;農藥施用量為 2.53萬噸,占全國施用總量的10.73%。受自然環境影響,內蒙古大部分土地肥力不足,農民就會施用大量肥料,不僅對當地脆弱的生態環境造成破壞,也增加了種植成本。以玉米、大豆為例,據內蒙古自治區社會科學基金項目成果調查研究數據,內蒙古玉米畝均化肥用量從 2005年的 19.84公斤增長到了2020年的 25.23公斤,增長了27.2%,畝均玉米化肥費用由 89.98元上漲到 124.41元,畝均玉米單產量由 502.1公斤上升至 576.16公斤,僅增長12.9%;大豆畝均化肥用量從 2005年的 4.92公斤增長到了2020年的 7.64公斤,增長了 55.3%,大豆畝均產量反而呈現下降趨勢,由 124.1公斤下降到 109.52公斤,跌幅為 11.7%。與畝均化肥用量增加相比,內蒙古主要糧食作物的畝均產量增長比例較低,甚至還出現了負增長,農資品利用率也較低,這不僅給當地生態系統增加了負擔,也提高了農民的種植成本。以肥料為例,由于內蒙古各地區土壤類型、灌溉條件、地力水平與栽種作物不同,所以對養分的需求也不相同,但大部分地區用肥仍以傳統的二銨與三元肥料為主。近年來,隨著高密高產品種的應用以及農業技術水平的提高,作物產量不斷增加,養分需求量和肥料配方也隨之調整。尤其是在綠色環保的農業發展要求下,需要逐漸轉變產品使用結構,增加有機肥、增效肥、新型農藥等產品的施用量。最后,農資產品的銷售與服務過程中亂象較多,如銷售人員相關知識水平不足、服務意識不強;假冒偽劣產品與坑農害農現象頻發,擾亂市場秩序;過度銷售造成盲目不科學的肥藥投入,影響產品的利用率;售后服務不規范,后期技術指導、全程管理式服務缺失等等。

雖然與山東、河南、云南等傳統農業大省相比,內蒙古的用肥用藥水平還有待提升,但隨著大豆、馬鈴薯、向日葵等優勢作物的“出圈”,內蒙古農資市場也迎來了新的發展機遇。

種植者分化孕育農資市場新需求

內蒙古的種植者分化速度越來越快。

與全國整體情況一致,內蒙古圍繞“穩面積、提單產”等任務目標,實施了各類農業補貼政策。例如巴彥淖爾市針對千畝以上的種糧大戶有每畝 400元的補貼,吸引和鼓勵了一部分農戶擴大種植規模。尤其是在玉米、大豆、馬鈴薯等作物上,出現了不少千畝以上的種植大戶。農業合作社、國營農場等模式也在加快發展。

另外,種植群體中的“馬太效應”也愈發明顯,做得好的越來越好,不好的則虧損退出,好地、人才、資金等都在逐漸流向優質的規模種植者手中。

這樣的局面帶來了農資發展新商機。

一方面,農資服務商、經銷商也在分化。因為種植難度加大,所以種植者尤其是種植大戶對于服務商的要求也越來越高,專業化、精細化的渠道商發展得越來越好。另一方面,農資生產企業也在重點布局大戶市場,服務模式、推廣方式與產品等都在發生變化。農資與市場傳媒在走訪市場時發現,新洋豐、六國化工、云圖控股、金正大等行業頭部企業都在該地區推出了作物專用肥、定制化肥料等產品,通過一站式營養方案、田間技術指導、技術培訓講座等方式爭奪大戶,推廣也從硬性銷售進化到試驗示范、技術咨詢、制定解決方案甚至是金融助農等更加有深度的營銷方式。這些轉變都是種植者分化帶來的新機遇,同時也在助推內蒙古農資市場不斷向好發展。專業化、精準化是當下農資市場發展的大趨勢,在內蒙古,則體現在對優勢作物市場的爭奪上。近兩年以馬鈴薯最為熱門。農資與市場傳媒也持續關注馬鈴薯作物,已連續多年召開馬鈴薯產業生態發展大會,對內蒙古的馬鈴薯產業進行了深度調研。當前,內蒙古的馬鈴薯種植,發展關鍵詞為種植分化、品質提升與土壤問題。與整體趨勢一致,內蒙古馬鈴薯種植也呈現出大戶更強的發展狀態。近年來,希森、V7、雪川紅、久恩 11、沃土 5號等新品種的種植范圍越來越廣 。隨著新品種不斷出現,對種植技術要求也越來越高,再加上氣候條件多變、土壤惡化、病害頻發等問題,對小戶來說,種植越來越難,而大戶只要保持在品種、土壤、資金、人才、技術等方面的優勢,還是會穩步向前發展。所以強者會越來越強,弱者會逐漸被淘汰出局。也有種植者透露,馬鈴薯雖然整體行情向好,但盈利者不足 30%,這些因素都在加劇種植戶的強弱分化。馬鈴薯銷售端的需求也在影響著種植端的選擇。2023年與 2024年的馬鈴薯行情,都傳遞出了好貨價格硬、走貨快的信息,馬鈴薯品質提升的要求自然也催生了種植戶對高端農資產品與專業化服務的需求。此外,由于連年種植、重茬種植、化學農藥累積,一定程度上造成了土壤肥力下降、養分固定、土壤微生物菌群失調等問題,影響了馬鈴薯根系正常健康生長。養根護根、促進根系正常生長,是當地馬鈴薯種植者重點關注的方向。需求明確、問題突出,各家農資企業也在紛紛瞄準這些變化和需求進行業務升級。農藥方面,綠色農藥、植調劑、生物刺激素等新型產品受到市場歡迎,熱門產品通過組合方案形式向市場推廣,取得了不錯的應用表現和市場反饋。肥料方面,馬鈴薯專用肥與定制化產品受到市場歡迎,如新洋豐的“洋豐至尊”“洋豐硫”等土豆專用肥,六國化工的控失活化純硫基土豆專用肥,金正大關注的定制化、專一化產品等等。這些專用產品不僅能夠提高產量,還能夠讓作物品質在市場上更具競爭優勢,受到種植戶的歡迎。隨著內蒙古種植結構的不斷調整和農業現代化進程的加速,企業需要不斷創新和優化服務;優勢作物的深入挖掘,也要求從業者不僅要關注種植技術和農資需求的特點,更要結合當地的土壤、氣候等自然條件,研發出更具針對性的產品。內蒙古農資進化已經啟程,誰能精準把握市場需求,誰就能在行業的競爭中脫穎而出。