农业发展主旋律:绿色防控

綠水青山就是金山銀山,投身農業之后更深刻認識到這需要每一個人、每一個企業的努力,尤其是農作物的病蟲害治理,是影響環境的一大因素。

我國作物病蟲害治理工作前期的無序發展造成了片面依賴化學防治的“重治輕防”傾向,到了后期才逐漸把生態學和經濟學以及現實情況結合起來。隨著環保意識的覺醒,1975年全國植物保護工作會議提出的“預防為主,綜合防治”的植物保護(以下簡稱植保)工作方針,至今仍是我國農業病蟲害防治工作的基本指導方針。回顧我國植保歷程,病蟲害防控的腳步似乎走得有些艱難。

綠色防控已全面布局

經過漫長的摸索前進,現代農業的發展進入了綠色防控階段。如今進行綠色防控的主要入手點一方面在于農作物,另一方面在于肥料和農藥,兩方面相互適應才能夠達到理想的防控效果。截止到2023年,我國主要農作物病蟲害綠色防控面積覆蓋率達54.1%,水稻、小麥、玉米三大主糧統防統治面積覆蓋率達45.2%,化肥、農藥利用率均超過41%,畜禽糞污綜合利用率達78.3%,秸稈綜合利用率達88%以上。

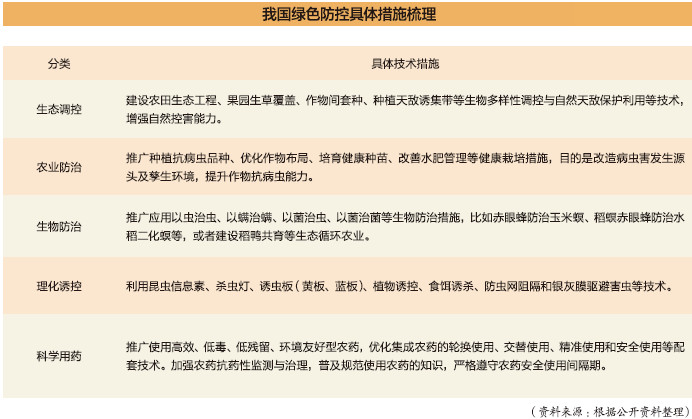

通過對綠色防控的一系列措施進行搜集整理,總體來講我國目前主要分為5大類,包括生態調控、農業防治、生物防治、理化誘控、科學用藥,這些措施共同構成了我國綠色防控體系,能夠在有效控制農作物病蟲害的同時,減少對環境的影響。

破局——綠色防控的著手點在哪里?

作物是防控根本

我國作物種類豐富,糧食作物、油料作物、蔬菜作物、果類、飼料作物、藥用作物等生長過程中都需要適宜的環境和充足的營養,病蟲害防控更是必不可少。

近年來,相關部門和單位針對農作物病蟲害綠色防控的會議不斷召開。例如,2023年7月4日,農業農村部在湖南省衡陽市召開水稻病蟲害統防統治與綠色防控融合現場會,強調各地要落實落細各項防控措施,大力推進統防統治與綠色防控融合,全力以赴實現“蟲口奪糧”保豐收;2023年12月15日,全國農技推廣中心召開2023年全國農作物病蟲防控工作總結會,強調要不斷集成推廣綠色防控技術,加強試驗示范,分區域、分作物建立可復制、可推廣的綠色防控技術模式,加快綠色防控技術推廣應用;2024年3月24日,中國農藥發展與應用協會主辦的2024綠色防控創新技術交流會,釋放出綠色防控技術對于農業可持續發展具有重要作用的信號;2024年4月2日,農資與市場傳媒主辦的2024花生高產綠色種植大會聚焦主產區作物病蟲害,提出必須將高效栽培技術、科技成果轉化、病蟲草害綠色防控技術等多方結合,以此推動作物獲得高產;2024年4月16日,農業農村部種植業管理司會同全國農技中心在江蘇南京召開全國小麥穗期重大病蟲害防控現場會,要求針對當前病蟲害發生新特點,強化科學用藥、安全用藥和綠色防控指導,提高技術到位率和防治效果,實現化學農藥減量增效。這些會議都是以作物為原點,延展討論怎么樣能做到綠色防治病蟲害,或者更好地進行綠色防控。

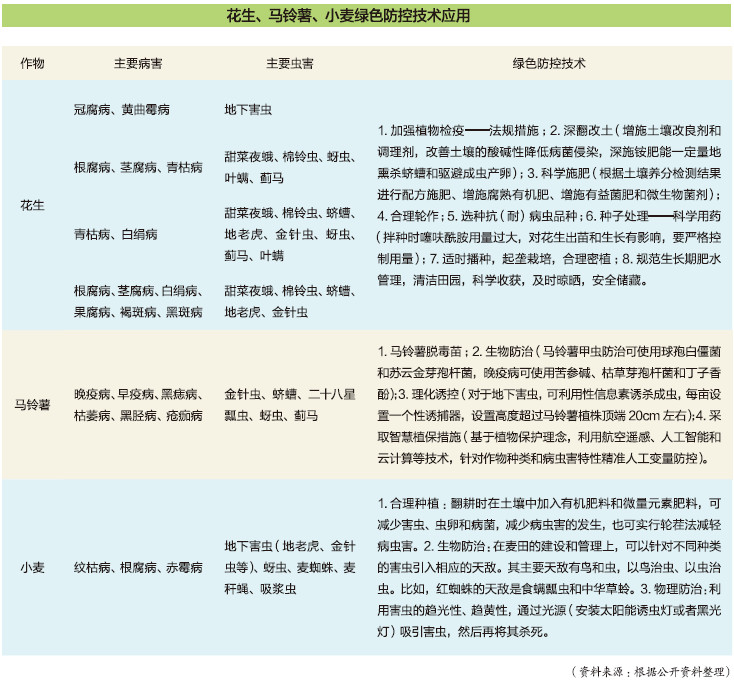

我們分別以花生、馬鈴薯、小麥為例來說明,無論是糧食作物還是經濟作物,病蟲害一直困擾著農民的生產勞作,嚴重時直接影響收益。過去依賴化學防治雖然有用,但是長期使用出現對作物產生藥害和農殘等問題以及后續問題。為了減少這些負面影響,低毒無害逐漸被放在首位,合理使用化肥和農藥、采用生物防治技術、開發環保型農藥、加強環境監測、增強農民環保意識、推廣有機農業等成為作物防治的優先選擇。

農資是必要手段

綠色防控首先是在耕地、種植結構、種植形態等方面做出改變,同時再通過減少化肥用量,使用生物類農藥的手段達到目的。所以說起綠色防控,還是農資人最熟悉,尤其是農資企業。

生物農藥防治有一套

以前研發的化學農藥在環境方面會造成土壤、水體、大氣中有害物質積累,對生態循環形成威脅,并且長期使用會影響有益微生物,使昆蟲天敵、害蟲產生抗性,降低防治效果,所以農資企業隨著植保防控政策不斷升級產品功效,生產綠色、環保、安全、全面的產品是發展必然。

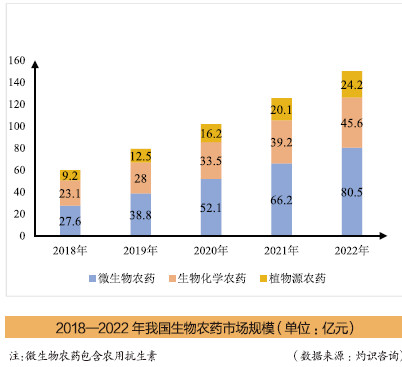

近年來,我國農藥產品更加豐富,從作物的生長習性和病蟲害的天性考量,分別從植物和動物以及微生物各方面研發出以枯草芽孢桿菌、木霉素菌、井岡霉素、阿維菌素、苦參堿、魚藤酮、天然羧酸類、醌酚類、萜烯類、昆蟲毒素、激素或者信息素等為載體的農藥產品,既能夠有效防治病蟲害,又不影響自然物質循環,大大降低了對生態、人體、作物的危害。中國農藥信息網數據,2022年我國生物農藥登記有39個,其中生物化學農藥31個,微生物農藥5個,植物源農藥3個。也有業內人士預測,到2050年,生物農藥市場將與化學農藥市場持平,這意味著綠色農業的發展將進入一個全新的階段。

新型肥料能量巨大

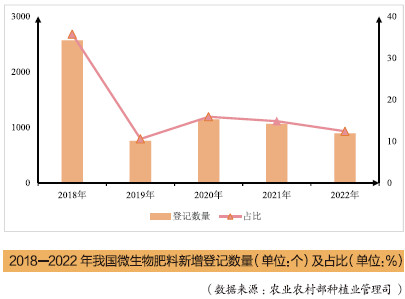

減肥增效是綠色農業發展的重要環節。在綠色防控工作進行中,新型肥料經過新時代的科技疊加,能夠對作物發揮最大的功效,還能對環境的影響最小。例如微生物菌肥、生物有機肥料等,占據市場份額越來越大。肥料企業利用植物之間的生長共性,遵循土壤-植物-微生物-肥料-環境之間的協同原理,滿足作物生長需求。中液控股執行總裁閆保福曾表示,用肥的過程是使植物走向更健康的過程,也是讓土壤更加健康的過程,在研發產品的時候選擇與植物最接近的原料,對作物產生的效果才最好,才能有更高的利用效率。綠色、高效、環保才能使農業可持續發展。

智慧植保成為綠色防控強動力

農業科技企業利用互聯網、大數據將農民、專家、供應商、政府等農業各方聯系起來,實現了植保決策科學化、防控治理精細化。上到農資企業,下到農資零售商,結合農業科技企業推進智慧植保工作,一直都身體力行。

筆者與農資企業進行交流時,發現他們在考慮產品的使用場景和使用性質的時候,會對是否適合飛防、水肥一體化等問題進行反復斟酌,確保農戶在使用的時候能夠最大限度地進行環保高效的工作。農業無人機、人工智能、智能農機等都在加快智慧植保的步伐,將農資產品和現代科技更好地配合使用,是農資企業需要提前規劃的事情。在進行區域調研的時候,筆者也從農資零售商口中得知,其所在地區2019年開始推廣使用飛防植保,三年時間內飛防應用面積已經擴大到該地區總種植面積的30%,這是一個很好的現象。

當下和未來的風景同樣重要

目前我國綠色防控工作正在穩步向前,但由于地區發展或者種植思想存在差異,這項工作并不是完全順利。曾有一位農資從業者開玩笑道,他負責推廣的新型肥料、農藥每年都有那么多的銷售額,可是他回到老家就沒見鄉親們用過。這說明老百姓對于用環保安全的農資產品并沒有很重視,當然也可能是沒有意識到好的農資產品對莊稼影響有多大,但是這間接反映了我們的工作做得不到位。

可能做到完全意義上的綠色防控還需要很長一段時間,面對的困難也充滿未知,但是總要有人去做。在農資人眼里,綠水青山不只是綠水青山,還包括那碧綠的麥田、金黃的油菜、鮮紅的蘋果、潔白的山藥……這些風景都是需要用肥料、農藥去保障實現。農資人和農戶打交道最多,最了解農戶在想什么,也最了解農業需要什么。

在科技飛速發展的當下,把好用的肥料、農藥帶給農戶,讓現代化的機器下到地里,讓國人吃上綠色放心無農殘的食物,是綠色防控工作的初衷,也是農資人義不容辭的責任。