产品创新,农资版图中最亮的光

和行業朋友聊天,他們說,現在行業還是在低水平上競爭。

沒有一家龍頭企業的銷量能占總銷量的10%,更別提30%了(一般行業龍頭企業銷量能占全行業30%,可以判定此行業已進入良性發展狀態)。

所以,無論是頭部企業還是發展中企業,大家都在忙著做產品的創新,一些頭部企業老產品增量較難,就想用新品的增量來置換企業的增量和占有率;中小企業用局部市場的勝利來確定自己特定區域市場的位置,用專業來占領市場。

當然,有的是真創新,有的是蹭熱度。因為,創新很難,蹭熱度卻很容易。高水平競爭就像高手過招,飛花落葉皆是武器;低水平競爭就像打架,沒有技術含量,就是勇敢地貼身肉搏,這些不提,我們主要說下行業的創新。

新農藥靶標高效、低風險

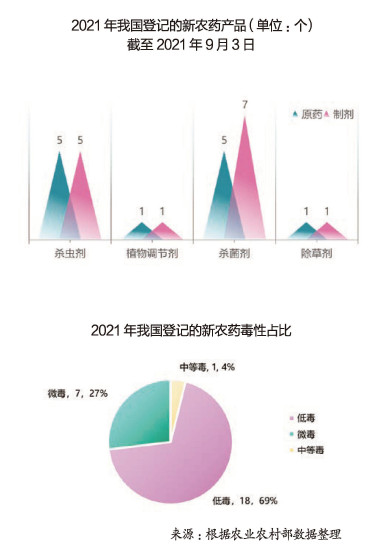

2021年9月3日,中華人民共和國農業農村部公告第468號,根據《農藥管理條例》《農藥登記管理辦法》等有關規定,經技術評審、全國農藥登記評審委員會評審,批準成都新朝陽作物科學股份有限公司等12家企業申請的冠菌素等26個新農藥產品登記,頒發《農藥登記證》,經核準的產品標簽內容一同發布,有效期五年。

此次登記的新農藥中,原藥6個:硫蟲酰胺、四唑吡氨酯、幾丁寡糖素醋酸鹽、酰氨寡糖素醋酸鹽、冠菌素、二氯異噁草酮等;母藥6個:博落回提取物、爪哇蟲草菌Ij01、解淀粉芽孢桿菌ZY-9-13、貝萊斯芽孢桿菌 CGMCC No.14384、殺線蟲芽孢桿菌B16、爪哇蟲草菌JS001等;其他均為制劑。

按品類分,登記的新農藥含殺蟲劑10個,殺菌劑12個,植物生長調節劑2個,除草劑2個。其中24個產品是原/母藥與制劑同時登記,占新農藥的92.3%。

此次新農藥登記,國內登記產品占多數,生物農藥占比大;毒性方面幾乎全部是低毒、微毒,占比96%;劑型也均為環境友好型。

新農藥的研發是一項高成本、高難度的工作,需要投入大量的人力、物力和財力,也對企業對市場需求的精準把握提出了高要求。我們也可以看到,目前農藥行業產品結構在不斷優化,農藥研發從高毒、高殘留農藥向高效、低風險農藥轉變,施藥方式在向精準用藥轉變。

究其原因,近年來國家加大推進農業綠色高質量發展和農藥使用負增長,同時建立、健全生物農藥登記法規和綠色通道,這些都將推動生物農藥的發展。

有人說,生物農藥目前還處于叫好不叫座的尷尬時代,市場關注度并不高。但是我們應該看到事物的進步性和趨勢,化學農藥的減量施用,必將帶動對環境友好的生物農藥的發展,或許,生物農藥的春天真的要來了。

肥料趨向特肥化、精準化

從2014—2015年達到峰值之后,肥料的施用量逐年降低,預計“十四五”期間肥料年增長率為-3%。種植結構的調整,肥效的提高,有機肥推廣效果明顯,人口老齡化,這些都對傳統的施肥方式和肥料創新提出了新的高要求。

業內的革新出現了“多頭”發展的態勢,和以往的“扎堆”不同,現在很多企業(特別中小型企業)會根據自身的條件,往某一作物或者產品的某一功能上聚焦。

從整個行業來看,新型肥料的發展比重加大。

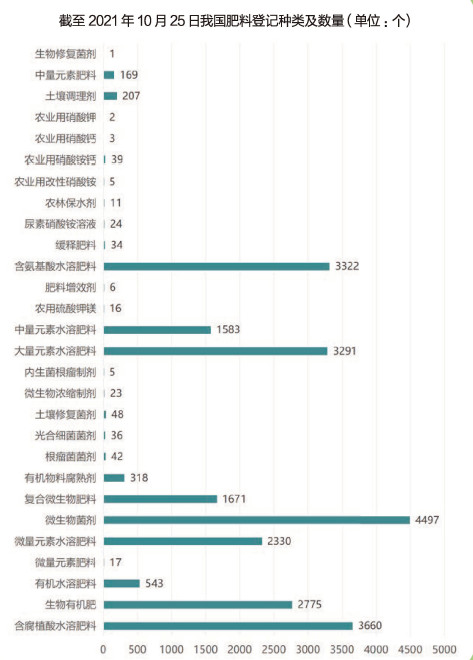

在種植業管理司肥料登記與備案中,肥料的種類包括:含腐植酸水溶肥料、生物有機肥、有機水溶肥料、微量元素肥料、微量元素水溶肥料、微生物菌劑、復合微生物肥料、有機物料腐熟劑、根瘤菌菌劑、光合細菌菌劑、土壤修復菌劑、微生物濃縮制劑、內生菌根瘤制劑、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、農用硫酸鉀鎂、肥料增效劑、含氨基酸水溶肥料、緩釋肥料、尿素硝酸銨溶液、農林保水劑、農業用改性硝酸銨、農業用硝酸銨鈣、農業用硝酸鈣、農業用硝酸鉀、土壤調理劑、中量元素肥料、生物修復菌劑等。可以看出一些細分品類的登記增加了。

登記產品的變化也反映了市場需求的變化,據農業農村部統計數據,2020 年我國新型肥料的施用量占總體化肥使用量的比重從不到 10%提升到30%,未來新型肥料占比將逐步提升。

筆者在大連經作區走訪了幾家經銷商,發現各種液體肥的比重也在增加。原因是設施農業的改變帶來了施肥方式的改變,有些即便是老園子,漫灌的時候也會用液體肥。習慣使之然,或者說轉換成本高了。記得做特肥調研的時候,有一位推廣人員講的,特肥推廣起來很麻煩,但是市場接受了之后不再用特肥更麻煩。

大企業方面,新型肥料的銷量也在提升。通過傳統新型肥料增量、高附加值經濟作物專用肥增量來開發增量的不在少數。

新洋豐半年報顯示,上半年,新洋豐新型肥料營業收入占比22.81%,同比增長達43.46%;云圖控股上半年營收,常規復合肥占比35.75%,新型肥料占28.19%;心連心公司的農用化肥約一半屬于新型肥料;云天化以基礎肥為主,功能肥、特種肥協同發展,正在推進新型化肥產品的研發,打造差異化肥料體系。

農服拓展了農資經營模式

除了肥料、農藥的創新,很多企業或者平臺商開啟了服務創新模式。有大農服,有小農服,有大平臺式(從種到收)的創新,有智能服務平臺的農服,有托管的農服,有純技術服務的農服,也有某一個技術或者關鍵節點的定向服務的農服……

所以,目前我們的農服模式包含:一站式服務平臺、飛防+植保、農事服務、技術和信息服務、區域結盟/聯合、數據/檢測、全程托管、數字農業等等。通過農業專業化服務來提高農業效率。

農服的崛起,其實并非企業不甘于僅生產農資,而是市場發展使然,既是客戶需求多樣化驅動的結果,也是農資企業內部發展驅動的結果。

在產品、價格已經無法拉開距離的今天,利潤一再攤薄,推新品和做農服成了企業增量的兩個抓手。而部分區域經銷商做全產業鏈,在服務和產品上做出了差異化,對渠道的掌控能力,對種植者的黏性的掌控能力,以及高溢價能力,都令行業震驚。

遼寧阜新嘉禾美來谷物種植專業合作社聯合社負責人向筆者介紹了他們的15億目標計劃,令筆者吃了一驚,又覺得可以實現。

試想,一個平臺商的維度就那么高,放大到整個農資行業呢?所以,農服也是一個比較有“錢”途的行業。

農服更是最具備長期主義的一個行業。只要躬身入局,長期全心投入,讓自己成為解決問題的變量,不走捷徑,堅持踏實服務這件正確而困難的事情,長期投入,最后隨著邊際成本越來越小,最后終將獲得“增值”。

不想說農服是“風口”,因為我們每一個農業服務者都要像一只蝴蝶,可以憑風借力,也可以逆風改變走勢。而不是憑著“豬都能飛”的盲目,扎進農服行業。

農資產品和農服是休戚與共的,一切農服模式的底氣都是產品+技術,有了好的產品制造,有了好的技術和方案,農服才能長期發展。

我們涉農活動都是由工業支撐起來的。

而遺憾的是,很多人的目光都盯著互聯網的創新,而嘆息農資實體經濟的發展緩慢。是的,化肥、農藥的創新很艱難,很漫長,需要很多的人力、時間、資金,甚至很多創新到頭來也面不了世。但是如果都只喟嘆,而不奮起努力,又怎么能夠發展?

化肥、農藥創新是行業的支柱,是農業版圖中的亮光,希望大家都能關注到它們。