随着消费升级,以及人们对健康养生认知的加强,尤其是在新冠肺炎疫情常态化的催化下,中医药大放异彩,中药材市场也随之被激活,市场需求呈现出飞速增长的态势,前景可观。中药材人工主栽有300多种,种植规模近9000万亩,超2000亿元的成交额,年均复合增长率近10%。“种药热”持续升温,席卷全国,强势“破圈”。这个小宗作物行业,这个细分市场里的细分市场、缝隙市场,甚至被戏称为“隐秘的角落”的市场,正迎来自

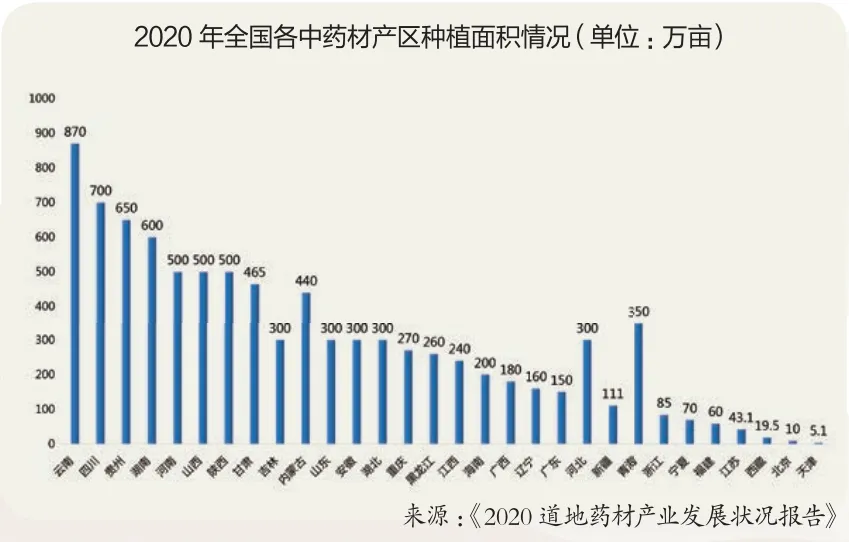

隨著消費升級,以及人們對健康養生認知的加強,尤其是在新冠肺炎疫情常態化的催化下,中醫藥大放異彩,中藥材市場也隨之被激活,市場需求呈現出飛速增長的態勢,前景可觀。中藥材人工主栽有300多種,種植規模近9000萬畝,超2000億元的成交額,年均復合增長率近10%。這個小宗作物行業,這個細分市場里的細分市場、縫隙市場,甚至被戲稱為“隱秘的角落”的市場,正迎來自己最好的發展時代。品類豐富,產銷兩旺,用肥需求大,用藥短缺,具有持續發展的潛力,還沒有統治者,這個曾經的小眾市場正被催生成不容小覷且充滿想象力的藍海,并一舉成為當下眾多具備技術特色的農化企業競逐細分市場新的增量入口,有望成為下一個細分流量割據的新戰場!在“回歸自然”和 “自然療法”潮流席卷全球的今天,中藥材因其天然、療效確切、價格相對低廉的特點和優勢,備受國際和國內市場的青睞。特別是近幾年,隨著消費升級,以及人們對健康養生認知的加強,尤其是在新冠肺炎疫情的催化下,中藥材市場需求正呈現飛速增長的態勢。中藥材是中醫藥事業傳承和發展的物質基礎。我國是世界中藥資源最豐富的國家,目前國際市場中70%的天然藥用植物來源于中國,中醫藥已傳播到130多個國家和地區,全球中草藥應用日益廣泛,銷售量也在逐漸增加。國家統計局數據顯示,2019年我國中藥材市場成交額突破1650億元,預計2021年中藥材市場成交額將逼近2000億元大關,2024年將超過2000億元,年平均復合增長近10%,中藥材市場規模巨大,前景可觀。根據《2020道地藥材產業發展狀況報告》發布的數據,到2020年底,全國中藥材種植面積約為8939萬畝。從市場流通統計來看,我國常用的中藥材有600多種,主要栽培品種約有300種以上,大規模種植品種約有100種。種植面積小的藥材品種幾百畝,大的有幾十萬畝。

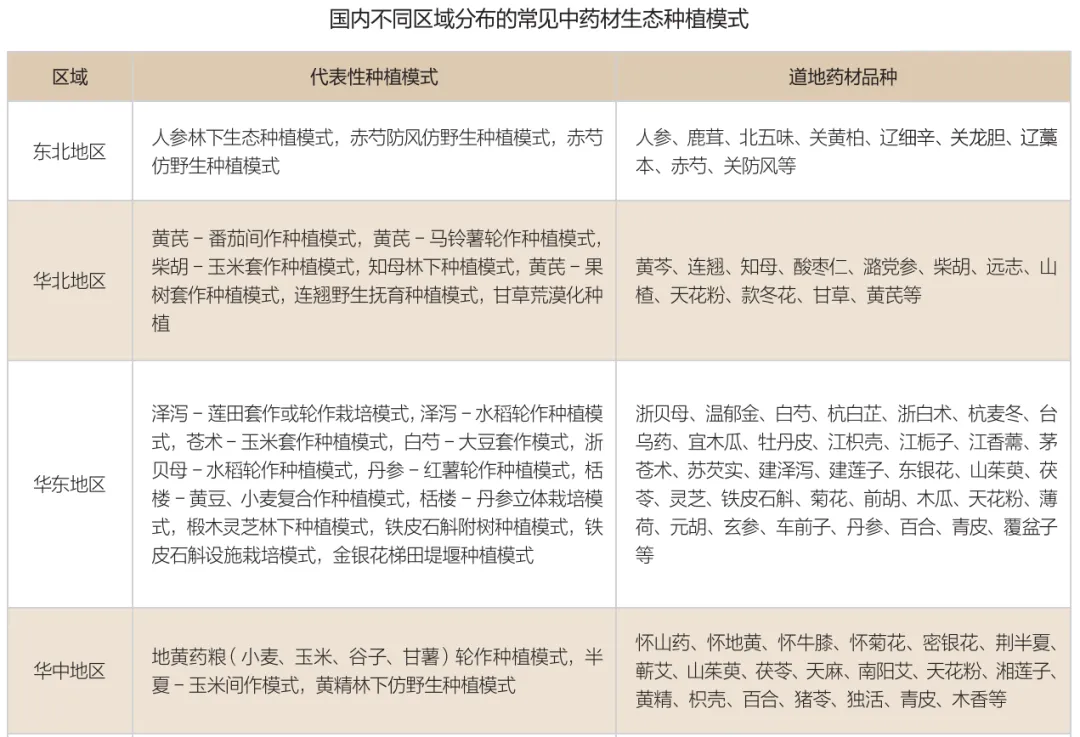

參照《全國道地藥材生產基地建設規劃(2018—2025年)》和《中國中藥區劃》,目前全國道地藥材產區分為東北地區、華北地區、華東地區、華中地區、華南地區、西南地區、西北地區和青藏地區八大產區。種植中心和藥都主要有安徽亳州、河北保定安國、江西樟樹、河南禹州、河南輝縣、湖北蘄春、遼寧本溪、福建泉州永春、成都荷花池、哈爾濱三棵樹。其中,亳州市是聞名全國的中華藥都,也是全國最大的白芍種植基地,更是當前全球最大的中藥材集散中心和價格形成中心,中藥材種植面積一直保持在100萬畝以上。基于人工干預程度的中藥材種植模式有露地栽培、設施栽培、無土栽培、仿野生栽培和半野生栽培、野生撫育。種植方式包括混作、間作、輪作和套作。近9000萬畝的種植規模,300種以上的栽種品種,超2000億元的成交額,無不彰顯出中藥材這個稍顯邊緣的小宗作物品類,背后蘊藏著巨大的農資市場容量。曾經的小眾市場已成不容小覷的、高速成長的藍海。它的快速興起,給農資行業提供了嶄新的機遇和賽道。

在全球疫情持續蔓延以及異常天氣的催化下,2020年以來,藥市行情形勢大好,據了解,安徽亳州中藥材專業市場里有2600多種中藥材品種,有超過60%的品種價格都出現了不同程度的上漲,甚至有些藥材漲幅超過100%。其實,中藥材這輪漲價潮并非一時咋起,從2020年下半年開始,中藥材的價格就進入了上漲的通道。像馬錢子價格年漲幅高達228%,澤瀉價格年漲幅203%,柏子仁、大風子、紫蘇子、郁金這些品種年漲幅都超過150%。此外,隨著抗疫一號方、二號方的出現,黃芩、板藍根、半夏、牛蒡子、連翹等為代表的抗病毒藥材,更是異常緊俏,產銷兩旺。其中,黃芩的根部是抗擊新冠疫情“三藥三方”里的一味重要的中藥材,導致最近兩年黃芩的身價飛速攀升。據悉,2019年黃芩的干貨收購價格在12元/公斤左右,2020年身價就翻了一倍,預計今年仍能保持這個價格。其他品種當中當屬柴胡的價格漲勢最猛,2019年時還在20多元一公斤的柴胡干貨價格,今年接近百元大關。

“其實,草根類藥材價格近兩年出現了不同程度的上漲,像燕窩、蟲草、人參一類的稀有名貴中藥材價格也迎來了‘牛市’。而若論今年最熱門的中藥材,一定是白芷,農民種植一畝白芷,從去年毛收入2000元左右,猛漲至今年的8000元左右。高收益之下,也極大地激發了藥農擴種白芷為代表的熱門藥材作物的積極性和信心。”安徽佰秀農業科技有限公司總經理趙心偉表示,目前藥市走出了低迷,進入了活躍期,凡是有利好的品種都會出現一波漲價行情,而本輪中藥材價格上漲的主要原因是供需不平衡造成的,一方面中藥在抗疫中的良好表現使人們對中藥更加重視,中藥材的需求量在持續增加;另一方面,這幾年來異常天氣的增多又對中藥材產量穩定性造成了極大的影響。趙心偉預測,隨著后續糧價持續上漲以及新藥典實施后種植成本可能增加,中藥材價格將會繼續上行,中藥材價格上漲或將成長期趨勢,亳州乃至全國的中藥材種植面積今明兩年將有一個快速的拉升。而白芷以及板藍根、半夏、牛蒡子、連翹等這些抗病毒的藥材都將成為未來兩年種植戶眼里的香餑餑和搖錢樹。一直以來,中藥材產業都被視為是我國最具特色的傳統優勢產業之一,也是最具有市場潛力的朝陽產業。自2011年以來,隨著國家多項鼓勵政策的出臺,尤其是2017年原農業部等五部委發布的《中藥材產業扶貧行動計劃(2017—2020年)》,極大地推動了地方政府發展中藥材種植產業的力度。從地域分布來看,2015年以前把中藥作為重點產業的省份僅有10個,到2016年,重點中藥種植省份迅速增加,到2018年已實現全國覆蓋。根據農業農村部網站公開的數據,2016年和2017年的中藥材種植面積分別為2898.6萬畝和3250.5萬畝,到2020年底,全國中藥材種植面積約為8939萬畝。相比2010年前的1000萬畝左右,已經翻了數番。改革開放以前,能夠人工栽培的中藥材僅有150多種,到2017年12月,根據第四次全國中藥普查的數據,人工栽培的中藥材已有746種。近幾年,中藥材已成為農民發家致富首選的熱門農作物之一。也正是因為如此,“種藥熱”在全國范圍內遍地開花,尤其是這兩年,疫情和極端天氣的推波助瀾,更是將中藥材種植推向高潮。

也正是因為大量的擴種,導致面積大增,市場開始趨于飽和,供大于求,所以,從2017年開始,中藥材價格開始持續下滑,陷入低迷期,種植面積和種植戶數量也相繼銳減。直到2020年疫情暴發,再加上極端天氣影響,供求不平衡支撐藥市回溫反彈,價格恢復性上漲,才再次盤活和激發了藥農的種植積極性,種植面積開始回升。其實,中藥材種植跟價格高度正相關,價格高了種植面積就增長一些,反之就減少或不種。當然除了價格因素,還有重茬種植導致的病蟲害高發,土地流轉成本高,也是導致中藥材種植面積不穩定的關鍵所在。所以,在藥材圈,異地種植也逐漸成為趨勢。這幾年亳州不少藥農開始向河南、山東周邊包地種植白芍、白芷等。而云南文山不少種植戶開始選擇到紅河州、曲靖、昆明周邊等區域進行包地種植。另外浙江的貝母、寧夏的枸杞子、四川的黃連等都存在跨區域種植的現象。業內人士表示,中藥材不同于其他經濟作物,異地種植不可隨意。大多數道地藥材源自特定產區、具有獨特藥效,需要在特定地域內生產,才能保證其優良的品質。大量驗證表明,一旦改變藥材生長環境,藥效往往就不行了。中藥如果需要異地種植,必須經過三代繁殖,并驗證其療效可靠、安全才算引種成功(用第一代的種子種第二代,第二代的種子再種第三代,直到三代藥材的療效和原產地藥材一致),才允許移植。但也有些藥材的產地是需要不斷轉移的。比如地黃又叫“生地”,即必須在新的地方種植才行,種過地黃的地塊三十年內都不能再種地黃。所以地黃的產地由河南焦作轉移到山西的芮城、臨猗、萬榮,后又轉移到了曲沃、襄汾、洪洞。三七、人參、丹參、桔梗等多種藥材,雖不像地黃那樣禁止重茬,但若重茬再種則品質下降非常明顯,病蟲害也異常增多。在克服三七、人參重茬連作問題上,雖然很多科研部門沒少研究,但收效甚微。還有丹參,歷史上豫西是丹參的道地產地,后來轉移到陜西商州,山東莒縣后來居上,但現在也無地可種,向外轉移到了山東新泰。農民種植藥材的盲目性導致適宜道地藥材種植的產區不去規范種植,非適宜種植區則盲目引種、不斷擴種,以致質量難以保證。所以,專家強調一定要考慮到當地的氣候、環境、地質等因素,要與原產地基本一致,否則藥效難以保證。切莫盲目異地種植一些對環境要求很嚴格的藥材。據趙心偉介紹,當前的中藥材種植圈,可以分為兩類種植戶:一是傳統種植戶,無論行情好壞,都不會影響種植意志。二是屬于“半路殺出程咬金”型的,不懂藥材種植,卻受中藥材種植的巨大利益所驅使,從而抱著暴富的期待進入這個行業。傳統種植戶中,散戶占據主流,農場式、合作社等中藥農業組織模式尚處于起步和探索階段。因為中藥材種植需要精細化管理,小戶2—3畝,5—6畝的居多,種植百畝、千畝的很少,大戶30—50畝的居多。當然,受這兩年藥材價格普漲、市場行情好轉的影響,也不乏有80后以及90后返鄉創業的大學生加入“種藥大軍”, 有的甚至也做起藥材生意,但只是少數,老藥農仍是主力軍。散戶種植導致產業集中度低,導致市場控制力差,管理相對比較粗放,廣大藥農為提高藥材產量, 濫用農藥和化肥現象比較普遍。如何在農戶中間推廣規范化種植,是今后全國各中藥材主產區要解決的大問題。散戶種植下,在中藥材種苗端也相對“野蠻”。目前我國還沒有一家中藥材種子種苗示范企業,在生產流通上屬于“三不管”地帶,主要都是由中藥材經營商“兼職”擔當。在采購藥材的過程中,他們了解到當地藥農對種子種苗品種的需求后,再通過收購、區域調運等方式來滿足藥農的需求。這種散亂無序的狀態,也亟待規范,以保證藥材質量。藥材好,藥才好。要想賣好,首先種好。中醫藥振興的關鍵在中藥,中藥振興的關鍵在其質量和安全,中藥質量的基礎則是健康的土壤,只有在健康的土壤上才能種出高產、優質、安全的原藥材。所以,中藥材產業的健康高質量發展,從產量轉向品質是必然的道路。2020版《中國藥典》的實施對中藥材的品質提出了更為嚴格的要求,給傳統種植方式帶來挑戰,這就倒逼中藥材要綠色種植、品質種植。鄂中生態副總經理代中旭表示,這幾年伴隨著種藥熱,在亳州等地中藥材優勢產區病蟲害的發生也愈發頻繁,尤其是土傳病害。長期以來,由于化肥的不合理施用以及高強度、連作種植普遍,藥材產區的土壤狀況已不容樂觀,土壤鹽堿化、板結,重茬連作障礙,營養元素失衡,化肥農藥污染,有機質含量低,土壤生態環境惡化、有害病菌滋生、生物多樣性退化等一系列的土壤問題不但使農戶的收益受到影響,還影響中藥材的安全。這就要求藥農在種植端要綠色種植,品質種植,所以科學選擇肥料是關鍵。中藥材生長發育需要多種營養元素,氮、磷、鉀三元素需要量大,用肥量雖不及大田作物,但用肥水平還是要高于大田作物。根莖類的中藥材全靠肥料,例如白術整個生產周期需要施肥三次,畝成本在700—800元;白芍用肥兩次,成本在 400—500元。近9000萬畝的種植規模下,中藥材的肥料市場容量無疑是巨大的。據趙心偉介紹,目前中藥材施肥還是以傳統的單質肥和復合肥為主,復合肥多以硫酸鉀、硝硫基等高端復合肥為主。但是隨著規模化種植進程的推進,新版《中國藥典》的實施,綠色種植與品質提升成為主流,農戶逐步認識到單一過量施用大化肥的弊端,開始注重土壤調理。微生物菌肥、腐植酸類肥料、有機肥、藥肥、中微量元素肥、生物刺激素等一些功能性特肥產品這兩年也慢慢在亳州藥材區農戶中間傳播開來,成為新寵。金正大、史丹利、新洋豐、中化、云天化、紅四方、貴州西洋、芭田、拉多美、天脊、司爾特、山東農大、鄂中生態、川金象、迪斯科、湖北三寧、上海永通、四川龍蟒大地、廣東嘉美好、德國康樸、美國獅馬、波蘭阿道姆、澳大利亞埃爾夫、意大利比奧齊姆、荷蘭科伯特、西班牙海夫、西班牙艾普、青島滋百農、青島海大、山東京青科技、中農綠康等國內外復合肥和特肥企業在全國各中藥材主產區都有著不錯的表現。京青的益生元算是為數不多的生物菌肥大單品。在代中旭看來,相對于普通大田作物,藥材種植在用肥上應更為考究。隨著這兩年藥市行情和價格的持續回暖,藥農的種植信心也逐步回升,也更注重綠色和品質種植。中藥質量的基礎是健康的土壤,對以土壤健康為出發點,滿足藥材作物不同生育期用肥需求,最終實現藥材品質和產量雙提升的功能性特肥逐步接受并廣泛使用,未來的市場空間還是非常廣闊的。當前鄂中生態把中醫農業作為轉型的一個大的方向。主要聚焦亳州市、阜陽市和太和縣的白術、薄荷、桔梗、何首烏等,其中白術占主要,主推仟金方微生物復合肥系列,年銷在3000噸左右。據代中旭透露,當前在推廣中痛點和難點還是農戶對功能性肥料價格比較敏感,市場占有率暫時沒有傳統大肥的市場高。但相信隨著農戶教育的持續推進和市場培訓的持續成熟,功能性特肥在藥材區的前景將更廣闊。在藥材區推廣特肥的廣闊前景毋庸置疑,市場也趨于成熟,但肥企要切實上量,并無捷徑可言,仍是要把基礎工作夯實,特別是配套的技術服務和解決方案,立體開發是關鍵。“要想真正在三七為代表的中藥材作物上實現特肥上量,必須把田間試驗示范的基礎工作做扎實、做透,讓農戶真正看到實效才是王道。” 波蘭阿道姆有限公司中國區營銷總監楊巍表示。云南馬龍三福科技產業有限公司董事長王暉也表示,特肥整體在中藥材市場潛力還是很大,核心在于研發團隊服務都要跟上,要立體開發才能實現上量。代中旭也坦言,在中藥材上快速上量的前提是企業需要有不斷完善、能解決實實在在問題的產品,不斷提高市場占有率和品牌的知名度;高密度的產品試驗示范田以及業務員常年精耕細作的工作作風。推廣上要系統地推進,接下來2—3年會繼續加大仟金方系列的產品配方完善,胸懷“以中醫問診中國農業,為中國億萬耕地療傷”的遠大理想,加強自身員工對于中藥材的專業知識的培養,繼續推行試驗示范田的種植,用實實在在的效果去賺取老百姓的口碑,用腳踏實地的服務去贏得市場的認可。中藥材種類繁多, 種植過程中病蟲害發生較為嚴重, 防治基礎較為薄弱, 且處于無序化發展狀態。尤其是在登記層面,中藥材還存在很大的缺口,“零記錄”的藥材作物眾多,登記市場空間巨大。農業農村部暫將中藥材同蔬菜、茶葉及果樹等視為經濟作物進行統一管理。建議使用高效、低毒、無公害的農藥, 嚴禁使用國家禁止的劇毒、高毒、高殘留的農藥。

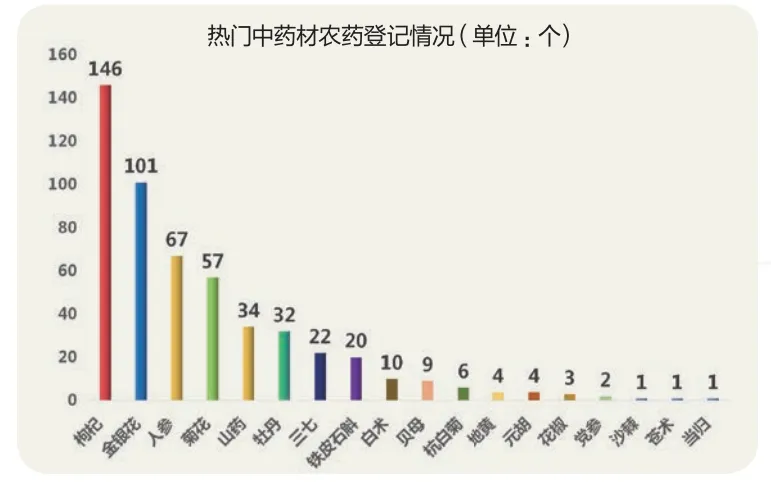

查詢中國農藥信息網登記信息可知,截至目前, 在中藥材種植領域登記的農藥種類僅為44種, 且只涉及8種藥材的21種病害。枸杞是當前農藥登記最多的藥材,有146個產品;其次是金銀花,登記產品101個;第三是人參,登記產品67個;第四是菊花,登記產品57個;第五是山藥,登記產品34個;第六是牡丹,登記產品32個;第七是三七,登記產品22個;第八是鐵皮石斛,登記產品20個;第九是白術,登記產品10個;第十是貝母,登記產品9個。沙棘、蒼術、當歸登記產品都僅有一個,而白芍、白芷、何首烏等藥材都是零登記,面臨無藥可用的局面。由此可見, 我國目前登記可供使用的農藥種類遠不能滿足無公害中藥材生產中病蟲害的防治需求。當然,也應該看到,針對中藥材生產中登記農藥短缺的問題,這幾年農業農村部在持續加快推進中藥材等特色小宗作物用藥登記步伐。積極引導農藥登記試驗單位和農藥生產企業開展聯合登記試驗,開辟農藥登記審批綠色通道。明德立達水稻項目首席技術專家兼中藥材研究院院長楊正先表示,中藥材用藥登記盡管占所有作物用藥登記的比例很小,但隨著中藥材種植越來越追求“品質安全”,國家對小宗作物用藥登記的支持力度也在加大。近年來,中藥材用藥登記取得了長足的發展。目前已在人參、三七、枸杞、山藥、菊花、鐵皮石斛、金銀花、當歸、黨參、白術、貝母等25個中藥材品種上有近百個農藥品種進行了登記。據趙心偉介紹,在亳州實際生產過程中, 常規大宗中藥材如果遭遇病蟲害侵襲, 在“無藥可用”的情況下,當地的經銷商和藥農只能憑借經驗去找產品進行防治,這樣不僅容易產生藥害,難以保證植株存活, 相反還會導致藥材農殘及重金屬含量嚴重超標。眾所周知,中藥材為代表的小宗作物的登記費用高,周期長,很多試驗企業由于缺少小宗作物的試驗方法,致使試驗無法安排,登記的時間比一般產品要延長1—2年。而即便登記下來,由于種植面積的局限性,銷量上也根本無法跟大田作物相比。陜西西大華特科技實業有限公司云貴大區經理兼西南(云貴川渝)重點產品項目經理陳明友也表示,中藥材作物種類多,病蟲害情況復雜,進行中藥材作物登記的企業首先要計算投入產出比,合適了才會立項。小宗作物登記的關鍵在于優惠政策,沒有優惠政策,很少有企業去做這件事。當下很少有拿小宗作物做新產品上市登記的,究其原因還是投入產出低,目前多數企業以擴展登記為主。無疑,中藥材的農藥登記缺口還很大,背后蘊藏的市場容量亦巨大。那么,中藥材的農資市場容量到底有多大,暫時難以有確切數字的估量。但在農藥上的市場容量業內人士估算大概會在30億元以上。據趙心偉介紹,中藥材用藥量都不是特別大,但是用藥水平卻很高。以白芍為例,正常年份一畝地一年用藥成本200—300元(7遍藥),所以,僅亳州的農資市場容量就在1億元以上。這幾年,隨著中藥材地位的日益凸顯和聚焦細分市場熱潮的推進,眾多農化企業都入局了這個賽道,謀求上量之路。外企農藥品牌有拜耳、先正達、科迪華,國企農藥品牌主要有利民化工、海利爾、成都新朝陽、江西禾益化工、河北冠龍、吉林金秋、明德立達、陜西西大華特、四川國光、浙江龍灣化工、杭州宇龍、浙江威爾達、青島恒豐作物、一帆生物、德強生物、海南正業、河北科綠豐、山東泰諾、山東濰坊奧豐等等。三七、人參、西洋參、山藥、白芍、白芷、白術、鐵皮石斛、金銀花、澤瀉、杭白菊、枸杞、貝母、地黃、牛膝、丹參、連翹、半夏、田七、黃芪、黃芩、板藍根、牛蒡子、連翹、柴胡等都是企業重點聚焦的藥材品類。其中,明德立達依托自身的產品研發及技術服務優勢,2018年即制定了中藥材細分市場的戰略發展規劃,在產品研發、產品登記、技術服務團隊組建、基層中藥材服務站的標準化建立與運營等方面投入了較大的財力、人力,并成立了專門的“中藥材研究院”,專注于中藥材健康種植管理服務。依托中藥材上已登記產品明迪?、明潤豐?、明沃?、明贊?、德立卡?及其他微生物制劑、營養產品,力爭在未來三年來內,成為該領域“數一數二”的服務品牌。相信只要登記政策優惠到位,農藥企業一定愿意圍繞著中藥材各品類病蟲害解決方案登記一系列產品,實現小市場的高占有率,做小市場中的“大魚”。

在藥材的生產過程中,除草占據了很大的位置,不僅麻煩辛苦,而且費工費時,稍不注意就會“草盛藥稀”。因此,除草效率的高低及效果的好壞,直接關系到藥農的收益和藥材生產的成敗。特別是當前隨著藥材生產規模化的崛起,藥田除草效果的好壞直接成了壓死藥農的一根稻草。中藥材的化學除草與其他作物不太相同,如果除草劑使用不當,很容易造成藥害,所以除草劑在中藥材上要慎用。中藥材種類繁多,溫度、水分、光照、土壤類型、有機質含量、土壤耕作和整地水平等因素,都會直接或間接影響除草劑的除草效果。所以,目前,市場上還沒有廠商登記專門用于藥材的除草劑,多為借用農作物,如蔬菜、果樹等的除草劑。因此,藥農必須在有實踐經驗的經銷商或農技專家指導下購買除草劑和進行除草作業,以免造成經濟損失和不良后果。趙心偉表示,現在中藥材的苗前封閉除草劑的應用已經相對成熟,種前氟樂靈為主,種后苗前以二甲戊靈、乙氧氟草醚、乙草胺為主,都是三元復配主打。苗后闊葉草防治是當前很多廠商亟待攻堅的難點,精喹禾靈、烯草酮是主打。據悉,不同區域不同中藥材品種對除草劑的耐受性不同,所以,除草劑在中藥材上的應用,特別是苗后闊葉草防治用藥的準則和規律,現在不少農藥廠商也存在摸不著頭腦的問題,因此無法去登記產品。不少企業的技術顧問和業務員對一些藥材除草劑用藥要點也需要向有經驗的經銷商請教。是以,在藥材區,技術服務是農藥廠商的短板,亟待加強。中藥材大多蟲害較少,病害較多。蟲害主要有蚜蟲、介殼蟲、白粉蝶、紅蜘蛛、地老虎、蠐螬。病害以立枯病、根腐病、白絹病、白粉病、枯萎病、霜霉病、根結線蟲等土傳病害為主,其中細菌性病害發生逐年加劇。例如三七的根腐病,人參的軟腐病為代表的細菌性病害都呈現出逐年加重的態勢。所以,當前企業的中藥材農藥登記熱點主要集中在地下根部病害特別是地下和地上噴霧的防治細菌性病害藥劑以及植調劑為主。殺菌劑有效成分主要有噻蟲嗪、咯菌腈、嘧菌環胺、苯醚甲環唑、代森錳鋅、霜脲-錳鋅、丙環唑、王銅、異菌脲、醚菌酯、惡霉靈、乙霉-多菌靈、枯草芽孢桿菌;植調劑以赤霉酸、吲哚丁酸、氯化膽堿、丁酰肼為主。專注細菌性病害防治的西大華特從2010年就開始聚焦云南的三七市場,以噻霉酮為核心的產品,重點防治三七的根腐病和葉斑病,浙江龍灣化工也在三七根腐病防治上投放了龍克均。西大華特陳明友表示,隨著中藥材種植面積的快速增長,細菌性病害的市場需求和市場容量會越來越大。與真菌類藥劑相比,目前國內登記用于防治中藥材細菌性病害的農藥成分受研發、市場上量等因素影響十分有限。從數量看,細菌性病害登記數量實屬九牛一毛,產業仍處于小、散、亂的局面,在整個農藥行業的發展過程中缺乏話語權。在藥物防治層面,合理的混配或復配是未來中藥材細菌性病害防治藥劑的應用趨勢。

其實,除卻細菌性病害的高熱,中藥材因為土傳病害發生嚴重,殺菌劑和土壤熏蒸產品都有著廣闊的上量空間。例如先正達的阿米西達、美國拜沃的哈茨木霉菌、河北科綠豐的枯草芽孢桿菌等生物殺菌劑產品在人參產區有著很大的市場占比。中藥材市場容量足夠大,當下,國內大大小小的農藥企業或多或少都有關注中藥材,都有相關的產品投放,可謂是洶涌異常,但大多停留在培育市場的基礎階段,真正實現上量出圈的還是極少數,成功藥劑品牌運營不到10%,過千萬元的大品更是鳳毛麟角。據趙心偉介紹,縱觀全國藥材區,沒有哪個地方比亳州的經銷商和批發商多,產品早已飽和,競爭激烈,陷入內卷化。在亳州外國品牌沒有國產品牌有市場,企業品牌難以在亳州藥材區塑造成功,過千萬元的農藥單品也不存在,力量都分散了。所以在藥材區不存在哪家品牌的一家獨大,沒有所謂的統治者,都是聚焦1—2個藥材作物聯合當地有推廣經驗的經銷商慢慢做市場培育。明德立達楊正先表示,中藥材具有品種多、年限長、區域分散、病蟲害發生多樣化、種植及服務風險大等特點,一般的廠商不愿或無法提供足夠的資源進行服務,這是當前最大的痛點所在。未來唯有那些資源整合力度大、產品研發及技術服務強、能夠持續踏實扎根于中藥材健康種植管理領域的廠商方能脫穎而出。

對于上量,楊正先直言,廠商既要靠優秀的單品來上量贏得市場,更多要依靠幫助種植戶解決中藥材種植過程中的痛點、難點,從而形成一整套科學有效、安全健康的標準化管理方案,樹立領域內可信賴的優秀服務品牌。青島海利爾農資有限公司副總經理兼西南大區經理郭建鋒表示,中藥材市場上量沒有捷徑可循,好的產品推薦出去,試驗示范三會要跟上,找準市場定位,準確切入優勢產品,與優質渠道商一起踐行精準專業化的技術服務是核心出路。西大華特陳明友也表示,實現上量首先產品要安全、高效、綠色、環保;其次就是企業要具備很強的專業技能及植保知識,而技術服務是上量的核心要素。這就要求企業要組建專業的技術團隊,對各種中藥材的植保要點掌握到位,能真正幫助藥農解決種植中的病蟲害難題,助農提質增效增收。當前,明德立達針對中藥材市場的需求與潛力,以項目管理的方式進行市場推進。聚焦于人參、三七、白術、當歸、黨參、黃連、百合、黃精等中藥材品種,對中藥材種植過程中的地下病蟲草害防治、農藥使用減量增效、中藥材品質健康保障等進行一點一品種的攻關,建立及運營好核心中藥材種植區域的中藥材技術服務站,以點帶面形成區域性、核心品種的配套技術服務體系。

和企業一樣,經銷商群體要想在中藥材市場獲得更好的銷售,也要做好自身的轉型升級,由純粹的賣產品向服務商轉型,提高自身的技術服務能力。例如在東北有不少致力于人參土壤系統改良的服務商和品牌,徐懷友的“參博士”植保品牌和高英博的“參之源”品牌就是其中的佼佼者。他們都深度聚焦人參,有各自成熟的技術服務團隊和系統成熟的人參植保解決方案,致力于農田種參有機標準農田種參技術服務,全方位助力人參高品質種植。

細分市場大有乾坤,隱秘角落亦暗藏大商機。

在大眾健康養生認知持續加強、新冠肺炎疫情防控常態化的助推下,中醫藥必將長期大放異彩,爆發期已經來臨,中藥材背后的農資市場挖潛空間也必將無限延展,屬于它的風口期也將進入深度整合洗牌期。

未來中藥材種植一定是向品質、安全、健康方向發展,過度強調產量已不是根本出路。因此,安全、高效、環保、省工省時、解決藥農種植痛點、難點的產品將更具市場張力。當然,專業的植保團隊和技術服務以及解決方案必然是洞開和收獲這方藍海市場的核心要素。