农化行业,智能制造的新竞技场

仿佛一夜之間,農資行業的智能制造如雨后春筍般多了起來。

近兩個月,筆者去的工廠大多是智能工廠:有以質量管控為核心的產品全程可追溯模式,有快速響應市場多樣化需求的柔性制造模式,有全鏈條數字化的智能工廠模式,也有滿足個性化需求的定制模式,等等。

智能工廠、5G工廠、黑燈工廠……這些新名詞讓人雀躍又讓人悵然若失,令人雀躍的是行業的進步如此之快,我們趕上了行業向高、精、尖發展的好時候;悵然若失是因為行業好像已經不是原來的模樣,但自己還被蒙在鼓里。

當然,這個或許是“眼球效益”,做不了數。問了好幾個行業人士都說業內的智能制造并沒有很多,但是,行業趨向智能化畢竟是好事,目前不少企業已實現部分智能化。

其實,智能制造的面比較寬泛,包含了產品的智能化、裝備的智能化、生產的智能化、服務的智能化、管理的智能化。

制造業的活法變了

近幾年,中國制造業迸發出了強韌的力量。

即便是今年,逆勢增長也是企業競相追逐的重點。從頭部企業降本增效開始,制造業的競爭驟然變了風向:從原來的規模之爭,到成本領先、差異化之爭。

當找到自己的核心優勢—專一化、差異化之后,一批創新型中小企業脫穎而出。

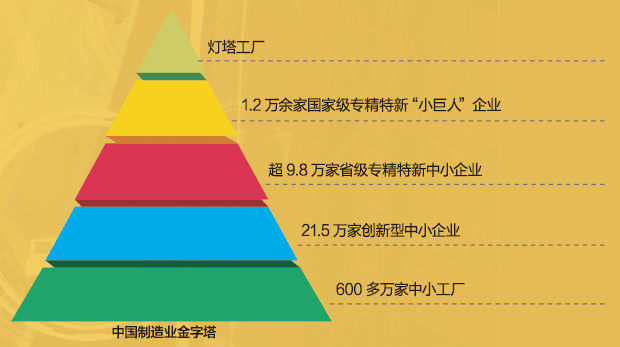

有經濟學家把中國制造業比作金字塔:如果把燈塔工廠比為金字塔塔尖的話,1.2萬余家國家級專精特新“小巨人”企業即是第二層,超9.8萬家省級專精特新中小企業為第三層,21.5萬家創新型中小企業為第四層,600多萬家中小工廠是第五層。

而很多專精特新企業都是智能化轉型的重點企業。

2021年12月28日,工業和信息化部等八部門聯合印發了《“十四五”智能制造發展規劃》。指出到2025年,規模以上制造業企業大部分實現數字化、網絡化,重點行業骨干企業初步應用智能化;到2035年,規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化,重點行業骨干企業基本實現智能化。

到2025年的具體目標為:一是轉型升級成效顯著,70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化,建成500個以上引領行業發展的智能制造示范工廠;二是供給能力明顯增強,智能制造裝備和工業軟件市場滿足率分別超過70%和50%,培育150家以上專業水平高、服務能力強的系統解決方案供應商;三是基礎支撐更加堅實,完成200項以上國家、行業標準的制修訂,建成120個以上具有行業和區域影響力的工業互聯網平臺。

我國智能制造裝備產業規模近3萬億元

智能制造是基于新一代信息技術與先進制造技術深度融合,并貫穿設計、生產、管理、服務等制造活動各個環節,以提高制造業質量效益和核心競爭力的一種先進生產方式。

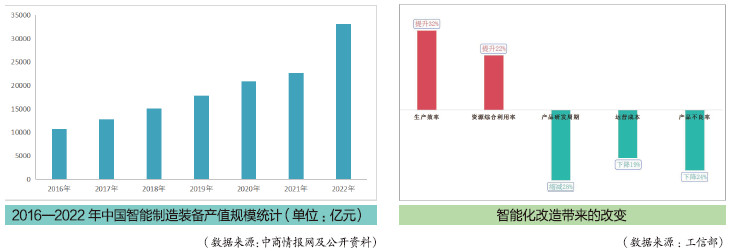

據工信部數據,2022年中國智能制造裝備產業規模近3萬億元,市場滿足率超過50%。地方、行業和企業實施智能制造的積極性持續提升,智能制造發展取得長足進步。2023年10月,我國已建成2500多個數字化車間和智能工廠。

提升生產效率、提升資源綜合利用率、縮短產品研發周期、降低運營成本、降低產品不良率是大多數企業進行智能化改造的目的。

工信部數據顯示,通過智能化改造,智能制造示范工廠的生產效率平均提升32%,資源綜合利用率平均提升22%,產品研發周期平均縮短28%,運營成本平均下降19%,產品不良率平均下降24%。

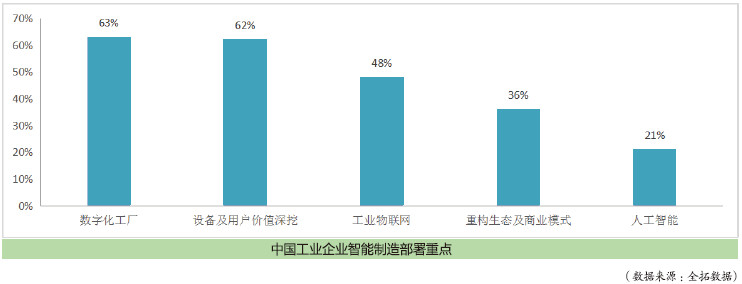

我國工業企業智能制造五大部署重點:數字化工廠 、設備及用戶價值深挖、工業物聯網、重構生態及商業模式、人工智能。

而農資行業的智能制造也在迅猛發展。農資行業的智能制造將側重在智能工廠(包括傳統工廠的轉型及新建智能工廠)、解決方案公司(智能化工廠服務公司提供的硬件和軟件)。

農資行業的智造競技已開啟

面對環保、安全、成本的壓力,企業都在卷。

有經濟學家說:“只有在不斷卷的過程中才能優勝劣汰。”

既然渠道、品牌都不是核心競爭力,那么就卷產品和工藝、流程。

目前農資行業有哪些智能制造轉型案例?有哪些路徑可以借鑒?不盤點不知道,一盤點還真不少。

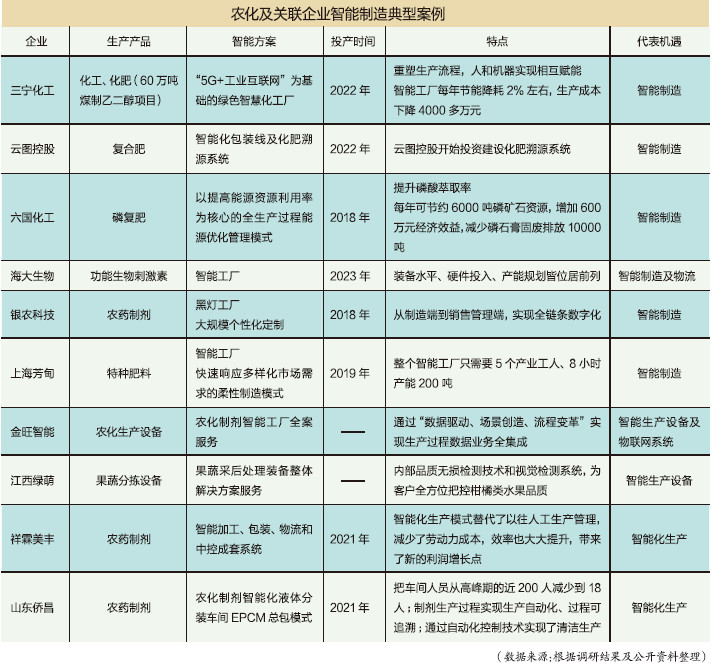

六國化工是比較早開始使用“工業大腦”實現數字化變革、智能制造的企業。當時是基于聚焦磷酸萃取率低的問題,開始利用工業互聯網和物聯網技術,實現物料添加的優化,將磷酸萃取率提升了1.2%。

湖北三寧化工股份有限公司副總經理毛國斌曾向筆者介紹三寧的5G工廠能夠降本增效,“工藝穩定、管控精細,降低能耗、產品提質”。

在今年3月召開的中國石油和化學工業聯合會智能制造工作委員會成立大會上,新洋豐作為首批成員單位出席。這也顯示新洋豐加快了生產系統機械化、自動化、數字化、智能化提檔升級的步伐。

9月,筆者受邀參觀海大生物青島高新區的新工廠 ,據海大生物董事長單俊偉介紹,這個工廠是他們打造的功能生物刺激素行業的“燈塔工廠”。

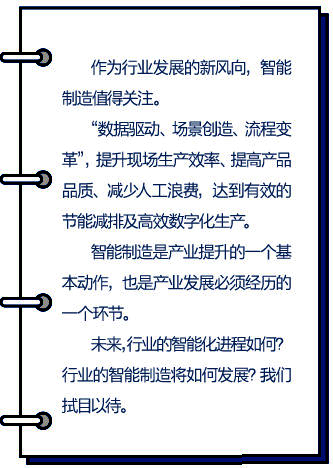

緊接著,筆者又受邀走進惠州銀農科技的黑燈工廠。

擬登陸資本市場的草甘膦龍頭企業福華化學,其招股書上的一項超3億元的投資項目即為智慧工廠項目。

筆者還收到了一份11月參加中國農化智能制造高峰論壇的邀請函……

“各行各業加速整合和淘汰,尤其農化行業人難招、人難留,存在生產效率低下,支撐與應對市場乏力,產品品質難以掌控,多品種、小批量生產導致成本居高不下,要應對各種安全環保要求等問題。而這些因素將會更快觸發智能裝備、數字化能力的迭代速度。所以我們每個農化人,都應該深刻認識到‘智改數轉’勢在必行。”江蘇金旺智能科技有限公司董事長房國榮道出了農化企業智能化改造的原因及緊迫感。

農資行業的智能制造工廠大部分不是一步到位,而是在小步迭代、持續改進的。從工藝自動化到產線的自動化,然后再到智能工廠。

“創新是一個持續過程,不是一個短暫的階段。”海大生物董事長單俊偉表示,他們要把海大生物青島高新區的新工廠打造成為功能生物刺激素行業的“燈塔工廠”。這個工廠幾乎可以完全實現智能制造,從生產到產品出庫基本全數字化、智能化。其裝備水平、硬件投入、產能規劃都是數得著的。據了解,海大生物青島高新區工廠建設歷時3年,總投資達5億多元。

產業工人的迭代

彼得·德魯克曾說過,效率是正確地做事,效能是做正確的事。

對企業而言,相較效率,效能更加不可或缺。

目前農化行業普遍存在的產業痛點就是:如果不做智能裝備、數字化的升級,如何保障平常用工和高峰期用工的需求(很多企業只有生產高峰期才需要大量的生產工人)?如果升級在所難免,那么又如何保障升級之后的人員結構技能和水平的匹配?

智能工廠帶來的一個新的課題就是對工人的要求,原來勞動密集型的農化工廠變成高、精、尖的流水線,對工人而言也是一種考驗。

筆者在惠州銀農的黑燈工廠詢問一位車間主管,她表示,智能化改造之后工廠全部實行了自動化。生產效率提高了,質量也更穩定,現場人員要做的其實就是巡查。

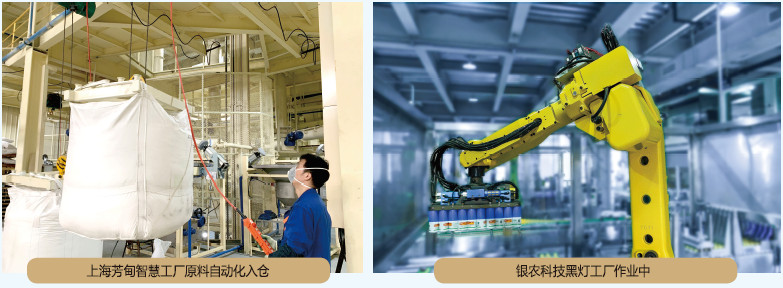

上海芳甸2019年建成投產了水溶肥智造工廠 ,“5個產業工人,8小時產能200噸,年產能10萬噸。全工藝流程,從機器識別物料條形碼開始,全程系統控制,無須人為干預。在整套系統中,大約用到了400多個各類傳感器,EMIC操作系統、支持9999個配方預設置,實現了人工智能的工業應用。”上海芳甸董事總經理陳巍這樣介紹。

山東僑昌農藥制劑智能化車間改造之后,產能從 100 噸/天提升到 200 噸/天,車間人員從高峰期的近 200 人減少到 18 人。

原來參觀化肥企業,包裝環節是用工比較多的地方,現在很多企業實現了智能化包裝線之后,需要的人也更少了。

其實,農化工廠目前已經不太容易招到優秀工人,大部分企業的智能化也是為了解決這一問題。一些自動化程度高的企業不得不讓部分研發人員去輪崗。

現在,工廠發生了很大的變化,工人也并非傳統意義上的工人了。因為智能工廠的背后所有智能系統的運行、操控和維修都需要更加專業的技術人員,而不是普通工人。為適應產業數智化需求,對崗位的學歷、能力也有了新的要求,自然對應的薪金水平也會水漲船高。

“不僅在農藥行業,中國整個制造業,最終一定是大量受過高等教育的人充斥在生產一線,這是中國制造真正的未來。”惠州銀農科技董事長錢炫舟介紹。

隨著工廠智能化的轉型,將會出現更多的無人化、少人化工廠 ,而企業需要綜合考慮的就是高效的人機協作。

重塑生產流程

智能制造對企業而言,除了安全環保之外,最大的收獲就是快速實現降本增效(減少了原料成本、交付時間成本、庫存成本、勞動力成本,提升了生產效率),帶來了新的利潤點。

智能制造高效的生產方式,正在吸引更多的企業轉型。

智能工廠帶來的最大的改觀就是重塑了生產流程,將以往操作工人的經驗沉淀下來并形成數字化融入工藝設備流程控制中,實現人和機器相互賦能。

三寧化工的乙二醇項目即是“打造工業互聯網升級版,以‘5G+工業互聯網’為基礎的綠色智慧化工廠的創新應用,可感知公司五大生產廠公用工程、關鍵生產裝置、安全態勢、環保排放、倉儲物流等數據,實現工業化和信息化深度融合”。三寧化工智能工廠推進辦公室主任楊文華介紹:“打破現有業務系統的數據孤島現象,實現了工廠生產數據、管理數據、運營數據的有效融合,通過運營優化技術不斷挖掘減排增效潛能。”

大企業通過打通企業運營“信息孤島”、網絡協同制造來優化供應鏈,中小智能工廠則是為了快速響應多樣化市場需求,以柔性制造為核心模式。

上海芳甸生物科技有限公司董事總經理陳巍表示,芳甸的智慧工廠的生產流程是這樣的:無人化操作;精準的配料稱重,全自動完成(可實現多批次產品質量的可靠和穩定);多配方柔性化的生產能力(支持9999個配方預設置及同步自動清洗功能);環境控制,實現清潔生產,綠色生產。

目前,部分智能制造企業由于自己原本已經在行業或者細分行業有著較高的研發以及制備水平,所以也承擔著大客戶大規模個性化定制產品的任務。而智能制造將繼續擴大這些優勢。

“我進入行業參觀的第一家工廠是拜耳的工廠,我就覺得農藥工廠應該是干凈、清潔、安全的。”國家級專精特新小巨人企業惠州銀農科技股份有限公司董事長錢炫舟介紹他建立黑燈工廠的初衷。

專注細分領域,并通過劑型改造、技術指標不斷升級,打造出具有卓越性能的產品。這可能才是銀農科技打動巴斯夫、富美實、科迪華、陶氏化學的原因。

讓流通變得有序

生產端將優質產品高效地生產出來,物流也能實現優化配置。接下來,如何解決終端銷售問題,讓客戶管理也納進智能化范疇?

相信很多企業都頭疼客戶的管理問題,如何保障高黏性及客戶忠誠度?如何保障客戶及企業的權益?如何讓渠道變得更加有序?

是不斷推新品,用差異化滿足市場需求?還是不斷壓貨占領其庫存?

可能都不太合適。

其實很多企業也在推農藥二維碼追溯系統,這個我們回頭單獨講。

不少企業已經切入了客戶管理系統,試圖用信息化的手段讓流通變得有序:工廠出庫—經銷商入出庫—零售店入出庫—種植戶服務。這個是較為理想的狀態。

海大生物方面表示,要建立一套完整的信息追溯系統,用先進的信息技術保護好區域內經銷商的權益。

銀農科技則是董事長親自掛帥推進CRM系統(客戶管理信息化,Customer-Relationship-Management-System,簡稱CRM 系統)。

當然,任何一個系統的推進,背后都要以自身的競爭力為依托,否則企業在整個產業鏈中沒有話語權,空有創新的暢想,卻推進不下去。

理性對待智能制造

智能競技正如火如荼。

《燈塔工廠引領制造業數字化轉型白皮書》預計,未來5年會有超過57%的企業將數字化、智能化轉型作為建設重點,并有超過45%的企業在智能工廠建設投資方面超過1億元,12%的企業在智能工廠建設投資方面超過10億元。

前瞻經濟學人預計,未來幾年我國智能制造行業將保持15%左右的年均復合增速,到2026年,我國智能制造行業市場規模將達5.8萬億元左右。整體來看,行業增長空間巨大。

企業爭先恐后做智能制造技術升級的局面大家樂見其成,但是就怕有企業因為不愿意被冠以“不能適應技術變革的趨勢”的帽子,而被迫為之。

智能制造產業向好,但是想要轉型的企業需要理性。制造業智能化發展雖已成大勢所趨,但在數字化改造過程中出現的潛在風險也值得關注。譬如,改造是否能達到預期;再譬如,是否高估了企業自身的承受能力;又譬如,若因種種原因致使智能改造項目閑置能否解決,等等。

建議大家在做項目前先評估。就像三寧化工副總經理毛國斌說的那樣,技術的突破是你追我趕的,也很容易被趕上。要理性對待發展和創新,做項目前要先評估自身在競爭最激烈的時候有沒有優勢?再去解決該怎么辦的問題。

或者,將智能制造轉型當作產業發展的基本動作,平常心待之。就像六國化工常務副總經理黃建紅和筆者聊化肥新工藝的時候講的,工藝、流程的創新其實也是暫時的,很快大家都又追平了。