植保无人机行业再迎发展新东风

5月31日,國務院和中央軍委聯合發布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》(以下簡稱《條例》),將于2024年1月1日起執行。

《條例》共6章63條。主要按照分類管理思路,加強對無人駕駛航空器設計、生產、維修、組裝等的適航管理和質量管控,建立產品識別碼和所有者實名登記制度,明確使用單位和操控人員資質要求;嚴格飛行活動管理,劃設無人駕駛航空器飛行管制空域和適飛空域,建立飛行活動申請制度,明確飛行活動規范;強化監督管理和應急處置,健全一體化綜合監管服務平臺,落實應急處置責任,完善應急處置措施。

這是我國無人駕駛航空器管理的首部專門行政法規,對于無人機,尤其是對農業植保無人機行業的發展有著重大意義。

這次《條例》在以下幾點再次為植保無人機行業和飛防服務帶來新的發展東風。

植保無人機被正式定義命名

植保無人機,又名無人飛行器,顧名思義就是用于農林植物保護作業的無人駕駛的飛機,該型無人飛機由飛行平臺(固定翼、直升機、多軸飛行器)、導航飛控、噴灑結構三部分組成,通過地面遙控或導航飛控,來實現噴灑作業,可以噴灑藥劑、種子、粉劑等等。

而在2021年前,植保無人機并沒有被劃到農用機械的范疇進行正式的定義命名。

為了推進植保無人機市場發展,國家及各省份從2017年開始對購置植保無人機的組織和企業進行資金補貼。2017年9月,農業農村部部辦公廳、財政部辦公廳、中國民用航空局綜合司選擇了浙江(含寧波)、安徽、江西、湖南、廣東、重慶等 6 個省(市)開展了以農機購置補貼引導植保無人飛機規范應用試點工作。

2018 年,農業部辦公廳、 財政部辦公廳發布《關于做好2018-2020年農機新產品購置補貼試點工作的通知》,繼續開展農機購置補貼,引導植保無人飛機(即遙控飛行噴霧機)規范應用試點,并新增多個試點省份。

直到2021年4月6日農業農村部辦公廳、財政部辦公廳發布《2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》,將植保無人機作為試點進行補貼之后,也將地方性購機補貼納入國家農機補貼范圍。附件2中,2021-2023年全國農機購置補貼機具種類范圍共15大類44個小類172個品目,其中的3.2.4為“植保無人駕駛航空器”,即“植保無人機”。

至此,植保無人機才算被正名為農用機械,從頂層設計的角度,打開了植保無人機發展的全新局面。

《條例》不僅鼓勵無人駕駛航空器科研創新及其成果的推廣應用,而且直接把植保無人機納入到了無人駕駛航空器的范疇,并對農用無人駕駛航空器進行了明確的定義。

農用無人駕駛航空器具體是指:最大飛行真高不超過30米,最大平飛速度不超過50千米/時,最大飛行半徑不超過2000米,具備空域保持能力和可靠被監視能力,專門用于植保、播種、投餌等農林牧漁作業,全程可以隨時人工介入操控的無人駕駛航空器。

《條例》執行后,植保無人機將享受到農機補貼的一切優惠政策。

飛防運營與作業不需要取得運營合格證

不同于普通的農用機械,農用植保無人機具有特殊性,是有準入門檻的,需要專業的經營許可證,這是無人機企業開展經營活動的必要條件,也是保障無人機飛行安全的重要手段。

交通運輸部發布并于2021年1月1日正式施行的《通用航空經營許可管理規定》就規定,無人機企業使用民用無人駕駛航空器開展經營性通用航空活動的,應當在民航局官網申辦《通用航空經營許可證》。這里指的無人機企業當然也包括農用植保無人機企業和組織。

《條例》第十一條第四項指出,從事飛行活動的單位,如果使用最大起飛重量不超過150千克的農用無人駕駛航空器在農林牧漁區域上方的適飛空域內從事農林牧漁作業飛行活動(以下稱常規農用無人駕駛航空器作業飛行活動),無須取得運營合格證。取得運營合格證后從事經營性通用航空飛行活動以及從事常規農用無人駕駛航空器作業飛行活動,無須取得通用航空經營許可證和運行合格證。

《條例》考慮到了植保無人機等農用的特殊性,特別為農用無人駕駛航空器的起飛作業等提供了不用審批等一系列的便利。

飛手不需要再取得操控員執照

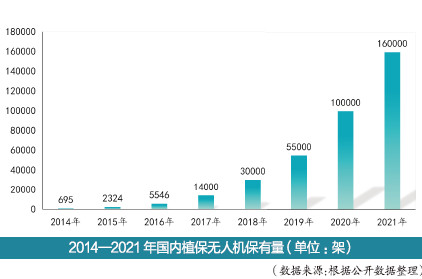

近幾年,我國的植保無人機市場發展持續擴張,在這種背景下,飛手緊缺的問題也愈發嚴峻。截至2021年年底,國內植保無人飛機保有量達到16萬架,作業面積也高達14億畝次,未來5年,無人機駕駛員,也就是飛手人才需求量將達百萬。

巨大的市場需求下,2019年4月3日,人社部官網發布《人社部、市場監管總局、統計局聯合發布新職業》,正式確定的13個新職業中,“無人機駕駛員”被正式列為新職業。但要成為無人機駕駛員,首先就必須要有證。

根據民航法規要求,執行飛防作業的飛控手應持有無人駕駛航空器系統操作合格證,能熟練操作無人機,具有單獨執行飛防作業項目的飛行經歷,并了解國家關于無人機禁飛相關管理政策和植保無人機作業安全相關注意事項,且在操控無人機前8小時內不得飲酒。

同時,要求未單獨執行過飛防任務的飛控手,須經歷作業項目的飛行訓練,由承擔飛防任務的飛行主管單位確認合格后方可單獨執行任務。所以,很多植保公司也在招聘中提出,擁有CAAC無人機駕駛證者才能聘用。

《條例》規定,從事常規農用無人駕駛航空器作業飛行活動的人員無須取得操控員執照,但應當由農用無人駕駛航空器系統生產者按照國務院民用航空、農業農村主管部門規定的內容進行培訓和考核,合格后取得操作證書。

也就是說,今后,植保無人機飛手不用再考“駕照”了,這在一定程度上降低了飛手的準入資格,有利于緩解飛手緊缺的局面。雖然不要駕照了,但是還必須獲得操作證書,也就是要求飛手必須是“專業”的,這對專業知識、技能水平還是有著嚴格的高要求。

常規作業飛行,甚至融合飛行都不需要再批準

《條例》明確提出常規農用無人駕駛航空器正常的作業飛行,甚至融合飛行,均無須批準,而且可以運載危險品或者投放物品,這里的危險品或物品指的是農藥等農資投入品。

也就是說農作物病蟲害專業化防治服務組織(公司)提供作業服務,需要自行采購但不單獨銷售農藥的,就不需要再取得農藥經營許可證了。

合規而行方能行穩致遠

于一個行業而言,唯有合規,方能行穩致遠。對植保無人機行業來說,雖然《條例》在飛防運營與作業以及飛手準入資格等方面提供了諸多政策性的便利措施,但是畢竟植保無人機也屬于無人駕駛航空器的一種,企業、飛手和飛防服務組織能安全、合規飛行才能走得更遠。

《條例》明確指出,在飛行前,必須有無人駕駛航空器的唯一產品識別碼,并由依法進行實名登記的所有者,依法投保責任保險,同時確保向無人駕駛航空器一體化綜合監管服務平臺報送和及時更新識別信息,及時更新電子圍欄。如果一定要在高速公路、鐵路電氣化線路等管制空域飛行作業時,須及時向空中交通管理機構申請,得到批準后才可進行。

另外,飛手依法取得的操作證書,在作業時一定要像汽車駕駛證一樣隨身攜帶備查。而且在起飛作業前,一定要做好安全飛行準備,檢查無人駕駛航空器狀態,主動采取事故預防措施,對飛行安全承擔主體責任。

同時,只要違反了相關規定,對應的法律責任也需要承擔。例如,如果未取得操作證書從事飛防者,將由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令停止作業,并處1000元以上1萬元以下的罰款;未及時更新性能、參數信息者,將由民用航空管理部門責令改正或處2000元以上2萬元以下的罰款;而未經實名登記實施飛行活動者,也將由公安機關責令改正或罰款。

植保無人機市場依舊大有可為

國內植保無人機雖起步晚,但發展速度快,經過多年的沉淀與洗牌,行業發展已然進入深水區。

國家統計局數據顯示,2010—2016年,中國農作物總種植面積呈逐年增長態勢,并于2011年開始超過24億畝,2015年超過25億畝,2021年達到了25.3億畝,預計后期農作物總種植面積仍將穩定在25億畝左右。

25億畝的農作物總種植面積,也決定了植保市場整體可觀的規模。公開數據顯示,截至2022年底,植保無人機市場規模已達131.22億元,預計2023年將達150億元。

同時,隨著近幾年高效農業的推進,5G、人工智能、物聯網、云計算、大數據等新型智能化技術的不斷成熟與落地以及農機補貼政策升級,國內植保無人機技術將繼續更新與迭代,相關產品將朝著更加智能化、人性化的方向發展,在農業領域的深化應用場景將會有更大的拓展空間,這個行業依舊大有可為。

我們有理由相信,在政策性東風的助力下,飛防的未來將大有可為!