1、技术、方案的更新,将引爆特肥赛道

肥料原料飛漲,對行業而言,也是冰火兩重天:前期備貨的收獲了利潤的巨大驚喜,隨進隨買者感覺自己收獲了市場的巨大“惡意”。

說實在的,很多廠家也缺貨,面對貴得燙手的原料,企業也不敢輕易報價。或者一單一議,或者干脆開啟常規維修檢查。

農資行業從業者都期待在大背景下,進一步探索更精準地挖掘細分市場的路徑。

特肥賽道就是一個被瞄準的核心方向。

2022年才過了3個月,即便是再有經驗的企業和領導,也不會有完全準確的答案,但是我們可以憑借經驗以及對趨勢的了解來判斷未知。

行業的普遍認識都是今年特肥市場將迎來較快發展。

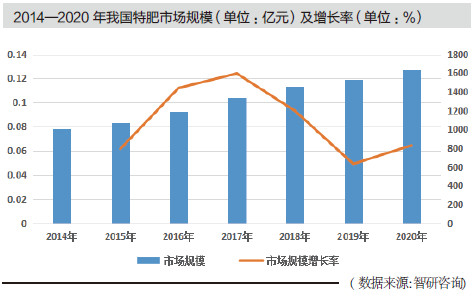

數據顯示,2014年全球特種肥料市場規模 為441.19億美元,2020年增至621.55億美元。

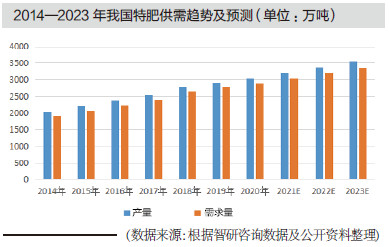

我國特肥行業需求量也在快速增長,有機構測算,我國特肥市場規模從2014年的1912.5萬噸增長到了2020年的2891.5萬噸。

中國農業大學資源與環境學院教授、博士生導師陳清這樣預測特肥的發展,預計未來5年中國特種肥料將以9%以上的復合增長率增長,其中增速較快的為生物有機肥類和增值類肥料,預計增長率將分別達到13%和10%。

特肥屬于逆周期行業?

今年的行情,對特肥而言,也沒那么容易。

倒也不僅僅像有些經銷商說的那樣:銷售無技巧,全憑下手早。

行業更多的聲音,是保持定力,保持品質。

一個行業在經濟周期不同的階段有不同的表現,經濟環境好的時候,某個行業的表現也比較好,跟經濟周期同漲同跌,這就是順周期行業;而有些行業,在經濟環境不好的時候,能逆勢上漲,這樣的行業就是逆周期行業。

阿坤納斯生物技術(上海)有限公司中國區負責人吳文彥認為,今年特肥市場國內外的特點可以用“逆周期”三個字來概括,這也是驅動整個進口特肥國內市場的核心動力。

國外市場通貨膨脹嚴重,價格高企;國內市場,整體需求萎縮,價格傳導乏力。在進口成本高企的背景下,需要平衡產業鏈條各方的利益。

其實,品質農業、綠色農業的崛起對特肥,或者特肥企業而言,也是一個促進。畢竟,對于品質農業而言,若能綠色高效解決問題,保障品質,提高收益才是重要的。

大肥與特肥在融合

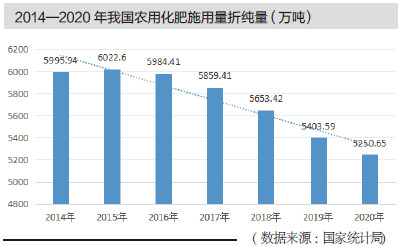

據統計,2016—2020年,我國復合肥年產銷量在5500萬—6500萬噸,且呈逐年下降狀態。

2017—2020年,共計約1300萬噸產能退出。當然,也有不少新增產能出現。退出者以中小型規模為主,新增產能以專用肥、高塔肥、緩釋肥和水溶肥為主。

也有企業表示,其實根本原因并不是企業在尋找增量市場,而是需求在,廠商就去滿足而已。

尋常大肥的賣點、利潤已經不足以支撐市場活動,也無法解決土壤有機質低等問題,所以添加功能,是企業的不二之選。

這也使得特肥和大肥,兩者的邊界越來越模糊。

因為特肥的定義就是—特殊功能、有增效功能的肥料。包括ICL等一些企業,大多認同特肥就是能夠讓肥效得以提高的肥料。

如此的話,就意味著肥料外在的表現形態不重要,功能化才是衡量的重點。

目前來看大肥與特肥在融合,邊界發生了一些變化。從各大肥料上市企業報表中,我們可以發現,新型肥料產品的比重在不斷加大。

對于一些大企業而言,大肥的特肥化還可以算得上一個創新亮點,可以提振市場和客戶信心。

無論是農藥行業,還是化肥行業,企業都在開啟特肥之路。

即便今年這些企業的新品沒有大幅的增速,但是大特肥也在慢慢滲透;疊加消費環境的變化,大肥和特肥融合的趨勢已經開啟。

對于渠道商而言,又意味著什么?

陜西富鉀農資有限公司董事長趙堃表示,在傳統復合肥和一些極具特殊功能的特肥之外,更多的是一些中間地帶的,具備一定功能性的特肥。對于經銷商來說,更多的是用大肥與特肥融合的綜合型解決方案來解決農戶種植的問題。

新國標實施后行業更趨規范

無論是大特肥,還是小特肥,創新都不是無極限的,也有“天花板”。

創新千萬條,合規第一條。

由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會發布的GB 18382—2021《肥料標識 內容和要求》強制性國家標準將于2022年5月1日起正式實施,預計將對行業產生巨大的影響。

對于很多企業而言,自然早就規避了一些問題,但是部分企業可能還存在一些問題。無疑,此強制性國標的實施,會繼續凈化、規范行業,保護合規者的利益。

上海優馬生物技術有限公司總經理劉向鋒認為,特肥經歷了幾輪的教育和洗禮,已經逐步趨于常態。隨著大家理解的加深,通過噱頭式的炒作概念經營特肥已經不可能了。尤其隨著5月份《肥料標識、內容和要求》的國標施行,不管什么類型的所謂特肥都將歸于標準之下,尤其是不少假借外國品牌或者技術進行營銷的亂象將成為歷史。

特肥注重功能,注重終端推廣普及,所以接下來的競爭將更側重真實產品力和企業落地能力,尤其是產品與作物和土壤應用的結合。

市場總量的蛋糕在低速擴大

特肥市場的容量一直是增加的。

行業目前處于快魚吃慢魚的階段,雖然個體的體量還都不大,但是對于行業的發展,業內人士都認為,行業仍然是向好的。

慕恩生物市場總監段櫨欽表示,盡管去年雖然仍然是和新冠疫情共存的一年,但對國內農資市場的沖擊相對不大,特肥市場反而迎來較快發展。

前端的廠家也都在發揮各自優勢,產品不斷推陳出新:微藻、菌劑、植物提取物以及各種新材料、新品種、新技術不斷登場引起市場關注。

從消費端看,因為去年整體農產品價格偏低,致使很多作物沒賺到錢,種植者和作物都進入相對激烈的洗牌階段。這迫使種植者更加注重采購性價比高的農資產品,更加注重如何提高農產品的品質,從而獲取更好的利潤。

總的來說,特肥市場發展比農藥、傳統肥料更快,市場總量的蛋糕在低速擴大,今年將延續這個行情。這些從頭部特肥企業們不斷增長的銷售報表就可以看出來。

雖然有部分企業出口業務在減少,但是國內增量部分不容小覷。還有部分企業表示,今年一季度收獲了較大的增量空間。

市場理性回歸,定位更加清晰

市場規范了,市場理性了,對企業來說都是好事。

北京金必來生物科技有限公司董事長付榮軍介紹說,從2015年左右開始,特肥這個概念日漸被大家接受,也火了起來,其實這歸結于歐洲的生物刺激素聯盟的建立。在中國存在很久的腐植酸水溶肥、氨基酸水溶肥、菌肥等等,換了個標簽—特種肥料,換了個賽道,又火了起來!但是隨著消費者理性的回歸,市場熱度的下降,這一“新興”領域也有了更加清晰的定位。

目前,特肥有以下的特點:

1.發展前景不能一刀切,部分產品產能過剩急需創新力。以水溶肥為例,市場競爭已經趨于飽和,倒逼廠家對產品進行創新,最終仍會回歸于資源競爭的模式。

2.種類區分仍不夠清晰,新賽道劃分勢在必行。

3.市場認知逐步上升,操作手段多樣。特種肥在高附加值的經濟作物領域普遍使用,而且使用量逐年劇增,市場繼續擴大,與此同時,廠家的角色也發生了很大的變化,逐步轉變為提供技術和產品支持,專注于產品本身、專注于服務的新型企業。

多維度促使市場重構

我們有一年峰會的主題是《重構新秩序》,雖然當時行業很多企業覺得遠遠沒有到重構的時候,但是現在看來,不僅僅化肥、農藥,連同特肥都在重構秩序。

今年,企業都在行業變化中尋找突破點與創新點。

天津坤禾生物科技集團股份有限公司營銷總監韓志文認為,國內特肥市場格局可以從幾個方面來看:

首先是產品競爭趨勢,對于企業來說,產品應用效果是核心競爭力。解決用戶痛點問題、在市場中找準品牌定位,才能充分發揮品牌優勢。

其次從行業競爭層面來看,生產研發型企業開始注重菌株的篩選和聯合菌群的應用,銷售型企業開始注重客戶資源整合,各企業通過資源合理配置,達到1+1>2的效應,共同推進市場重構。

最后從種植者需求變化來看,如今單一的產品、傳統的種植模式已經不能滿足用戶的需求,特肥企業針對用戶痛點問題制定合理解決方案會成為產品銷售的主要形式,科技力量融入現代農業也將成為必然趨勢。

慕恩生物市場總監段櫨欽也認為,特肥市場當前處在產品不同方向的高速發展中:

含量維度的競爭—不斷提高重要產品有效內含物的含量;

內含物的種類競爭—復合的元素更全更多;

方案的競爭—品種不斷豐富,根據作物需求不同,廠家不斷研發更聚焦、更適合特定作物或者特定解決方案的產品;

技術的競爭—技術上更新,如緩釋技術、螯合技術、水溶技術等,不斷提高產品的利用率和技術水平。