三、聚焦区域市场:新入局者暴增,嵩明叶菜市场如何挖潜?

嵩明縣《2022年國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示,全年農林牧漁業總產值完成 41.61 億元, 比上年增長 5.1%。其中:農業產值 34. 10 億元,增長 6.2%;林業產值 0.37 億元, 下降 2.9% ;牧業產值 6.01 億元,下降 1.0% ;實現農林牧漁增加值 25.08 億元, 比上年增長 4.6%。

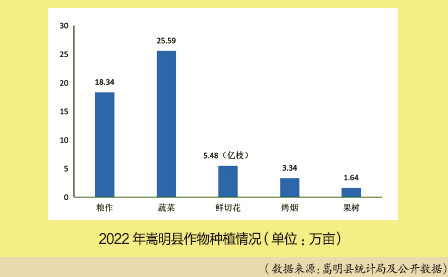

嵩明縣逐漸形成了糧、煙、畜、菜、花、漁、果、中藥材八大產業,而其中又以蔬菜種植聞名。25.59萬畝的蔬菜種植面積,也有公開數據說如果含復種的話嵩明縣綠色蔬菜種植面積可達64.2萬畝,產量160.5萬噸,實現產值23.75億元。

據了解,嵩明縣的蔬菜種植面積占整個昆明市的1/3,98%的蔬菜都是外銷,其中大部分蔬菜運往了北方各大城市。

今年上半年,嵩明縣特色農業持續增產增量。據嵩明縣人民政府數據,今年上半年蔬菜播種面積達12.97萬畝,產量26.07萬噸,瓜果類播種面積3107畝,產量8894.9噸。

農資新入局者暴增

任何市場都一樣,水大魚大。

只要有潛力可挖,就有各方資本進入。

“今年迎來了報復性創業,新增了很多農資店。以前搞種植的種植戶、收菜的小販、做冷庫的都來投資開農資店。”宸懿肥業總經理楊李冬表示。

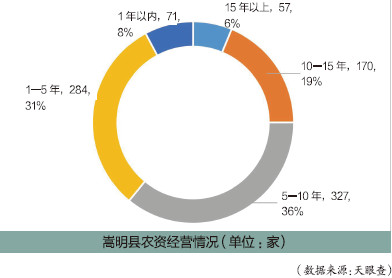

筆者在天眼查搜索“嵩明農資”,數據顯示:目前嵩明縣農資企業續存的有614家,成立在一年內的有71家,占農資經銷企業總量的8%;經營時間1-5年的有284家,占31%;經營時間在5—10年的最多,有327家,占36%;經營時間10-15年的170家,占19%;15年以上的57家,占6%。一年內鮮有注銷、吊銷的農資店鋪和企業,說明大家還都比較看好這個行業。

至于新入局者是想賺快錢,還是要在行業中扎根,甚至革新行業,尚無法估量,有待時間的檢驗。

但是,能看得到的是,嵩明縣很多經銷商都以賒銷來招攬顧客,雖然對他們而言賒銷已成頑疾,但誰也不忍舍棄。

原因就是,由于種植蔬菜相對賺錢,種植戶都想更多種植(有20萬元就想上10畝蔬菜種植,有50萬元就想上20多畝)。幾乎大部分種植戶都背負貸款,僅留少量資金周轉,當用錢的壓力給到作物上,就等于把壓力轉嫁給了經銷商(人工費用無法拖欠,農資的投入當然是能賒就賒):誰能讓客戶緩一緩,誰就可能勝出。在大家都賒銷的情況下,不賒銷者就會面臨巨大壓力,除非產品不可替代,或者服務足夠有獨特性及排他性,足夠有底氣,但現下做到不可替代也比較難。

“像經銷商賣農藥、肥料,有熟人過來,能不讓先用著?”經銷商們也很無奈,但是這也是競爭激烈的區域的慣用招式。

只是,總的市場容量就在那里,經銷商增多了,此消彼長,經銷商的平均份額就相應減少。總量一定的情況下,如何進行存量市場挖潛?

關注葉菜“五大金剛”

據了解,葉菜類占嵩明縣蔬菜種植面積的80%左右,超九成外銷,產業規模化標準化,蔬菜銷往全國30多個城市、出口10多個國家和地區。

葉類蔬菜種植以“五大金剛”為主:油麥菜、意大利生菜、黃白菜、上海青及今年增加的一個新品—香菜(主要是供給東南亞等國外市場)。服務好這“五大金剛”是農資企業上量的關鍵。

去年開始,很多原本種植意大利生菜的種植戶都開始改種香菜了。

種植方式上,除了露天種植和保護地種植之外,一些種植戶和專業合作社還采用高端設施大棚,通過無土栽培、基質栽培等方式種植,更好地管理水肥,減少細菌、病蟲害,提升蔬菜品質。

那么,和其他葉菜相比,香菜的農資市場情況如何?

楊李冬介紹,目前香菜用肥標準偏低,基本上是氮肥為主,平常種油麥菜可以用到7000元/噸的肥料,種香菜僅用5000—6000元/噸的肥料;前期的用肥、用藥頻率也不一樣,香菜從發芽到收割,前后總共二十來天,最多用兩遍肥(休眠發芽期基本不用管)。相對來講,香菜病害少一些,成本主要體現在人工成本高上。

經銷商言外之意就是,香菜有潛力可挖。但是,香菜也有一個特性:不能長期連作。這算是一個痛點。

讀懂種植的底層邏輯

筆者記得很清楚,春天去調研的時候幾個省的平臺都表示,云南的農資市場是被經銷商做大的。用肥、用藥品質高,證明能接受高品質農資產品;用肥、用藥標準低,證明有市場潛力。

今年,葉菜類整體價格波動。究其原因,楊李冬認為主要有兩方面:第一個原因在于消費端,消費人群的數量影響價格;第二個原因在于產量過剩,中國現在種出來的菜能供80億人口消費。

在這種情況下,要保障種植戶的種植熱情,僅有好產品是不夠的。

云南潤杰農業科技股份有限公司負責人張子剛說得比較中肯:要做好一個市場,就要了解種植的底層邏輯,解決作物的連作障礙和栽培技術的提升,而非單純地用肥、用藥。

要想種得好,底層邏輯一定是栽培技術的提高,從用戶需求端來看,就是增收。

楊李冬主要服務葉菜類作物,他堅持“慢慢做,不跟風”的理念,掌握自己的回款率。也許這也是今年他仍保持有增量的原因吧。

經銷商求新求變加速

值得關注的是,在今年的春耕中,嵩明縣也出現了種苗、農資一站式集采。

集采,說白了就是“大家一起買”,買賣參與者由原來單純的商家、客戶兩家,轉變為商家、集采組織者、客戶三家。據了解,農資集采可以讓農戶使用農資省約15%的成本。

未來這種“線上+線下產業協會+農民合作社”的模式會不會推開,尚未可知。但是,可以肯定的是如果這種模式被接受,將會占領更多的市場份額。

而困擾經銷商的“無法影響到更多的農戶”的時間及空間問題,也有了解決的路徑。新媒體等社交軟件的興起,讓傳統的技術服務有了新路子,很多經銷商都在嘗試做短視頻或者直播的技術教程,不過有的在堅持做,有的偶爾為之。

一個市場的變化不是一朝一夕的,也不是一蹴而就的。

旨在深耕嵩明的廠商,需要了解這里的變化,無論是作物的更迭,是習慣的養成,還是求變的苗頭,都要爛熟于心。

能做到不跟風,不盲從,就要讀懂種植的底層邏輯。