2022年农业绿色化赛道行业洞察

細心的我們都能發現,近年我國一直在大力推進農業綠色化發展。

當然,不只國家層面在大力推進農業綠色化,小到農資企業、經銷商、種植者都在為農業綠色化添磚加瓦。各個農資企業都在努力開發綠色、高效的產品,企業、服務商、種植者在聯合打造作物整體解決方案,節肥、節藥,提高農產品品質。

那么,目前我國農業綠色化水平達到哪種水平了?我們行業的綠色化進程如何了?作為企業、經銷商、種植者,我們可以努力的方向在哪里?

76.91,全國農業綠色發展指數在提高

今年生態環境部首次發布全國生態質量指數:2021年全國生態質量指數值為59.77,生態質量綜合評價為“二類”(生物多樣性較豐富、自然生態系統覆蓋比例較高、生態結構較完整、功能較完善)。

另據《中國農業綠色發展報告2021》數據,2020年全國農業綠色發展指數76.91,較上一年提高0.36%。

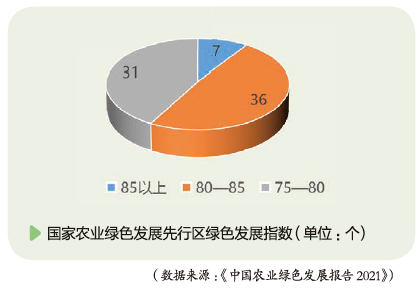

國家農業綠色發展先行區更是成績斐然,綠色發展指數平均達到80.38,高于全國平均水平。

其中,7個先行區指數超過85,農業綠色發展處于全國領先水平;36個先行區指數為80—85,農業綠色發展水平處于全國先進行列;31個先行區指數為75—80,農業綠色發展處于全國較高水平。

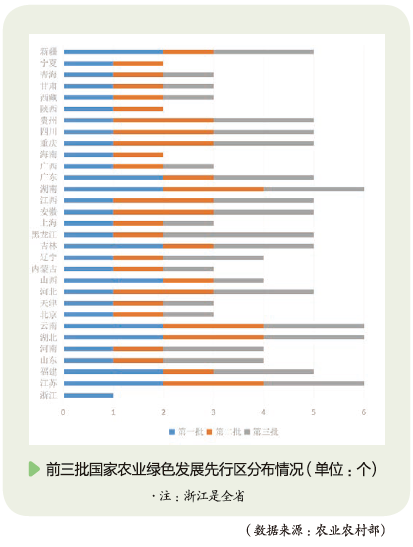

各地都在加速土壤、環境的保護:黑龍江制定《“十四五”黑土地保護規劃》《黑土地保護工程實施方案(2021—2025年)》堅決遏制黑土地“變薄、變瘦、變硬”;湖南全面推行“田長制”,對耕地和永久基本農田定位、定量、定人管理,做到一田一牌、一牌一人和網格化巡管監管等等。

企業也在對2021年自身業務模式帶來的農業綠色發展效果進行了量化評價,在先正達集團中國MAP與數字農業發布的《MAP2021年綠色發展報告》中,先正達集團設定了“到2030年,經營產生碳排放強度降低50%”的目標。

綠色防控覆蓋率超四成

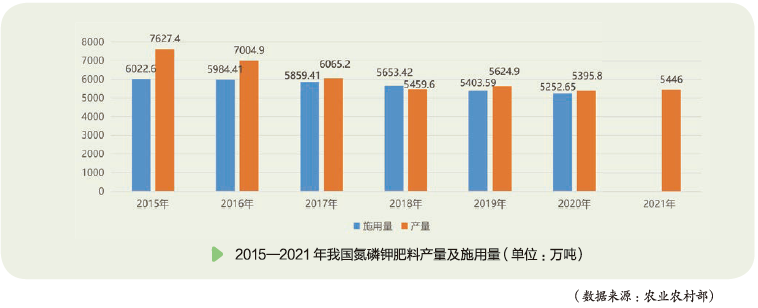

我國農業產地環境保護與治理成效明顯,農業投入品(化肥、農藥)施用量已連續五年保持負增長。

資料顯示:2020年我國化肥施用量比2015年減少12.8%,施肥結構不斷優化,減氮、控磷、增鉀效果明顯;全國農藥使用量比2015年減少16.8%,綠色防控覆蓋率達到41.5%,比2015年提高18.4個百分點;2021年農作物秸稈綜合利用率、農膜回收率、畜禽糞污綜合利用率預計分別超過88%、80%和76%。

當然,這些成績的取得不是偶然的,正如農業農村部種植業管理司負責人說的那樣,化肥農藥利用率穩步提高是多項技術、多種因素聚合的結果。

化肥:增效產品+節肥技術

據介紹,我國化肥用量從2015年的6022萬噸下降到2020年的5250萬噸,降幅達到12.8%;施肥強度從24.66公斤/畝下降到20.9公斤/畝。

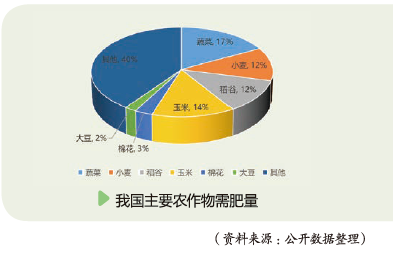

肥料的施用量和產量都在減少,這個結果是和科學施肥分不開的。我國一直在大面積推廣測土配方施肥、水肥一體化、機械深施、有機肥替代和生態調控等節肥技術。

截至2020年,全國測土配方施肥技術應用面積達19.3億畝次。據水利部消息,截至2020年底,我國節水灌溉面積達到5.67億畝。其中,噴灌、微灌、管道輸水灌溉等高效節水灌溉面積達到3.69億畝。

另有資料顯示,截至2020年,我國水肥一體化推廣面積為1.5億畝。

2022年“中央一號文件”發布農田建設任務(含新建高標準農田1億畝、統籌發展高效節水灌溉1500萬畝),實施黑土地保護性耕作8000萬畝。

企業方面,企業都在積極開發綠色、高效化肥新品種,水溶肥、生物刺激素、腐植酸、生物肥料、土壤調理劑等產品在市場上有更好的表現。企業新型肥料、增效肥料銷量的占比也在加大。

數據顯示,緩釋肥、水溶肥等新型肥料推廣應用面積達到2.45億畝次,生物肥料累積應用面積5億畝以上(蔬菜、果樹、甘蔗、中草藥、煙草、糧食等),預計“十四五”末,生物肥料將占肥料總量的25%左右,應用面積達6億畝以上。我國新型增值肥料年產量將達到5000萬噸,每年促進糧食增產200億公斤,新型肥料將在我國形成新常態、新業態,為化肥減施增效、綠色增產作出重要貢獻。

農藥:低毒產品+綠色防控技術

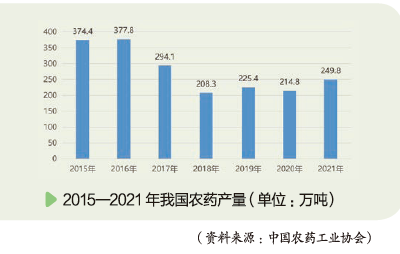

從2017年開始農藥產量開始大幅度下降,當時全行業主營業務收入3080.1億元。2018年雖然行業產量下降,但是規模以上企業主營業務收入(2323.73億元)、利潤總額(227.04億元)都在增加。2019年后,由于農藥出口量大幅增長,農藥產量也隨之增加。

全國農藥使用量為24.8萬噸(折百量),農藥產業的減量不僅僅體現在產量上,還體現在綠色高效產品加快應用和物理防治、生物防治等節藥技術的落地上。

中國農藥信息網數據顯示,每年新增農藥登記中,中等毒、高毒/劇毒農藥登記數量在減少,微毒、低毒農藥新增登記數量占比在不斷增加,2021年達到95.9%。其中微毒產品的年均增長率為4.82%。

其實,有一些企業一直在做綠色防控產品,包括光誘、色誘、性誘、天敵昆蟲等產品及一系列解決方案。很多農藥企業也都在向綠色產品轉型,未來,會有更多綠色防控產品出現。

截至2020年年底,綠色防控面積超過8億畝。目前全國專業化服務組織超過8萬個,三大糧食作物病蟲害統防統治覆蓋率達到40.1%。

統防統治的一大助力就是植保無人機。因為無人機一直致力于在承載力、續航能力、藥液漂移、降低環境影響等方面性能的提升,所以,適應區域和作物也在不斷拓展。目前植保無人機不僅僅在糧作上表現優異,在經作上也有不俗的表現。

華美科技總經理伍華苓介紹,隨著植保無人機工具的革新進步與飛防施藥技術的成熟,果樹飛防的效率和效果已經被農戶認可,而且購買植保無人機的群體中,果農占了絕大多數。植保無人機解決了人工打藥效率、低成本高的痛點和難題。

不僅僅在廣西,云南、四川、湖南、江西等地也一樣,因為這些專業的服務商的耕耘與開拓,果樹飛防市場被真正激活。

數據顯示,2017—2021年,我國無人機保有量從1.4萬臺增至16萬臺,無人機作業面積從1億畝次增至14億畝次。

據業內人士介紹,通過利用北斗精準導航和變量噴灑等創新技術,農業無人機可以讓農藥噴灑和肥料播撒更加智能、精準,可有效降低化肥使用,農藥利用率可提升10%,高效應對農作物病蟲草害,保障糧食產量穩步增長。

另外,廢棄物的回收及治理也見成效。

到今年年底,浙江省全省農藥包裝廢棄物回收處置體系數字化升級需基本完成,回收點、歸集點全部上圖入庫,農廢碼、回收電子臺賬實現市域全覆蓋;湖南武岡市3個鄉鎮70余個村實行農藥廢棄物有償回收,其中龍溪鎮作為示范鎮,農藥廢棄包裝物回收率達80%以上,處理率達到100%。

專注綠色防控,勿以善小而不為

不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。

在守護農業綠色的道路上,不能有一絲的懈怠。

作為綠色農業賽道,與其他賽道的不同點可能就在于它的持久性,機會永遠存在。就看大家能否堅持做困難而正確的事情了。

各地用各種方式踐行著農藥肥料負增長,用自己的方式守護著農業的綠色發展。或者施用綠色高效的肥料、農藥,或者利用作物管理技術減少農藥、肥料的使用量,或者物理防護、生物防護。

一批區域綠色農業發展優秀案例涌現:江蘇省睢寧縣推進城鄉垃圾收運和再生資源回收“兩網協同”模式,建立縣、鎮、村三級廢舊農膜、農藥包裝廢棄物回收利用(處置)體系,廢舊農膜、農藥包裝廢棄物回收利用和無害化處置率達92.3%;浙江省桐鄉市依托“肥藥兩制”數字化管理平臺,實施肥藥實名購買,定額施用,推行農業投入品“進—銷—用—回”全周期的閉環管理;武夷山市采取茶園套作特選養分高效綠肥作物、合理施用茶樹專用有機肥等技術,建立“施肥—病蟲防治—茶園管理”的生態鏈式系統,實現武夷巖茶無化肥無化學農藥的優質、高效、綠色生產;上海市崇明區制定國內首份綠色農業發展負面行為清單,創新使用“無化學肥料、無化學農藥”的“兩無化”等綠色種植模式……

去年在云南召開的可持續發展大會上,很多人了解到了百果園的“三零”(零化肥、零農藥、零激素)蔬菜。當時大家都覺得這個比較難實現,或者種植者不賺錢。今年,百果園和云南省玉溪市江川區農業農村局合作的首批“三零”蔬菜順利收獲,據種植方介紹產值翻了一番。

以前也有部分種植者反映,完全不施肥、不打藥(天收、放養)種出來的瓜果不甜,作物產量低。但是綠色種植不是要放棄管理,而是用更科學的管理方式去種植。這些仍需要一線的企業、服務商不斷探索。

另外,一些特色水果、新興水果的綠色種植方案,很多企業和經銷商還是急需的。很多人一直在向筆者追問釋迦、陽光玫瑰的種植方案。

其實,很多種植者和作物服務商目前都在踐行的作物解決方案,甚至進行托管服務,就是要保障作物的品質。一般都是利用新品種+新技術+新裝備,達到了省藥、省肥、省工、增產的目標。特別在經作上,增施有機肥,綠色防治是普遍的做法。這些專業化服務組織的力量是驚人的,若在做方案的時候考慮農業綠色化再多一些,就更好了。

有企業推出了關于農藥廢棄物回收的“五位一體全鏈條服務體系”,也很不錯。即便是有商業的利益在,起碼也造福了環境和種植者。

也有一些企業致力于綠色防控及新一代信息技術的打造,用技術創新構建智慧農業的發展前景。

也不斷有跨界大佬,如百度等,從農業的核心痛點(效率、標準化、食品安全等)出發,通過科技來重做農業。

其實,筆者并不擔心行業人士向農業綠色化邁進的速度。因為,行業從業者都有敏銳的直覺,當他們知道風往哪兒吹的時候,他們就會竭盡全力去追趕。單看各地作物種植的迭代就知道了。

無論是化肥農藥減量、精準使用,還是環境保護與治理;無論是綠色產品供給,還是高標準作物解決方案的制訂……我們能做的還有很多。在農資市場內卷的情況下,一定要走出自己的道路。而在田間奔波勞碌的從業者,就是我們的信心和希望所在。