阻击小麦“赤霉病”

倉廩實,天下安。

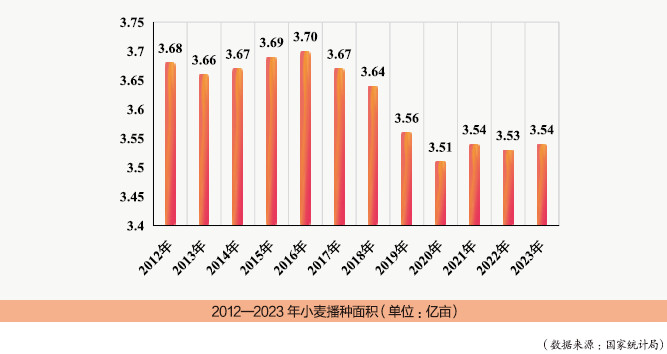

小麥是我國的第二大主糧作物,全國常年種植面積約3.6億畝。國家統計局數據顯示,截至2023年底小麥播種面積達到3.54億畝。

一直以來,在種植端,小麥每年都會面臨著病蟲害一系列問題的困擾,尤其是病害的侵襲。其中,小麥赤霉病是國家一類農作物病蟲害,也是嚴重威脅我國小麥生產安全的第一大生物災害。赤霉病侵染會造成小麥產量下降、品質降低,直接影響小麥豐產豐收,也是農資廠商爭相攻堅的小麥核心病害,農資市場容量巨大。

赤霉病是整個麥田病害防治的關鍵。清明節后,全國主要麥區小麥赤霉病會相繼進入爆發期,立夏之后,江淮江漢冬小麥開始處于抽穗盛花期,黃淮、華北、西北東部等地逐步進入揚花灌漿期,同時也正式進入小麥赤霉病防控的關鍵期,防控周期要持續到6月上旬。

赤霉病持續高發

據全國農技中心組織有關省級植保機構和科研教學單位專家會商分析,預計2024年全國小麥主要病蟲害總體偏重發生,發生面積8.9億畝次,其中病害發生5.2億畝次。赤霉病總體偏重流行,湖北江漢平原和鄂東局部、安徽大部、江蘇中南部、浙江北部及河南南部麥區偏重以上流行風險高;河南中北部、河北南部、陜西關中中東部偏重流行,其他麥區中等或偏輕發生;預計發生面積1.5億畝。小麥揚花初期為初次藥劑預防適期,需預防控制面積2.5億畝次以上。可見,今年小麥赤霉病防治任務依舊繁重。

小麥赤霉病又稱麥穗枯、爛麥頭、紅麥頭,主要危害小麥的穗部。發生初期,在小穗和穎片上出現水漬狀淡褐色的小斑點,逐漸擴大至整個小穗,引起小穗干枯。濕度較大時,病斑處會產生粉紅色的膠狀霉層,因此稱為赤霉病。發病后期,病斑上密生小黑點,即子囊殼。嚴重時,可擴展至穗軸,使發病部位以上小穗形成枯白穗。

小麥的抽穗揚花期是赤霉病最易暴發的時候,空氣越濕潤,小麥赤霉病越容易傳播。傳播主要通過三大途徑:一是種子傳播,二是田間患病的殘株傳播,三是路邊的雜草隨風雨傳播。

赤霉病是一種暴發性、流行性、氣候型病害,不僅造成嚴重減產,還因病粒帶有毒素而嚴重影響小麥品質,對小麥生產危害極大,所以,赤霉病被農業農村部定為小麥第一大病害。其發生特點是揚花期侵染、灌漿期顯癥、成熟期成災,一般減產10%—20%,大流行年份減產40%以上。

2010年以來,我國小麥赤霉病年均發病面積都在8000萬畝以上,2023年需預防控制面積更是達到3億畝次。

“近十年我國麥區赤霉病發病都非常嚴重,這與耕作制度改變和全球氣候變暖有關。近年來全面推廣的秸稈還田在增加土壤肥力的同時,也給病原菌在還田的秸稈上存活和繁殖提供了條件。而另一方面,全球氣候變暖后,造成了我國雨區的北移。例如長江、黃淮地區,過去在4月小麥揚花期是沒有這么多雨水的,但是現在揚花期降雨的概率比以前要大得多,這也為赤霉病提供了暴發的條件。”河南一藥企負責人表示,近十年赤霉病呈現出發生頻率明顯增高、發生程度明顯趨重、發生范圍不斷擴大、產量品質下降嚴重,防控壓力大的特點。

全國農技中心指出,2024年赤霉病在江淮黃淮麥區田間秸稈存量大,菌源充足。稻樁平均株帶菌率,四川、重慶為2.9%—5.4%,湖北、安徽、江蘇、浙江為1.3%—9.8%;玉米秸稈平均株帶菌率,湖北、河南、安徽、陜西為0.2%—19.6%,滿足0.1%的大流行菌源條件。同時,預計4月份,大部麥區氣溫偏高,江淮、江漢東部、黃淮南部、西北地區東南部降水偏多,且遭遇連陰雨天氣的幾率大、赤霉病重發風險高;5月份,大部麥區氣溫偏高,黃淮南部和長江中下游麥區降水偏多,赤霉病暴發和毒素污染風險高。

抗性增強,高效防治藥劑少

小麥赤霉病防控事關小麥品質安全、產量保障和農民增收。因此,科學預防顯得尤為重要,合理的藥劑選擇成為其中關鍵。

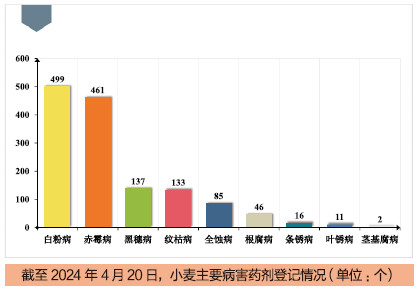

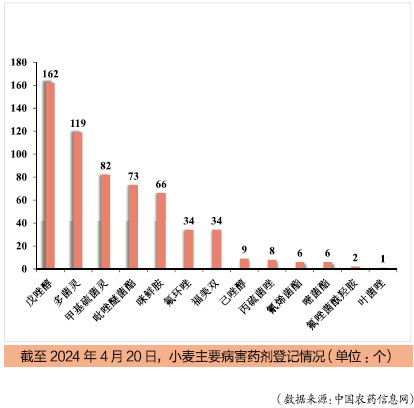

截至2024年4月20日,有效期內的小麥用藥劑共計3876個,赤霉病專用防治藥劑共計461個,占整體藥劑的11%,其中單劑188個,混劑273個,混劑居多。主要登記有效成分包括多菌靈、甲基硫菌靈、戊唑醇、咪鮮胺、福美雙、氟環唑、己唑醇、嘧菌酯、丙硫菌唑、葉菌唑、低聚糖素、咪鮮胺銅鹽、 氰烯菌酯、枯草芽孢桿菌、四霉素等。

由數據可見,當前小麥赤霉病化學防治藥劑市場產品很充足,甚至說有些過剩,但還是以老產品為主,高效藥劑還相對缺乏。尤其是在抗性高壓之下,防治形勢依舊不容樂觀,因此,市場急需高效、低毒的綠色藥劑。

近幾年,山東、河南、湖北的部分地區也出現了小麥赤霉病菌對多菌靈的抗藥性菌株,尤其在豫南麥區赤霉病菌抗藥性發生較重。值得注意的是,多菌靈等苯咪唑類殺菌劑不僅因抗藥性失去防效,還會刺激病菌產生毒素,加大了對小麥安全的威脅。

陜西上格之路生物科學有限公司駐巴基斯坦國家經理武鑫直言,當下防治小麥赤霉病沒有什么特效藥,要說在我國小麥赤霉病及其毒素的防控中居功至偉的防治藥劑,非多菌靈及其復配劑莫屬。但是2000年后,農戶普遍反映多菌靈不靈了,其對小麥病害和毒素的防控效果下降。時隔20年時間,苯并咪唑類殺菌劑抗性問題已經引起行業內人士的高度關注,2016年我國農業部已啟動多菌靈等8個品種的再評價研究。

盡管這幾年已有不少登記藥品問世,但在小麥赤霉病防治上面臨的痛點依舊是抗藥性強、效果差和高效藥劑種類少、防控對象譜窄,已遠遠不能滿足生產需求。既有效控制小麥赤霉病,又能降低小麥籽粒中 DON 含量的殺菌劑,更是少之又少,市場還在呼喚高效防病降毒素的新型殺菌劑出現。

所以,武鑫建議,農戶在赤霉病的藥劑防治上,一是掌握好防治時間,防治窗口期在小麥齊穗期至揚花末期這5-7天,最好是在揚花盛期,如錯過了這個最佳時期,以后多次用藥也難以達到理想效果;二是選準藥劑,在病菌對多菌靈已產生高抗藥性的長江中下游、江淮等麥區,農民應減少使用多菌靈的頻率,選用氰烯菌酯、戊唑醇、丙硫菌唑等單劑及其復配制劑,以及耐雨水沖刷劑型,并注重輪換用藥和混合用藥,可用氰烯菌酯、氟唑菌羥酰胺、丙硫菌唑等及其復配制劑按說明書用量使用;三是保證噴霧質量,在噴霧器械選擇上,提倡農戶多使用自走式寬幅噴桿噴霧機械、機動彌霧機以及自主飛行的植保無人機等高效植保機械,同時,添加適宜的功能助劑、沉降劑等,對準小麥穗部均勻噴霧,保護穗子不受赤霉病菌侵染。提高施藥質量,保證防治效果。

方案銷售是主流

赤霉病連年高發的態勢下,農戶的用藥成本在增加,市場容量也在持續增長。

據筆者了解,在河南麥區,根據每年氣候的不同,一般情況下農戶防治赤霉病需要打2-3遍藥,一畝地的用藥成本在5-15元,市場容量非常龐大,農戶青睞的還是系統的解決方案。

在全國麥區赤霉病藥劑推廣上,現階段企業主要還是以方案銷售為主,形式主要就是保產和增產方案,競爭態勢白熱化,已是紅海一片,但是基于農戶對便利、省時、高效方案的常態化需求基本面沒有變。在河南、河北、山東、江蘇、安徽五省的小麥主產區,農戶以小麥方案形式買到的產品在中部五省的小麥區占比已經達到了80%以上,生命力強勁,農民可以輕松實現“傻瓜式”用藥。

就像武鑫所說,作為農藥制劑生產企業,如果你能千方百計地給用戶提供解決方案,改變以往的單品銷售,那么就會贏得渠道客戶及施藥用戶青睞。合規的套裝產品、解決方案很容易得到廣大施藥服務組織的認可。對于各類農場,特別是新興的家庭種植農場更是歡迎農藥企業的作物解決方案,這就是來自農藥施用一級的直接需求。

單劑產品目前在小麥田病害防治時主要起到“防”的作用,使用操作便利可行,價位相對較低,雖在大部分市場仍有較大銷量,但大部分廠商還是更傾向于以方案進行銷售,謀求上量。這主要是因為像多·酮、多·福、戊唑·多、戊唑·咪等兩元及多·酮·福美雙、福·甲·硫磺等三元混劑產品在防治小麥赤霉病時,只是在抑制方面有所加強,治療效果卻差強人意,在大范圍暴發時,農戶也時常抱怨產品效果不理想。

新型藥劑引領未來市場

在多菌靈高抗性的當下,目前國內市場防治小麥赤霉病的高效殺菌劑有氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰羥胺、葉菌唑。它們都對鐮刀菌毒素具有顯著抑制作用,都將是引領未來小麥赤霉病防治的主流藥劑。

氰烯菌酯:年銷售額突破億元的創新殺菌劑在我國50多個創制農藥中,氰烯菌酯是其中的杰出代表,是國內鮮有的年銷售額超1億元的優秀品種之一。氰烯菌酯是江蘇省農藥研究所股份有限公司(以下簡稱“蘇研”)擁有自主知識產權的新型創制殺菌劑。該化合物屬氰基丙烯酸酯類,高效、微毒、低殘留、對環境友好,對由鐮刀菌引起的各類植物病害具有保護和治療作用,可應用于防治鐮刀菌引起的小麥赤霉病、棉花枯萎病、香蕉巴拿馬病、水稻惡苗病、西瓜枯萎病等。

中國農藥信息網顯示,截至2024年4月20日,氰烯菌酯登記產品有12個,專用于小麥赤霉病防治的產品有6個,企業有4家,蘇研是主要生產商,另外陜西上格之路生物科學有限公司、祥霖美豐生物科技(淮安)有限公司、江蘇稼穡化學有限公司各有一個登記證。

氰烯菌酯是我國創制農藥中擁有全新作用機理的首例產品,與現有殺菌劑無交互抗性。氰烯菌酯的使用可以將赤霉病指數和霉菌毒素水平降低80%以上,使得谷粒中毒素含量完全符合國家和世界標準,2011年被全國農技推廣服務中心列為防治小麥赤霉病全國重點推廣產品。

當下蘇研勁護?(25%氰烯菌酯懸浮劑)、勁興?(48%氰烯菌酯·戊唑醇)懸浮劑和陜西上格之路的實粒?(20%氰烯.己唑醇)懸浮劑和品牌在全國麥區都廣受農戶歡迎。

丙硫菌唑:市場容量超30億元的藍海

丙硫菌唑是這兩年最受行業矚目、最具市場爆發力的熱門殺菌劑產品。

丙硫菌唑是拜耳公司研制的一種廣譜三唑硫酮類殺菌劑,其作用機理是抑制真菌中甾醇的前體羊毛留醇的14位脫甲基化作用而起效,它具有殺菌廣泛,內吸活性好,保護、治療和鏟除活性高,有效期長,對作物安全等優點。在全球廣泛用于麥類、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜種植等。因其殺菌譜廣,幾乎對谷物上所有真菌病害都有優異的防治效果,如白粉病、赤霉病、紋枯病和銹病等,還能有效防治油菜和花生土傳病害以及主要葉部病害。

丙硫菌唑在中國的化合物專利于2015年11月8日到期,2018年硫化工藝也到期,中國企業紛紛啟動和加大了對丙硫菌唑的登記、生產和推廣。2019年1月30日,安徽久易和山東海利爾兩家上市公司取得了原藥登記,5個丙硫菌唑產品在國內也獲得首次登記。

中國農藥信息網顯示,截至2024年4月20日,丙硫菌唑在國內登記產品達到47個,專用于防治小麥赤霉病的登記產品有8個。

國內丙硫菌唑原藥布局和產業化發展迅速。原藥生產廠家不斷增加,主要有海利爾、安徽久易、南通泰禾、河北興柏、南通雅本、寧夏一帆、內蒙古靈圣等。制劑廠家也在增多,海利爾、安徽久易兩家領軍者之外,山東潤豐化工、江蘇省溧陽中南化工也都在布局制劑生產。目前,國內丙硫菌唑原藥主要用于出口。

產品上,2024年2月25日和27日科迪華農業科技有限責任公司接連于江蘇和安徽上市了以丙硫菌唑為有效成分的小麥病害防控新產品穗艷?。“穗艷”——75%丙硫菌唑水分散粒劑,與目前市場上常用的赤霉病防治藥劑如氰烯菌酯、戊唑醇、咪鮮胺等無交互抗性,符合農戶對防效、效率和收益提升的需求,堪稱小麥赤霉病防治的優選品牌。

未來丙硫菌唑在赤霉病防治上仍舊面臨非常大的需求空間。有業內人士保守預測,國內丙硫菌唑市場容量超30億元。

氟唑菌酰羥胺:SDHI類殺菌劑中的重點產品

氟唑菌酰羥胺是先正達科研人員歷時10年、耗資3.5億美元、篩選9105個化合物后,于2008年發現的吡唑酰胺結構的化合物。該產品于2017年在阿根廷率先上市,2020年登陸中國市場,是先正達繼吡唑萘菌胺、氟唑環菌胺、苯并烯氟菌唑之后成功上市的第4個SDHI類殺菌劑。

氟唑菌酰羥胺為病原菌呼吸作用抑制劑,通過干擾呼吸電子傳遞鏈復合體Ⅱ上的三羧酸循環來抑制線粒體的功能,阻止其產生能量,抑制病原菌生長,最終導致其死亡。該產品與三唑類、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑無交互抗性。

氟唑菌酰羥胺高效、廣譜,用于谷物(小麥、大麥、燕麥、黑麥、黑小麥等)、玉米、大豆、蔬菜、花生、油菜、藜麥、瓜類、干豌豆和豆類、果樹、特種作物、草坪、觀賞植物等,防治由鐮刀菌、尾孢菌、葡萄孢菌、鏈格孢菌等許多病原菌引起的病害,如白粉病、葉斑病、褐斑病、靶斑病、網斑病、云紋病、葉枯病、灰霉病、赤霉病、惡苗病、菌核病、黑脛病、早疫病、黑星病、瘡痂病等。主要通過葉面噴霧,也用于種子處理。

氟唑菌酰羥胺是目前SDHI類殺菌劑中唯一高效防治赤霉病的藥劑,與其他防治小麥赤霉病的藥劑無交互抗性,并能顯著降低DON毒素;而且具有植物健康作用,提供持久的綠葉保持作用,保葉更保穗,顯著提高作物產量和品質。

中國農藥信息網顯示,截至2024年4月20日,我國登記的氟唑菌酰羥胺產品共有8個,包括2個原藥和6個制劑,生產廠商均為先正達。但氟唑菌酰羥胺作用位點單一,為中高等抗性風險藥劑,為了延緩抗性的產生和發展,同時進一步擴大防治譜,先正達開發了氟唑菌酰羥胺的多個復配產品,配伍產品包括苯醚甲環唑、丙環唑、咯菌腈、嘧菌酯、氟唑環菌胺、精甲霜靈等。

葉菌唑:登記空間巨大

和丙硫菌唑一樣,葉菌唑也是全球殺菌劑中的佼佼者,也是赤霉病防治新利器。

葉菌唑最初由殼牌和吳羽于1993年上市,現為巴斯夫的成員之一。該產品為三唑類殺菌劑,用于谷物。葉菌唑屬麥角甾醇生物合成中C-14脫甲基化酶抑制劑,雖然作用機理與其他三唑類殺菌劑一樣,但活性譜則差別較大。兩種異構體都有殺菌活性,但順式活性高于反式。

葉菌唑活性高,殺菌譜廣,主要用于谷物、玉米、油菜等許多作物,防治柄銹菌、布氏白粉菌、鐮刀菌、鏈格孢菌、殼針孢菌、核盤菌等病原菌引起的病害,如谷物銹病、白粉病、赤霉病,油菜菌核病,經濟作物上的早疫病、黑斑病、葉枯病等。

相關研究表明,6%葉菌唑水劑對小麥赤霉病有很好的保護和治療作用,與多菌靈相比,用量較少,防效高,同時兼治小麥條銹病與其他葉部病害,是防治小麥病害的高效藥劑。另有研究表明,60%葉菌唑?福美雙可濕性粉劑60克/畝分別在小麥初花期和灌漿初期噴藥,對小麥赤霉病的防效達到94.33%,效果非常顯著,并且對小麥生長安全、無藥害。

目前,葉菌唑在國內的原藥專利已經到期,合成專利也已到期。2018年12月3日,葉菌唑出現在農業農村部農藥檢定所公示的第12批擬批準登記產品名單中,2019年1月30日,江蘇輝豐生物農業股份有限公司的95%葉菌唑原藥獲得正式登記。

中國農藥信息網顯示,截至2024年4月20日,國內葉菌唑登記產品共計6個,包括2個原藥、4個制劑產品。原藥登記證持有者分別是安道麥輝豐(江蘇)有限公司和上海赫騰精細化工有限公司。葉菌唑既可以莖葉處理又可作種子處理,但從登記來看,目前葉菌唑在國內的應用僅限于葉面噴霧施用,沒有種子處理產品登記,也沒有復配產品登記。

2023年2月16日,安道麥輝豐(江蘇)有限公司妙葉思? (8%葉菌唑懸浮劑)在我國首發上市,受到市場的高度認可;2023年3月上海茵歐農業科技有限公司通過與上海赫騰精細化工有限公司品牌合作也推出了上唑?(8% 葉菌唑懸浮劑)。

綜上,現在小麥赤霉病防治不再是某個單一研究領域可以解決的問題,它需要整個行業行動起來進行聯合攻堅。在種植端,農戶要提高防范意識,堅持預防為主,防治結合,綠色防控,科學安全用藥。在產品端,廣大農藥企業小麥新型藥劑的研發之路仍然任重而道遠,環保、高效、低毒是前進的方向。