技术创新,最强工具还是“自杀”神器?

技術創新,是很多中小企業破卷和初創型企業突出重圍的路徑。

只是,很多創新項目讓企業既恨又愛,有潛力卻前路不明,一不留神就被移出“群聊”。

譬如AI,究竟是最強工具還是死亡項目?

吳曉波頻道做了AI工具大盤點,這個近年來最火爆的創新項目,2年期間死去了738個。

失敗的企業基本相似,成功的企業卻各有各的不同。

美國農業科技界一家以“AI激光除草技術引領農業革命”(該農業解決方案以人工智能為核心,無需化學物質,旨在改善土壤健康)的公司于今年5月獲英偉達投資,累計融資8500萬美元。據了解,這些資金將成為推動其產品創新和全球擴張的重要動力。

7月10日,精準農業機器人初創企業蔚藍引擎(上海)科技有限公司發布了一款完全自主研發的激光除草、間苗機器人產品。其產品已獲得多家國內頭部企業的采購意向。目前,企業正在進行天使輪融資。

7月,自動駕駛平臺“蘿卜快跑”在超一線城市不斷拓展,憑借高階城市智駕解決方案“下單方便、價格實惠,覆蓋面廣、提供更便捷的服務”等優勢成功破圈,讓更多普通大眾了解到了智能駕駛,也更新了公眾對技術創新的認知。

……

這些創新項目的異軍突起,不僅僅是認知的更新,也是視野的拓展,給行業帶來更多的可能性,從而帶動行業持續向前發展。

不由讓人感嘆,誰也拒絕不了時代,世界是由那些敢于打破常規、敢于領先一步的企業推動的。

合成生物,新的長坡厚雪賽道?

資本對農業、農資的投資態度,從最初的不看好,到慢慢介入。

有人這樣解讀農業、農資領域的創新及融資情況:在適度規模時代,資本關注的重點是化肥,復合肥企業多在這個階段完成上市;在數字農服時代,智能裝備、智慧種植、農資電商更受資本青睞;目前行業到了生物農業時代,生物育種、生物合成更受資本的關注,特別是去年至今,生物合成成了大家布局的熱點。

據了解,合成生物技術將是未來農業科技戰略必爭之地。未來農業合成生物學將以高效光合、生物固氮、生物抗逆、生物制劑和未來食品等領域為重點突破口,有望實現2035年減少化學農藥和肥料用量30%以上,光合效率提升50%,產量提升10%—20%。

近兩三個月,只要和合成生物學有關聯的上市公司,都受到了投資者的追捧。據統計,A股中超過10只合成生物學“概念股”迎來股價上漲。

有機構指出磷資源在合成生物學上的應用前景。

根據《2024年中國合成生物產業白皮書》顯示的合成生物7大應用場景,化肥是合成生物的重要應用分支。

我們可以看到,不少農資企業也在生物合成技術方面發力。

川金象與中國科學院微生物研究所、華東理工大學、四川省食品發酵工業研究設計院、天津科技大學等達成戰略合作,成立施金格公司,投資2億元啟動川金象微生物集成工程項目;軒凱生物用合成生物技術提取的聚谷氨酸,作為新型肥料中的增效劑;金元糖布局農用合成生物市場;漢和生物利用合成生物學開發高效生物基肥料增效劑;利民股份在生物合成方向實現重大突破,“氣相路線-多酶定向連續合成高光學純L-草銨膦成套技術及產業化”通過科技成果鑒定……

諸如巴斯夫、諾維信等企業,雖然沒有合成生物學業務,但已經在熟練運用合成生物學技術。

其實,只要看準方向,傳統行業巨頭們要進入一個新的領域并不難,或者自己研發,或者合作共創,或者投資孵化。

5月,安琪集團、嘉必優、三寧化工、湖北大學、華中科技大學、華中農業大學聚集合成生物產業領域產學研用優勢資源,共同建設湖北省合成生物產業技術創新聯合體。

據悉,國際農藥化肥巨頭先正達也在積極布局合成生物技術的化肥。拜耳作物科學也與合成生物學平臺公司Ginkgo Bioworks聯手成立獨立運營子公司,聚焦微生物固氮,從而降低化學肥料的使用對環境造成的影響。

也有部分業內人士表示,應用合成生物技術的化肥,也叫微生物肥料、微生物菌劑。那么,其指代就比較廣泛。深圳芭田全資子公司北京世紀阿姆斯就是國內較早獲得農業部微生物肥料登記證的企業,是微生物領域的頭部企業。

而今年,有著行業風向標之稱的行業會議,也多指向生物合成。7月,農資行業有好幾場以生物合成為名稱的大會陸續召開。

當然,也有巨頭指出公司目前不涉及合成生物相關領域的布局的,該公司曾在深交所互動易平臺表示主營業務為生產和銷售復合肥以及圍繞復合肥產業鏈進行深度開發和市場拓展,目前不涉及合成生物相關領域的布局。

很多業內人士分析,合成生物之于農業的貢獻將不亞于轉基因之于育種,這將是一個長坡厚雪賽道。只是,投入也需謹慎。

憑技術創新破圈,中小企業還有沒有機會?

有一些科創型企業感嘆做事太難,做市場和做實驗差別太大,也有部分企業憑借自身科創能力吸引資本。憑借技術出圈,完全是有機會的,有企業甚至在成立第一天就獲得了投資。縱觀農資行業,也有不少科創型企業憑借資本的力量,不斷發展的案例。

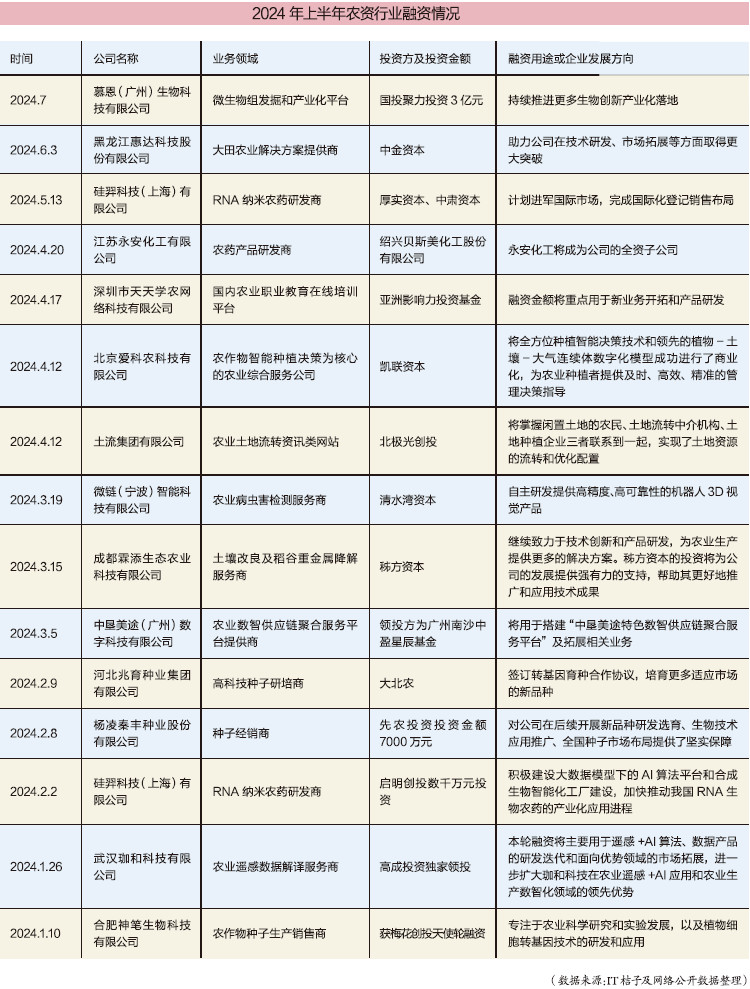

行業這么多融資案例,都表明技術創新是有“錢途”的。

很多技術型初創企業的老板或者高管大多是技術負責人,如慕恩生物、硅羿科技等企業都擁有一支由國內外知名學者和專家組成的研發團隊。

很多人表示,農資行業的創業也迎來了科學家時代。

硅羿科技今年上半年完成兩輪融資;投資界7月1日消息,慕恩生物宣布已于近日完成了3億元C+輪融資,由國投聚力獨家投資。

為什么資本對他們如此慷慨?科創型企業如何贏得資本的青睞呢?

說出來可能也沒那么神秘:選擇的賽道是否和資本看好的賽道契合?選擇的方向是否是農業和科技結合的方向?有沒有優秀的執行團隊?是否每一輪次、每一階段的交付都能超出投資人的預期?企業是否有持續創新的能力?

“我希望我們能成為行業的催化劑,讓大家能夠看到在農業領域做技術創新是有前景、有未來的。”這是慕恩生物創始人蔣先芝博士去年對筆者說的話。

有技術支撐,能持續創新,對自己、對投資人誠實,對事業發自內心地熱愛,能全身心投入,這或許是科學家創業者的優勢所在。只是,即便是擁有“絕世武功”,要從科學家轉變成企業家,實現從實驗室研發到市場推廣再到終端應用,仍然是很多科創型企業要翻越的高山。