商帮现象的崛起

在云南,活躍著大量的外來資本,以及外來者組團的種植戶聯盟。

有人稱之為商幫。商幫這個名詞,應該就是同一區域(籍貫相同、口音相同)的商人的組合。

譬如,河南周口有很多人在元謀種植黃瓜;元謀的紅提大多是浙江人種植的;福建人多在彌勒種植芒果;而文山百香果規模基地也多為廣西人所建;山東在云南從事種植的不少于2萬人……

他們相互幫扶,憑借管理水平和種植能力,在當地種植產業立足,積攢大量財富和經驗,在某個產業中快速崛起。

我們以黃瓜商幫為例談一談商幫現象的崛起。

資本涌入,水大魚大

資本都是敏感的,哪里有發展,錢就會往哪個方向流動。所謂大水大魚即是如此。市場環境的“水”好,就會有資本的大魚出現。

為什么要來元謀投資種黃瓜?

由于元謀是天然的溫室,種冬季蔬菜相比其他地方投入小,用簡易棚(多竹棚+水泥柱)即可。在元謀種植冬季黃瓜投入相對少,陽光、氣候、溫度都很適宜,而且黃瓜品相好、口感好,肉厚瓤小,售價高,收益好。

現在已經無法考究第一個前來種植黃瓜的人是誤打誤撞還是目的明確,以及他的種植過程是一帆風順還是充斥著各種艱辛,我們只能通過后來者的描述去感受那史詩般的故事。

但毫無疑問的是,大水與大魚之間的適應,魚與魚之間的適應,都需要一個過程。

肯定有不少投資者砸錢進場,肯定也不只周口人來種植。大魚的出現,造成了大水的激蕩,并在魚群之間形成了新的競合格局和行業洗牌。大浪淘金,留下了周口的投資者。

一個八零后種植者說,他是2012年來的,當時問他哥在元謀種黃瓜到底能不能賺錢,他哥說還行,他就義無反顧地來了。當時產業鏈各個環節還不健全,大多活兒要自己干,半年中他無數次地想回老家,因為太累了。壓力、飲食習慣,使這個160斤的漢子很快暴瘦到了118斤。但是,錢都投進去了,必須咬牙堅持,一晃就過了十年。

筆者正和一位種植者聊天的時候,他被一個電話打斷,對方是他的一個親戚,問他需不需要人幫忙。種植者便說,想來就來吧。

種植者介紹,這些通過熟人介紹的,基本上都是前期幫忙,一年或者兩年之后就自己做基地了。大多數種植者基本上都是這樣走過來的。不排斥(或者是無法排斥)后來者,互相扶持,互相提攜,是黃瓜商幫發展和成長的基礎,彼此多為親屬或者熟人,他們本身就是天然的利益共同體。

更高投入,更多收益

元謀黃瓜的種植面積隨著周口人的增多而增加:從最開始的幾百畝擴張到幾千畝,直至目前的4萬多畝。一舉成了元謀最有“錢途”的產業。

現在,元謀形成了一個完善的產業鏈。整地、建房、建棚都可以大包,都有成熟的公司在運作。

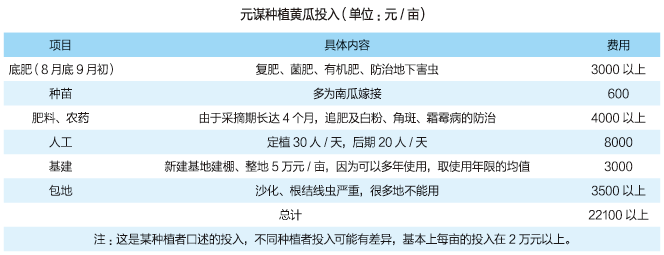

據了解,黃瓜商幫種植黃瓜面積都在20畝以上,也有些種植面積超過百畝,甚至更多的。投入也很可觀,平均一年的投入成本2.5萬元/畝。

那幫人有錢,這是很多元謀人的觀點,“元謀的包地費用基本上是云南最貴的,3500元/畝以上,都被(黃瓜用地)炒上去了。”

原來黃瓜園底肥多為雞糞,2021年元謀政府開始禁止使用生雞糞,種植者才改為生物菌肥、有機肥。當地生物菌肥和有機肥的發展潛力還是比較大的,因為種植者對底肥非常看重,用量也比較大。

黃瓜越來越難種,黃化病、病毒病、白粉病、根結線蟲等等威脅著黃瓜種植。想優質優價,就需要提升品質,從用肥、用藥開始。

有經銷商說,一部分年輕、意識好的將會是未來元謀黃瓜產業的主力軍。

“黃瓜的品質上去了,競爭力就強了。我的瓜每公斤都比大行貨高1—1.5元。”張老板說。

黃瓜產業也有隱憂存在,黃瓜面積越來越大,產出的黃瓜也越來越多,原來都是統一調貨,現在統一調貨越來越難。若不控品質,可能又將迎來新一輪的“洗牌”。

這些商幫的存在也給所屬的種植行業打造了標桿,不斷迭代技術,革新種植理念,使產品品質越來越好,越來越健康。

商幫廣泛存在

獨行快,眾行遠。在他鄉更需要抱團取暖,于是商幫就顯得尤為重要。

商幫給成員提供了相互交流和學習的平臺,以便于進一步凝聚產業共識,使成員在行業里發揮積極作用,從而形成合力。商幫成員間共聚資源,共享經驗,抵御風險。在倉儲物流、銷售渠道、科研技術、消費培育等方面,集合各方力量為商幫成員搭建賦能平臺。

這大概就是很多外來資本在云南成立商幫的原因吧。

很多企業都說商幫不容易“切進去”,就是因為大基地有固定的走貨渠道以及服務模式。

種植投入高的作物,在農資的投入方面也會更加謹慎。由于大基地自身有議價能力,所以商幫或者大基地會直接和企業對接,和省代對接,甚至和家鄉的農資商對接。

農資企業或者經銷商要想切進作物商幫,可能需要有獨特的產品,能解決痛點的方案。就像很多企業和經銷商強調的那樣,要更專業,回歸作物本身,服務好作物。

或許在某個區域而言,目前當地的經銷商能做的太少。但對于產業而言,商幫有助于種植技術和理念的提升,當一個作物聚集區的技術都迭代了,對于種植、對于農資都將是大的進步。