两广地区,特肥“厮杀”的最前线

廣東省與廣西壯族自治區被合稱為“兩廣”。

依托獨特的氣候與地形,兩廣地區發展出了全國獨樹一幟的種植狀況——經濟作物占有絕對優勢,且品種多樣、質量上乘。同時,臨海的兩廣地區,對外交流頻繁,農業種植與農資發展都走在全國前列,也是我國第一批大范圍引進、使用特肥產品的種植區之一。

多種原因,造就了特殊的兩廣特肥市場。一方面,這里特肥需求旺盛,市場容量巨大;另一方面,作為最先引入、使用特肥的種植區,這里不缺少特肥產品,也不缺少競爭,可謂是特肥“廝殺”陣地的最前線。

廣度與深度并存的頭部種植區

兩廣地區的現代農業發展起步相對較早,且得益于地理位置優勢,整體的種植技術與理念都比較先進,這兩個省區也是我國高質量農業發展的先行軍。

廣東作為我國改革開放的前沿陣地,是對外交流的主要窗口,既是中國第一經濟大省,也是人口大省、消費大省與農業大省,在全國農業生產版圖中的地位顯著。

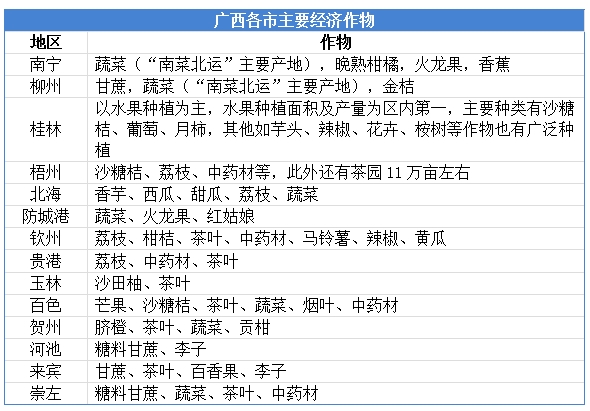

廣西雖然在經濟、貿易等方面不及廣東,但基于獨特的自然稟賦,在水稻、甘蔗、柑橘等優勢作物外,大力發展特色經濟作物,多樣化的作物結構也使得廣西的農業產值保持了較高水平。

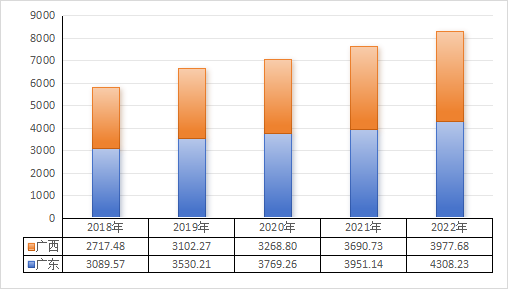

2018—2022年兩廣地區農業生產總產值(單位:億元)

(數據來源:國家統計局)

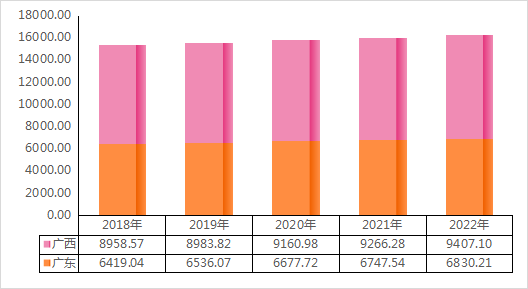

2018—2022年兩廣地區農作物播種面積(單位:萬畝)

(數據來源:國家統計局)

2018—2022年,兩廣地區的農業生產總產值從5807億元,增長至8286億元,其中,廣西的增速較快,五年間增長46.37%,廣東增長39.44%。2022年,廣東農業生產總值位列全國第六,廣西位列全國第九。

2018—2022年,兩廣地區的農作物種植面積,從15378萬畝增長至16237萬畝。

從數據可以看出,兩廣地區的農業總產值與農作物播種面積在我國均有著可觀的占比,且保持了穩定的增長速度。

但具體到作物種類來看,廣東與廣西地區的種植情況仍然存在很大的差異。

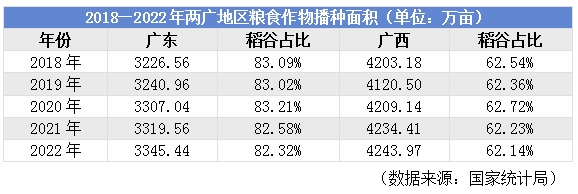

糧食作物方面,廣東廣西的糧食作物播種面積近三年來都保持著穩定增長。

其中廣東的糧食作物基本以稻谷為主,種植面積占比達到82%以上。廣東水稻的種植特點是品種多樣、產量高,以秈稻、粳稻和秧稻為主,主要分布在五華縣、恩平市和紫金縣等地。除水稻外,廣東還分布有少量的玉米和小麥種植,主要分布在河源市、清遠市、肇慶市和梅州市。

廣西播種面積最大的糧食作物也是稻谷,但占比比廣東低,維持在62%以上。此外,廣西玉米和小麥的種植面積比廣東更大。黃玉米是廣西最主要的玉米品種,主要分布在南寧和柳州市,小麥主要分布在桂林、柳州、榆林等地。

雖然糧食作物的播種面積和產量都十分可觀,但兩廣地區真正的種植優勢還是體現在經濟作物上。

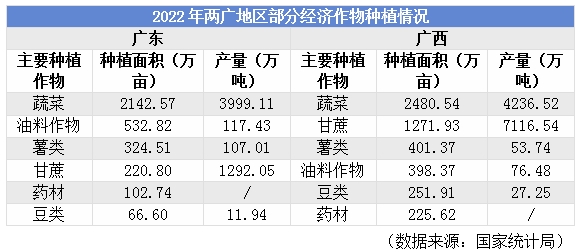

廣西一直是我國傳統的經濟作物種植區,尤其是蔬菜、柑橘、甘蔗等作物,無論是種植面積、產量還是質量,在全國范圍內都有絕對優勢。據國家統計局數據,2022年,廣西蔬菜種植面積為2480.54萬畝,位列全國第二;甘蔗種植面積1271.93萬畝,位列全國第一,占比為65.77%;柑桔種植面積為946.55萬畝,位列全國第一,占比為61.06%。

經過多年的發展,廣西已經形成了以柑桔、甘蔗為主,荔枝、香蕉、火龍果等特色熱帶作物為輔的種植結構,且各種作物都形成了集中種植區域,產業化、規模化種植程度較高。如南寧、柳州、賀州等地是我國冬季蔬菜的主要生產基地,梧州、欽州、貴港、百色的中藥材種植較多,玉林、賀州、來賓的茶葉種植優勢明顯。

除了這些常規的經濟作物外,廣西還有一個不容忽略的作物市場——桉樹。根據網絡公開數據,截至2022年,廣西桉樹人工林面積達到4550萬畝,超過全國桉樹總面積的一半;桉樹活立木蓄積量1.86億立方米,占廣西商品林總蓄積量的26.5%,2022年廣西林業總產值8800億元,其中桉樹貢獻了近50%。

經濟作物種類眾多,面積和產量均位居全國前列,農資企業會爭相投資廣西也就不足為奇了。

與廣西比起來,廣東的農業似乎沒有那么奪目,貿易大省、工業大省的名號更加響亮。但事實上,廣東的農業總產值位列我國第六位(2022年),油料、糖料、煙葉、蔬菜等作物的種植面積與產量均位居我國前十。

近年來,廣東除油料和糖蔗的面積與產量因向外轉移出現了下降外,水果、蔬菜、茶葉、中草藥等作物的產量和面積都在穩步上升。2022年,廣東省水果總產量2157.7噸,同比增加15.81%,蔬菜種植面積2142.56萬畝,產量3999.11萬噸,分別同比增加2.59%和3.72%。茶葉和中草藥的增長更是迅速,2022年廣東茶葉產量16.08萬噸,為2010年以來的最高值;中草藥種植面積102.74萬畝,在2010—2022年期間翻了六倍。

市場大、競爭更大的農資市場

種植作物種類眾多,高價值經濟作物的產量和播種面積都十分可觀,且種植理念先進,對農資新品,尤其是特肥產品的認知度高、接受力強,推動了兩廣農資市場的蓬勃發展。

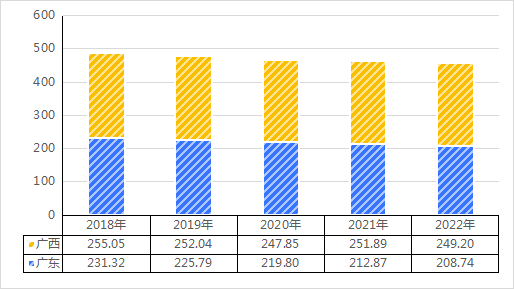

據國家統計局數據,受國家減量增效政策影響,近五年來兩廣地區農用化肥施用量不斷下降,2022年廣西施用249.2噸,廣東施用208.74噸,分別位列我國第7和第13名。

2018—2022年兩廣地區農用化肥施用折純量(單位:萬噸)

(數據來源:國家統計局)

雖然使用量呈下降趨勢,但兩廣地區的農資市場體量仍然不容小覷。

整體來看,兩廣地區種植結構多元化,耕地復種指數高,一年四季均可種植收獲,種植效益突出,且由于地理位置原因,病蟲害發生頻繁,易出現種植問題。多種原因疊加,使兩廣地區的化肥農藥等農資品的投入巨大。

據廣西壯族自治區人民政府數據,2023年廣西全區供銷社系統實現銷售總額2017.58億元,同比增長17.15%;農資銷售額559.01億元,同比增長10.74%。廣東全省的農藥年銷售額在35億元以上,肥料實物需求量在700萬噸以上。

這樣巨大的農資市場,也在吸引著越來越多的企業進入,國內和國外的主流農資品牌都在兩廣地區進行了精心布局,產品組合方案在這里也都能找到。

芭田股份、拉多美、瑞豐等“地主”品牌立足本地,投入了大量財力物力將兩廣地區建設為了“根據地”市場;新洋豐、三寧、云圖控股、云天化、史丹利等國內頭部肥料生產企業在這里不斷加大宣傳投入;雅苒、康樸、鮑利葛等國際頭部企業,通過設立分公司或與國內企業合作的方式,在兩廣地區取得了認可;此外,也有慕恩生物等依靠技術打響名頭的特肥企業。

除了生產企業,兩廣地區的農資經銷商群體也十分龐大。從廣東走出的天禾農資是我國頭部農資供應企業之一,其農資流通網絡和配送體系布局全國。廣西的熱門種植區如南寧、劉總、桂林,省級代理銷售平臺不少于1000家。

作為全國農資市場最活躍、需求最旺盛、種植戶購買能力最強的區域之一,兩廣地區從來不缺少優質的農資品牌和產品,也不缺乏競爭。

進入兩廣市場,農資企業要直面三點挑戰:

一是競爭過于激烈,生產和銷售企業數量眾多,利潤稀薄。并且農民種植水平高,選擇肥藥產品都十分謹慎,在這里建立信任、樹立品牌認知,考驗的是生產能力、研發能力、服務能力、售后能力等全鏈條能力;

二是作物種類過多,不少本地特色作物或小種作物種植環節復雜,對產品的差異化功能和推廣人員的服務能力都是一種挑戰;

三是種植市場變化迅速,例如廣西柑橘前些年瘋狂擴種,造就了廣闊的柑橘市場,后來隨著柑橘價格暴跌,不少農資企業在其中吃了大虧。

“殘酷”又充滿生機的特肥版塊

兩廣地區獨特的區位優勢,使之成為我國對外開放的先行軍,在農資行業也是如此,無論是產品創新能力、技術研發能力、還是營銷推廣能力,都在很長一段時間里走在我國前列,既向國內傳遞了國外的先進技術,也能和進口產品“掰手腕”。

隨著行業競爭趨于白熱化,和其他地區具有規模和資源優勢的企業崛起,兩廣地區的廠家和渠道面臨著前所未有的激烈競爭。有從業者坦言:“兩廣地區企業沒有資源,沒有生產成本優勢,只有市場優勢,但競爭者也很多,做起來難度很大。”

因此,兩廣地區的許多企業和渠道都將目光放在了特肥這一擁有巨大增長潛力的品類上。

廣東和廣西發展特肥,有其獨特的優勢所在。瑞豐生態集團企劃中心總監梁天文指出,近五年來,兩廣地區的種植戶開始關注土壤健康,青睞于具有功能性的新型肥料。尤其是隨著水肥一體化的普及,液體水溶特肥的使用比例正在快速增長。

但隨著入局者的增多,曾經的藍海市場,也早已成為紅海。不僅是生產企業增加——大肥企業紛紛布局特肥,進入兩廣市場,渠道層面也在發生變化——以前多是農藥經銷商代理特肥,現在肥料經銷商也開始經營特肥產品。

芭田股份品牌總監周嘉蕓將兩廣市場形容為“全球特肥品牌的正面‘廝殺’的戰場”。

據不完全統計,目前在兩廣地區僅銷量較高、已經形成成熟認知的特肥品牌就不下20家,并且這些頭部玩家仍在不斷發力,進一步建立自己的競爭優勢:

瑞豐生態的產品在兩廣地區具有極強的競爭力,其高端產品非常受到市場認可。近年來又瞄準了兩廣地區水肥一體化快速發展的機會點,2023年開始增加液體特肥的新業務,銷量迎來了爆發式的增長;

拉多美推出的“高塔腐植酸鉀”系列產品憑借高性價比和質量占領市場,確立競爭優勢,已經建立起包括廣東南沙基地在內的三大基地,粵西、廣西、海南和云南市場是其對外擴張的根據地;

廣東嘉美好聚焦海藻肥這一品類,是我國首家高塔海藻肥企業,匯聚了挪威、英國、愛爾蘭等歐洲國家的海藻資源,開拓細分市場的增量空間;

芭田股份從2018年至今,推出了海洋系列、魚蛋白系列、芭田寶系列的特肥產品,聚焦作物和作物關鍵生長時期的主要問題,通過創造價值來提高銷售,至今產品仍在不斷迭代優化。

除了已經占領先發優勢的企業,許多北方企業也在摩拳擦掌,瞄準了包括兩廣地區在內的南方市場。一畝神建立了華中分公司,接下來將大力開拓南方特肥市場,建立南方銷售團隊,輻射粵桂等市場;根力多聯手央企華潤集團在廣西成立了全資子公司,為當地合作伙伴提供更直接、更高效、更深度的服務與支持。

……

有很多人認為,兩廣地區是一個已經“過氣”的市場,不是這里的需求不大,而是格局已經形成,競爭過于激烈,很難再有新進入企業的立足之地。但即便如此,兩廣地區以經濟作物為主的種植結構就決定了這里的市場需求仍在,并且是危機與機遇共存的需求。

特肥銷售如何突圍?

要實現銷售突圍,就要先看明白,在兩廣地區推廣特肥的難點在哪里。

特肥推廣公認的難點在于,對于習慣使用傳統化肥農藥的種植戶來說,特肥產品沒有立竿見影的效果,使用成本又比較高,很難讓他們在短時間內接受和認可。并且特肥的技術和工藝都比較復雜,大部分經銷商和農戶都不熟悉,只知道能解決問題,又說不明白解決問題的原理。

在兩廣地區,還有一些比較個性化的問題,如經濟作物價格疲軟、前所未有的競爭壓力、產品冗雜、渠道環節過多等等。

這樣一個產品眾多、廠家林立且亂象充斥的區域市場,新入局的企業在銷售和推廣層面應該如何做,才能真正抓住種植戶的心,做出品牌影響力?已有的從業者又應該如何應對洗牌后的市場格局,從優勝劣汰的競爭中存活下來?

聚焦作物,解決種植難題

兩廣市場的熱點,一直都在作物。不同于河南山東或是東北等地占有絕對優勢的作物,如小麥、蘋果、玉米,兩廣地區的焦點作物一直在變化,且每種作物都很“熱”。

例如前些年廣西的柑橘擴種潮,使一批果農和農資商賺得盆滿缽滿;兩廣的甘蔗和火龍果,雖然沒有像柑橘一樣掀起熱潮,但市場規模一直十分可觀;廣東香蕉每畝的施肥量可達到150公斤以上;廣東番薯的種植面積超過500萬畝,農資市場容量超50億元……

兩廣地區這些經濟作物,只單拎出來一個,就是以億計的農資市場容量,所以這個區域市場中的從業者,比誰都更清楚聚焦作物的價值,都在以作物為支點撬動銷售。

筆者在2023年實地拜訪了兩家廣西經銷商——萬翠農資和柳元豐農資,這兩家企業有一個共同點,就是都專注服務桉樹五年以上,從選品到解決種植問題再到宣傳示范都能夠一手包辦,深受當地桉樹種植者的信任。

廣西益晟農業則秉持順勢而上的思維,結合廣西作物市場現狀和國家糧食安全的大背景,聚焦服務甘蔗和水稻這兩個作物,在品類上強化發力,推廣特肥,組織專家技術老師、廠商、零售商等對農民進行培訓,滿足了農民的種植需求,即使在艱難的大環境下依然實現了業績持續增長。

廣西新星農業科技一直在專注服務西瓜和蔬菜作物,針對作物的各個生長階段和特點,做針對性的產品解決方案,從縣域的農資零售商成長為全省的作物綜合服務平臺。

拉多美集團營銷中心總經理林生梁認為,未來行業的出路,在于以作物為中心,圍繞作物栽培的難點痛點,提供整合解決方案。這個觀點在兩廣地區尤其值得重視與踐行。

提高服務能力,創造價值

有人說特肥不是肥,是技術和服務的載體,能夠最大限度體現廠家和渠道商的服務價值。

在傳統化肥競爭越來越激烈、價格越來越透明的當下,許多大肥和農藥渠道商都覺得自己像一個“搬運工”,渠道價值難以體現。而特肥產品獨特的使用邏輯,使其成為技術和經驗的載體,能夠最大程度體現廠家和渠道商的服務價值。

這從側面證明,特肥銷量提升最大的機會點,就來源于優質的技術服務。由賣產品向賣服務轉變,已經成為兩廣地區特肥從業者的共識。

那么,兩廣地區的技術服務應該怎么做,才能在眾多企業中凸顯優勢?

周嘉蕓認為,服務既需要廠商和經銷商的攜手合作,也需要挖掘特肥產品在作物上的價值,通過技術服務來解決種植問題,指導農戶用出效果、用出價值。

梁天文也提出,農產品價格低迷的環境下,特肥企業應該進一步提升產品的性價比,提供更為專業的農化服務。

服務能力的提升一方面是要形成某種作物的整體服務方案,一步到位服務好種植戶;一方面是謹慎選品,與產品協同增效,以達到1+1>2的效果。

近年來廣西柑橘行情大跳水,桂林的沙糖桔種植面積銳減過半,但桂林富田方案農業技術有限公司憑借在柑橘上深耕多年形成的標準化技術服務方案,與沙糖桔的優質種植群體達成了很好的合作黏性,銷售額不降反增。

廣西豐賜農業的馮振洲既是服務商,也是果園主和技術專家,更加相信技術的力量。他認為,技術一定要做扎實,只要能夠正確引導客戶,用技術把產品的價值發揮出來,產品的價格就不是問題。所以豐賜農業的渠道和零售網點都在銷售整體方案。

特肥營銷,從賣單品到賣服務是必然趨勢,在這個過程中,比拼是團隊、技術、響應速度等多方面能力,不僅要看服務能解決什么問題,更要看服務能帶來什么價值。讓特肥的價值與價格相匹配,才是行業能可持續發展的根本。

傳播發力,做好市場培育

特肥產品是一個“不推廣就不動銷”的品類,即使兩廣地區的特肥發展較早,種植者接受程度高,但與復合肥和農藥相比,剛需屬性仍然較弱。

依然處于培育期的特肥,無法離開傳播和示范的助推,并且對于高質高價的特肥產品,傳統的買贈、送小禮品等營銷方式效果有限,只有實實在在的效果,才能讓農民購買使用。因此,農民會、示范會、試驗田等形式在兩廣地區遍地開花。也有許多會銷高手摸索出了適宜當地的一套市場培育心得。

在競爭激烈的市場中,效率要擺在第一位。在宣傳過程中,廠家、平臺商、零售商都應該做什么?憑什么吸引用戶參與?想要達成什么樣的效果?這些都是需要提前思考的。只有滿足了各方的利益和需求,才能高效地達成宣傳目標。

其次,市場培育是一個久久為功的工作,筆者了解到有廣西的經銷商,半年時間召開了42場農民會,做了178個示范田,聲量是一個逐漸累積的過程,如果沒有時間和數量的積累,就很難看到實質性效果。

線下示范的同時,線上傳播的力量也在兩廣地區發揮到了極致。筆者就曾見過一位柳州的零售商,憑借短視頻和直播,把貨物從廣西買到了東北。特肥這種小包裝、高價值的貨物,更加不能忽略線上銷售的可能性。

芭田股份廣西特肥服務示范田

廣東、廣西以經濟作物為主的種植結構,決定了市場的容量,也決定了競爭的激烈。兩廣地區的特肥行業起步較早,是我國最成熟,也最為熱門的特肥市場。

長期白熱化的行業競爭,隨時可能發生巨變的作物行情,讓這里的從業者習慣了時刻繃緊神經,準備“迎戰”。就像農資界的“達爾文”主義,在這個市場中留下的,必然是優中之優。但同時,兩廣市場也沒有永遠的勝者,隨時可能會面臨新的洗牌,想站穩腳跟,最根本的還是要緊抓作物需求,創造價值。