一、油料作物,为什么持续受到关注?

我國是全球重要的油料生產大國,油料作物是僅次于糧食作物的第二大農作物。我國人口眾多,也是食用油生產和消費大國。但國產油供給卻不能滿足國內的有效需求,自給率不到三分之一。為了端穩中國人的“油瓶子”,我國掀起了油料作物的擴種高潮。

產能提升初見成效

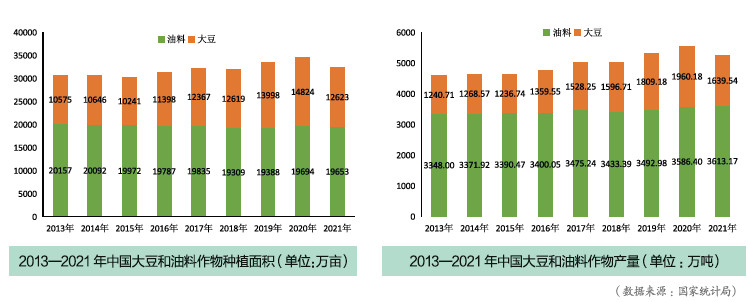

受種植效益和農業結構調整等因素的影響,2013—2018年,中國油料種植面積波動減小,2018年之后油料作物面積開始小幅度回升。近幾年,我國油料種植面積相對較為平穩,2021年中國油料種植面積為19653.36萬畝,較2020年減少了40.36萬畝,同比減少0.20%。油料產量在前期處于較高水平的基礎上,突破并在2016年之后站穩3400萬噸臺階,2021年全國油料產量達到3613.17萬噸。

其實,自2009年“中央一號文件”首次提及“大豆”“油料”之后,這兩個關鍵詞就再也沒有缺席過。但2022年有所不同,“中央一號文件”用了較大篇幅明確提出“大力實施大豆和油料產能提升工程”,并就此提出多個具體措施與路徑。

此后,以大豆、花生、油菜為代表的油料作物相繼掀起擴種的高潮,面積、總產量顯著提升,并連創紀錄。

數據顯示,2022年大豆種植面積達1.54億畝,比上年增加2743萬畝,產量達2028萬噸,增加389萬噸;花生種植面積增加至7125萬畝,產量增加至1830.8萬噸;油菜面積達到了1.09億畝,比上年增加了近400萬畝,產量達到了1553萬噸,增產81萬噸。整體上,食用植物油自給率提高了1.6個百分點。

特色油料中,芝麻種植面積和總產量穩中有增,以河南、湖北為主,全國芝麻消費量超130萬噸;向日葵和胡麻種植面積以及總產量小幅下降;油茶種植面積、產量逐步提高,產量達62.7萬噸,產值達1160億元,向精煉油、化妝品基礎油等方向拓展。

今年,我國將持續推進大豆和油料產能提升工程,確保大豆油料面積穩定在3.5億畝以上,食用植物油自給率提高1個百分點,牢牢端穩中國人的“油瓶子”。

需求旺盛,自給率不到三分之一

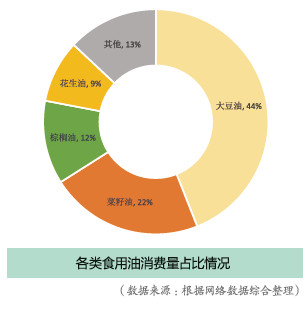

現在的“油瓶子”里主要裝了哪些中國油?我國食用油的消費量有多大?

作為全球第一人口大國,中國食用油需求遠超其他地區。近年來,隨著居民收入水平的持續提升,中國在食用油需求方面仍保持增長勢頭。到2021年,中國食用油總消費量提升至4233萬噸,同比增長3.9%。

那么,國產油料一年可以榨多少油?中國糧油學會首席專家、油脂分會名譽會長王瑞元先生發表的《關于2021年我國糧油產銷和進出口情況簡介》顯示,國產油料一年可榨菜籽油425萬噸、花生油322萬噸、大豆油57.8萬噸、葵花籽油12.5萬噸、茶油75萬噸、亞麻油(胡麻油)9萬噸、芝麻油8萬噸、玉米油150萬噸、稻米油50萬噸、棉籽油110.5萬噸、其他5萬噸。合計僅為1224.8萬噸。

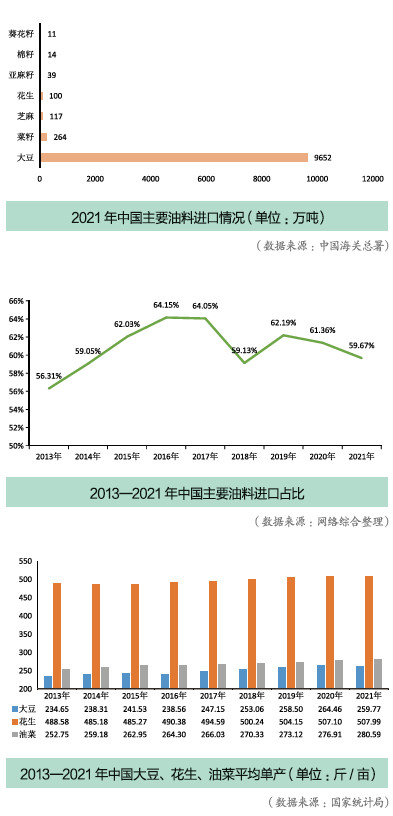

這樣看來,我國食用油需求存在巨大缺口,目前我國仍是油料和食用油進口大國。長期以來,中國主要油料國內生產量低于國外進口量,中國油料市場高度依賴于外國油料進口。2016年中國進口油料占市場流通油料總量比例增至64.15%,2018年國內油料年產量開始增加后,該比例才有所下降。2021年,中國油料市場進口油料占比降為59.67%,油料進口量為1.02億噸。

此外,我國還直接進口食用植物油來彌補缺口。據中國海關總署數據,2021年我國食用植物油的進口量為1131.5萬噸。

總體來說,國產油供給遠遠不能滿足國內的有效需求,自給率不到三分之一。

因此,擴大大豆和油料種植生產,提高自給率,扭轉油料依賴進口的局面,事關中國人的飯碗安全。

新品種+新技術,助力提質增產

目前中國油料作物與玉米、水稻等農作物相比,大部分油料作物面臨著單產水平低、機械化程度低、種植效益差和專業化、規模化程度不夠等問題。另外,生物育種技術和品種方面與發達國家也存在一定差距。

以上種種因素,直接導致種植者種植油料作物積極性不高,也阻礙了我國油料作物繼續擴種。

要想扭轉油料依賴進口的局面,提高油料自給率,就要持續推進大豆和油料產能提升工程,加大補貼力度,調動種植者種植大豆和油料的積極性,這是對種植者最直接的激勵。更重要的是要采用新品種+新技術,助力大豆油料種植者提質增產,提高收益,這才是產業發展的關鍵。

補貼調動積極性

繼續擴大大豆和油料種植生產,重點在于持續推進農業供給側結構性改革,持續推進大豆和油料產能提升工程。

可以通過提高對種植大豆、油料作物的補貼金額,調動種植者生產的積極性。比如大豆,補貼加上賣農產品收入才能與其他作物的收益相抗衡,補貼是穩住大豆種植面積,甚至是繼續擴大種植面積的重中之重。2022年黑龍江大豆每畝補貼248元,吉林333—500元,遼寧260—270元,內蒙古260元左右。今年大豆糧補的金額將會繼續保持高位,而且依然遠遠高于玉米的補貼金額,預估吉林大豆生產者補貼畝均要高于玉米生產者補貼320元左右。

品種、農機直接關系種植效益

擴種大豆、油料,品種、農機是關鍵,直接關系種植效果和效益。

提高單產、品質,良種是關鍵。雖然,我國生物育種技術和品種方面與發達國家還存在一定差距,但近幾年,我國大豆、油料育種也有了一些新的突破,如培育出中油雜系列、華油雜系列等許多優質油菜品種,審核通過的高油酸花生品種也早已超過了100種。

勞動強度大,人工成本高,費工費時,一定程度上影響了種植者種植大豆、油料的收益,并影響其種植積極性。因此擴種大豆、油料,高效種管收作業機具是另一個關鍵點。

比如,油菜毯狀苗機械移栽是解決茬口矛盾,擴大南方冬閑田油菜種植的一項重要技術,作業效率可達5—8畝/小時,作業成本卻只有人工移栽的1/10。

再比如,山東省農業機械科學研究院針對大豆玉米帶狀復合種植研發的排種器,能夠實現大豆、玉米同時播種,效率提升30%。

幫助種植者能種、會種、種得好

以技術創新支撐實現大豆、油料全面持續高產穩產和優質高效,增加種植者的收益,這才是一個產業持續健康發展的根本。

舊技術必須最大化應用,新技術也必須產生。只有不停地做技術和產品迭代,才能滿足種植戶不斷增長的需求。

比如,中國工程院李培武院士發明毒素阻控與誘發結瘤耦合的生物菌劑ARC-BBBE,揭示了黃曲霉合成阻斷路徑,研制出綠色阻控劑,并進行了技術轉化,獲得了國家微生物肥料登記證,實現了產業化。

再比如,我國大豆小面積攻關畝產突破330公斤,涌現出了一批高產典型。

當下,種植者對于擴種大豆油料“如何種”很關心,對技術指導需求強;對肥料的重視程度越來越高,需求更加多樣化、精細化;病蟲害痛點多,需要綜合解決方案。

隨著大豆油料種植越來越受重視,消費者對食用油的品質要求越來越高,種植戶不僅追求產量,還非常注重品質。因此,科學合理的提質增產方案自然就更容易贏得種植者的心。

因此,企業要針對不同土壤條件,不同作物、不同時期需肥、用藥需求,甚至不同種植戶的需求,制定科學的施肥或者用藥方案,做好技術服務;經銷商、零售商要積極向服務商轉型,圍繞作物精耕細作,以優質產品+技術+服務,讓廣大的種植戶提質增產,獲得好收益。